【『歴史人』2022年5月号案内】「決定!最強の城ランキング」4月6日発売!

一体どの城が一番なのか?日本の城[最強決定戦]

『歴史人』2022年5月号(4月6日発売)の特集は──

結局どの城が最も堅城なのか?

『決定! 最強の城ランキング』

城の本質は軍事的な防衛施設である。古代、国家が城を築いたが、中世になると武士が城を築くようになった。騎馬が登れないよう山城が活用され、応仁・文明の乱には人工的な切岸、堀切、土塁が発展。そして織田信長は天主、秀吉は高度な石垣、家康は天下普請で壮大な規模の城を築く。時代や遺構の違いはあるものの、曲輪、虎口、門、櫓など戦術上、縄張などの設計上の評価をポイント化。多角的に最強の城をランキング、ここに発表する!

[保存版特集]

結局どの城が最も堅城なのか?

『決定! 最強の城ランキング』

■知識と理解が深まる「千田流」城郭鑑賞術

■難攻不落堅城の条件

■日本の城最強決定戦!2022年堅城<番付>発表

─1位~122位 60ページにわたる総力特集─

■城の築き方のすべて

■武田流、北条流、織豊系の築城術

■解析 築城名人8人の真髄

■【タイプ別】城の攻め方・落とし方

■満開の桜が包む「現存12天守」

■和歌山築城話─巨大な石垣と砂丘─

■覇王・信長に挑み続けた雑賀孫一の実像……etc

Amazon

<内容紹介>

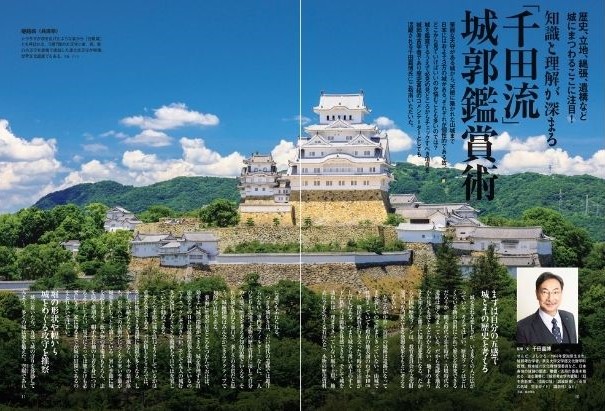

歴史、立地、縄張、遺構など城にまつわるここに注目!知識と理解が深まる

「千田流」 城郭鑑賞術

華麗な天守がある城から、天嶮に築かれた山城まで日本にはおよそ3万の城がある。それぞれが個性的である故、どこから見ていけばいいのか悩むことも多いのでは?城を鑑賞するうえで必見の見どころからチェックすべき項目を城郭考古学者であり歴史番組のコメンテーターとしても活躍される千田嘉博氏にご指南いただいた。

曲輪、堀、石垣、城郭…城の強さを決める10大要素とは何か?

難攻不落 堅城の条件

「人は城、人は石垣、人は堀」と武田信玄が語っているが、逆に戦国時代、城の守りのためには城郭、石垣、堀が重要であったかが見えてくる。堅牢な城とは如何なるものであるか? その城の強さには戦略的な縄張、城郭の区画と平面設計、そして確かな普請と戦術的な作事などがある。さらに、堅城を見抜く10の条件を、ここに詳説する。

一体どの城が一番なのか?日本の城[最強決定戦]

城研究の権威である加藤理文氏、中井均氏、三浦正幸氏が厳正採点!

2022年 堅城<番付>発表

姫路城、熊本城、大坂城──。だれもが知る城から地方で列強と戦うために築いた知る人ぞ知る城まで、垣根なく、城のプロが採点してランキングを出した。忖度ない、本気のランキングをご覧あれ!

縄張の決め方から天守の建て方まで

城の築き方のすべて

戦国武将にとって城は軍事拠点だった。築城には、現代の建物と同様に、土地選び、設計、人材・資材の確保、土木工事、建築工事といった工程があったが、それぞれの段階で誰がどのように関わり、どんな工夫が凝らされていたのか。

徹底解明! 戦国大名が編み出した勝つための城造りに迫る

武田流、北条流、織豊系の築城術

敵を寄せつけない堅固な防御施設、見るものを圧倒する天守、高石垣など、独自の築城術を編み出したとされる戦国大名を取り上げ、それぞれの特徴、誕生の背景、縄張、構造物を明らかにしていく。

「設計」「防御」「先進性」城造りを知るなら欠かせない武将たちとは?

解析 築城名人8人の真髄

熊本・今治・中津・坂本などの各城には戦国を生き抜いた百戦錬磨の武将の戦いの知恵が凝縮され、それゆえ後世まで名城と称えられた。しかも防御を徹底的に重視したもの、これまでにない先進性にあふれたものなど、それぞれ個性的。名城の影に城造りの達人あり。

力攻め、水攻め、調略、奇襲etc.

【タイプ別】城の攻め方・落とし方

合戦の勝敗を左右する「城攻め」では城の立地や形状、また相手方の内情などに応じて様々な方策が取られた。その中でも代表的な5つの攻め方について、戦国時代の合戦を例としながら解説していく。

この春に訪れたい戦国~江戸期の天守が残る名城

満開の桜が包む「現存12天守」

日本の歴史の象徴ともいえる城の中で、戦国から江戸時代に築かれたオリジナルの天守が現存するのは全国でもわずかに12城のみ。一度は訪れて目にしたい、その威風漂う姿を満開の桜とともにお届けする。

和歌山〝城〟歴史一─天下人・豊臣吉が築城し、その後「徳川御三家」の居城となった

和歌山築城話─巨大な石垣と砂丘─

徳川御三家のひとつ・紀州徳川家の城として今も和歌山市の中央・虎伏山に君臨する巨城、和歌山城。豊臣、徳川と継がれたその築城の歴史と堅牢さに迫る

和歌山〝城〟歴史二─紀州の土豪でありながら戦国一の鉄砲隊で世を席巻した

覇王・信長に挑み続けた雑賀孫一の実像

戦国時代にその名を刻んだ「雑賀孫一」。一体彼がどこから現れ、何を為したのか──。ここではその孫一の実像に迫りたい。

……etc