和泉地域の弥生人の足跡をたどる大阪府立弥生文化博物館開館30周年記念『繁栄の池上曽根遺跡~拠点集落としての姿~』

編集部注目の歴史イベント

池上曽根遺跡(大阪府和泉市池上町)は弥生時代を通して営まれた集落の遺跡である。

池上曽根遺跡が国史跡に指定されてから45年が経つ本年、

本展では、和泉地方における弥生時代の歴史と大環濠集落の姿を知ることができる。

『繁栄の池上曽根遺跡~拠点集落としての姿~』

プロローグ/和泉の弥生文化のはじまり

展示場/プロローグ

プロローグでは和泉の弥生文化の始まり、縄文時代中期~弥生時代前期における和泉地方の歴史の変遷を見ることができる。

ここでは、池上曽根遺跡周辺の遺跡から出土した様々な土器が展示されている。

Ⅰ.拠点集落の姿~人びとのくらし~

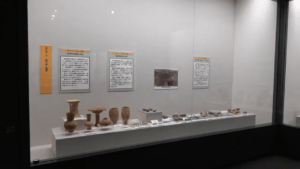

展示場/第Ⅰ章

第Ⅰ章では、弥生時代中期の池上曽根遺跡が最盛期を迎えた時代について解説している。ここでは、数多くの遺物を見ることができる。

Ⅱ.生産と流通~つくられるもの、はこばれるもの~

展示場/第Ⅱ章

第Ⅱ章では、生活の基盤となった様々な狩猟具、食べた動物、海の恵みの展示が行われている。

また、池上曽根遺跡が拠点集落として果たした役割を示すため、様々な生産したモノ、各地から運ばれてきたモノや運んだモノなども展示している。

Ⅲ.もうひとつの拠点集落~四ツ池遺跡~

展示場/第Ⅲ章

第Ⅲ章では、池上曽根遺跡と並び称される四ツ池遺跡の遺物の展示が行われている。

本章では、池上曽根遺跡と四ツ池遺跡の比較を行い、和泉の歴史の中における位置づけを知ることができる。

エピローグ/移りゆく風景

展示場/エピローグ

エピローグでは、池上曽根遺跡の規模が縮小した弥生時代後期~古墳時代にかけての展示が行われている。政治や社会に大きな変化があったことを示す遺物が数多く展示されている。

また、大阪府立弥生文化博物館の第二展示室では池上曽根遺跡のより詳細な姿、全体像などを見ることができる。そちらも訪れれば一層、理解も深まるだろう。

【開催概要】

展覧会名:繁栄の池上曽根遺跡~拠点集落としての姿~

会期:2021年4月27日(火)~9月12日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:毎週月曜日(ただし8月9日は開館)、8月10日(火)

会場:大阪府立弥生文化博物館

〒594-0083 大阪府和泉市池上町四丁目8-27

TEL.0725-46-2162

主催:大阪府立弥生文化博物館・和泉市教育委員会・泉大津市教育委員会

後援:和泉市・泉大津市

協力:和泉市文化財活性化推進実行委員会

公式サイト:http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/tokubetsu/index.html

推古天皇陵拝所-150x150.jpg)