伝統と歴史と美しさを継ぐ名古屋・有松 ─荒地から日本一の〝絞りの町〟となった ─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑩【最終回】

■伝統と質を守るための戦い、発展する喜びのなかで苦闘

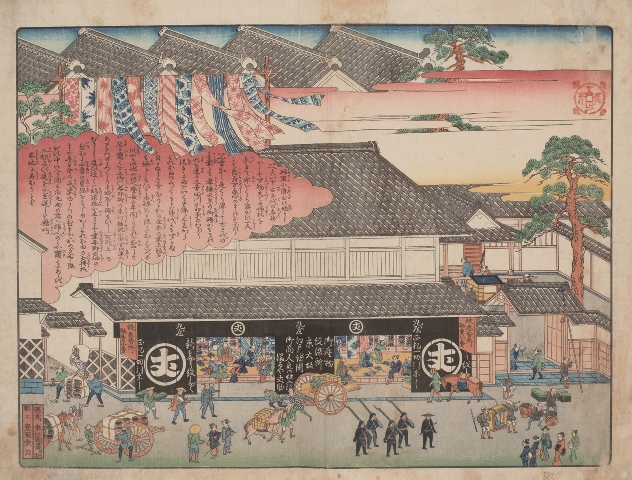

有松を通る徳川家茂の大名行列幕末期、長州征伐のため上洛する際、有松を通る徳川家茂の行列を描いた錦絵。彩り豊かな絞りが風になびく様子が有松=染物であったことをうかがわせる。国立国会図書館蔵

このように、有松は絞り染めで発展したが、当然のように近隣の地域でも絞りが生産・販売されるようになっていく。たとえば、隣接地の鳴海で生産・販売されていた絞りは「鳴海絞り」とよぶ。そのため、現在では、「有松・鳴海絞り」として国の伝統的工芸品に指定されている。

こうしたなか、有松では、近隣地域の絞りに粗悪な品が混じっているとして、尾張藩に有松以外での生産の禁止を訴えた。これは訴訟(そしょう)問題に発展したが、結局、尾張藩によって有松の問屋(とんや)に独占権が認められることになる。そして、有松には絞改会所(しぼりあらためかいしょ)が置かれ、検印の押された製品のみが出荷されることになった。なお、有松以外で絞りを生産する場合は、運上金として一定の金銭を有松に納付しなければならなかった。

「有松絞 竹谷佐兵衛店先」(歌川広重)有松の絞商は有名な絵師たちに自らの店の宣伝チラシの作成を依頼。全国的な絵師に依頼できるほどの繁栄ぶりがうかがえる。名古屋市博物館蔵

旅人に絞りを売る女性有松・鳴海絞りは当時、工程ごとに専業者がおり、絞りや染色などは別の工場で行われていたという。名古屋市博物館蔵

尾張藩による独占権を獲得した有松はさらに発展するものの、天明(てんめい)4年(1784)の大火で町のほとんどが焼失してしまう。そのため、復興の際には防火構造の建物を建てることになった。萱葺(かやぶ)きの屋根は瓦葺(かわらぶ)きにされ、壁も塗籠(ぬりごめ)となり、豪商のなかには、卯建(うだつ)をあげる家もあった。このときの復興でいまの町並みができあがり、今も塗籠の建物が残る。

「有松絞 丸屋丈助店先」(小田切春江)有松の絞商店のチラシで、こちらは『尾張名所図会』を描いた小田切春江の手によるもの。名古屋市博物館蔵

往時の繁栄ぶりは有松天満社(ありまつてんまんしゃ)の祭礼からもうかがい知れる。有松天満社は天明の大火後、復興しつつあった豪商らの寄進で創建されたもので、祭礼も豪商によって賄われていた。現在でも秋祭りには、からくり人形の乗る壮麗な山車(だし)が曳(ひ)かれている。

「有松絞 山形屋庄五郎店先」(小田切春江)こちらも上の絵と同様に宣伝チラシ。全国にまかれたとされ、鮮やかな色使いで全国に繁盛具合を伝えた。名古屋市博物館蔵