現存する名古屋城の3大櫓に迫る! ─400年の時を越え残った日本最大級の遺宝─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑧

■重要文化財として築城当時の姿を今に伝える「名古屋城の3つの門」

本丸表二之門古くは南二之門と呼ばれた。軒回りは漆喰塗り込めとなっている。写真/岡 泰行

戦国時代に、門は打って出やすい半面、攻め込まれにくい構造に進化していった。その完成された門こそ、桝形(ますがた)とよばれる構造である。桝形とは、文字通り、桝のような四角い空間のことで、城外側に高麗(こうらい)門をおき、城内側に櫓門をおく。高麗門は門扉を収納できるよう背後の控柱の上に屋根を付けた城郭特有の門で、中国風の唐門(からもん)に対して呼んだもので、朝鮮半島を意味する高麗とは関係はない。櫓門は、その名の通り、門の上に櫓を載せた構造で、櫓から桝形の内部を射撃した。一般的に、城外側の高麗門を一之門、城内側の櫓門を二之門と呼ぶが、名古屋城の場合は、逆である。表二之門は、本丸の大手口におかれた南門に残る高麗門で、城内側には、櫓門形式の表一之門があった。表一之門は、戦災で消失している。このほか、本丸の搦手(からめて)口を守っていた東門も戦災で焼失し、現在は二之丸東二之門が本丸東二之門跡に移築されている。

旧二之丸東二之門本来は東鉄門という二之丸東にあった門を現在の本丸東二之門跡に移築した。名古屋城総合事務所提供

二之丸は、西と東に門があり、三之丸とつながっていた。いずれも桝形を構成し、多聞櫓で囲まれていたが、櫓門は失われている。西側の二之丸大手二之門はもとの場所に現存し、東側の二之丸東二之門は、前述の通り、本丸に移築されている。

二之丸大手二之門古くは西鉄門といわれ、かつては大手一之門とともに二之丸正門を形成。写真/岡 泰行

<名古屋に残る歴史スポット>

■名古屋商人たちの薫りを残す「四間道」

清須越にともなってつくられた商人町の跡地。石垣の上に立つ土蔵群が立ち並ぶ。

名古屋市西区那古野

■伝統の味を堪能!金シャチ横丁「義直ゾーン」

名古屋に受け継がれた定番・老舗の“なごやめし”が集結。名古屋の食文化を堪能できる。

名古屋市中区三の丸1-2-3~5

金シャチ横丁HP https://kinshachi-y.jp/

■新しい味に出会う!金シャチ横丁「宗春ゾーン」

名古屋の新しい食文化を発信。新進気鋭の店舗が軒を連ねる。地元の食材を使った料理が味わえる。

名古屋市中区二の丸1-2・3

金シャチ横丁HP https://kinshachi-y.jp/

■徳川家康を御祭神とする「名古屋東照宮」

初代藩主・義直が家康を祀るために名古屋城内に創建。明治8年(1875)に現在地に移転。

名古屋市中区丸の内2-3-37

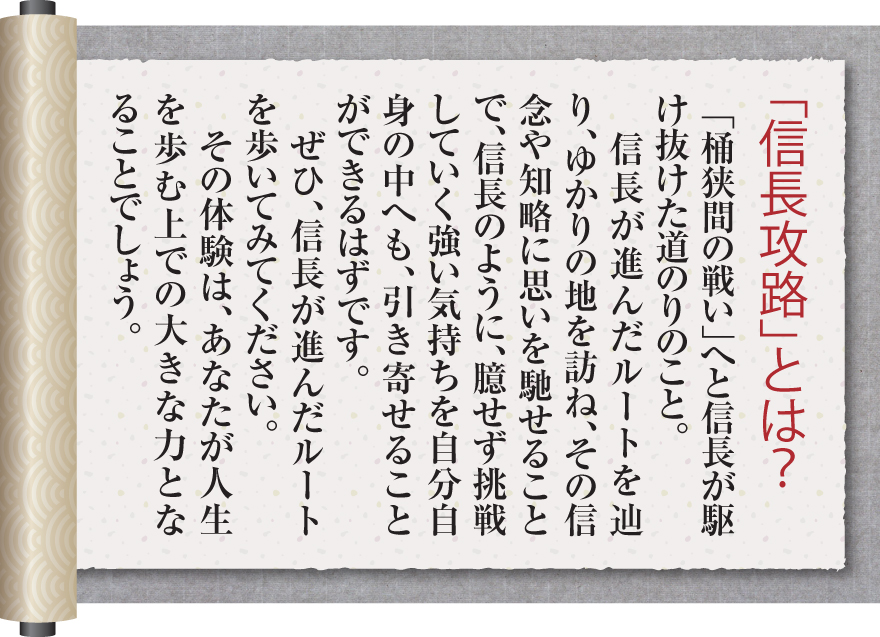

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」