新宮家「三笠宮寛仁親王妃家」が創設される一方で、“皇位継承”を支えながらも戦後に皇籍離脱となった「旧宮家」とは?

宮家の歴史とは #01

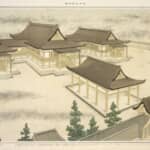

皇居の二重橋

■11宮家のルーツとなった伏見宮家の家系

11宮家の始祖ともいえる幕末の伏見宮邦家(ふしみのみやくにいえ)親王には、早世をふくめ17人の男子がいた。その多くが親王となり、近代宮家の核となった。なかでも第4男子の朝彦親王はのちに久邇宮(くにのみや)の祖となり、その子孫もまた賀陽宮(かやのみや)、梨本宮(なしもとのみや)、朝香宮(あさかのみや)、東久邇宮(ひがしくにのみや)などを継いだり興したりした。邦家親王の男子はほかにも北白川宮(きたしらかわのみや)、閑院宮(かんいんのみや)、山階宮(やましなのみや)などを継承し、北白川宮から竹田宮(たけだのみや)が派生した。今日、若い男系男子がいると話題にされる賀陽、竹田、東久邇などの各家は、こうした伏見宮系皇族の末裔たちであった。

近代の伏見宮系皇族の始祖ともいえる邦家親王は、伏見宮家系図では第20代当主となる。そして孫の博恭王(邦家親王の子は親王だが、孫は親王ではなく王)が第23代当主となった。博恭王は昭和21年(1946)8月に亡くなり、博恭王の孫の博明王が第24代となり昭和22年10月に皇籍を離脱して宮号の伏見を姓とした。

■皇位継承と不可分な世襲親王家の成立

伏見宮家はいわゆる4親王家のひとつであった。親王は元来、天皇の1世、つまり天皇の皇子、皇女と兄弟姉妹を称する号で(女子は内親王)、皇位継承の順位が高いことが暗に示されている。親王の子は王となり王の子は王だが、5世を越えると皇族(当時は皇親と称した)ではないという原則もあったため、天皇の子でも誰もが皇位継承をできたわけではないし、王でも天皇からの親等が遠く離れれば皇族でなくなった。

第52代の嵯峨天皇は50人を超える子があり、身分の高い母親から生まれた皇子・皇女を勅許にて親王・内親王とし、ほかは源朝臣姓を賜って一般臣下とすることとし、以後、皇子・皇女が親王・内親王と称するには親王宣下が求められ、それ以外は源氏や平氏などの姓を賜り一般臣下となるようになった。

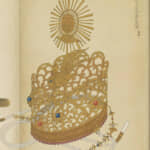

この親王宣下を1代だけでなく2代以上に賜るようになったのが世襲親王家であり、これらの世襲親王家の設立は、皇位継承問題と不可分の関係にあり、皇統継承のための重要な役割が期待された。

そして今から600年以上前の南北朝時代に生まれ、その後も長く続いた世襲親王家が伏見宮家であった。その間、第3代貞成(さだふさ)親王の子である彦仁(ひこひと)王が第102代後花園天皇になるなど皇位継承に関わった。

4親王家はほかに桂宮、有栖川宮、閑院宮があり、なかでも閑院宮家は江戸中期に新井白石の進言で創設されたもっとも新しい親王家である。伏見宮はじめ桂宮、有栖川宮はすでに天皇家との血縁が遠くなり、より天皇家との血縁関係が近い親王家の創設が求められたのである。

閑院宮家初代は第113代東山天皇の皇子である直仁(なおひと)親王であり、南北朝時代に祖を求める伏見宮家より天皇家との血筋は近かった。そして、閑院宮家第2代当主の典仁(すけひと)親王の王子の兼仁(ともひと)王が皇統を継承して第119代光格(こうかく)天皇となった。

監修・文/小田部雄次