古代史で最も有名な人物「卑弥呼」はなぜ古代史の記述が残る『日本書紀』『古事記』に登場しないのか?

新・古代史!卑弥呼と邪馬台国 #01

■天皇ゆかりの地に卑弥呼の館がある!?

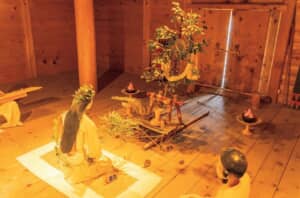

再現された邪馬台国の祭祀の様子。(写真提供=PIXTA)

卑弥呼は、日本の古代史のみならず、日本史全体のなかでも最も知られた人物のひとりである。しかし、卑弥呼のことを知る手がかりは、中国の陳寿(ちんじゅ)が著した『三国志』のなかの『魏書』の「烏丸鮮卑東夷伝(うがんせんぴとういでん)」の倭人条、すなわち、『魏志』倭人伝条にみられる2000字ほどの邪馬台国に関する記述のなかにしかないのである。

これほど知られた卑弥呼が、『古事記』にも『日本書紀』にも具体的な姿をみせないことは、いっそう卑弥呼を謎の人物としていると同時に、その理由が問題になってこよう。

その理由を探る手がかりとして、邪馬台国の位置は、やはり避けて通ることができない。なぜならば、邪馬台国がもし北部九州に所在していたならば、大和に成立したヤマト政権とは直接、関係がみられないという可能性が出てくるからだ。邪馬台国とヤマト政権が無関係であれば、ヤマト政権の影響下で編纂された「記・紀」に卑弥呼が登場しないことも不思議ではない。

そうではなく、邪馬台国が畿内であったならば、当然ヤマト政権との関係が問題になってくるわけであり、この場合、卑弥呼の記述が「記・紀」に何らかの形であるはずである。それがみられないということは、大きな問題といえる。したがって、「記・紀」に卑弥呼のことがみられないという謎の解明は、あくまで邪馬台国が畿内に存在していたということを前提とした話ということになる。

邪馬台国の位置については、諸説あるが、おおむね北部九州説と畿内説とが有力といえる。このうち、近年はどちらかというと、畿内説が有利なようにみうけられる。その原動力になっているのは纏向遺跡の存在である。2009年に発見された大型建物跡は東西12・4メートル、南北19・2メートルという規模をもち卑弥呼の館かとも騒がれた。纏向の地は「記・紀」にみられる初期の大王である崇神天皇・垂仁天皇・景行天皇の宮の所在地でもあり、考古学的にも卑弥呼の墓かともいわれる箸墓古墳をはじめとする前方後円墳がみられ、西殿塚古墳を壱与(いよ/台与)、行燈山古墳を崇神、渋谷向山古墳を景行の墓にそれぞれあてる説もみられる。

■卑弥呼が「記・紀」にみられない理由

「記・紀」に卑弥呼が登場しないことについては、いくつかのことがいわれているが、そのひとつとして、卑弥呼が固有名詞ではなかったということがいわれている。

つまり、卑弥呼は「日の巫女」という普通名詞であったというのである。これは、『魏志』倭人伝にみられる卑弥呼は、「鬼道」にたけていたということを拠り所としている。鬼道を呪術の一種として、卑弥呼をシャーマンを示す言葉とみなすのである。この卑弥呼を固有名詞としない説では、祭祀を行う役職を指す言葉であるとする考えもみられる。

他には、「記・紀」にみられる神功皇后、天照大神、倭迹迹日百襲姫命、倭姫命などの女性が卑弥呼であったと考える説もみられる。

これらの候補者たちはいずれもシャーマン的な性格を持っており、ここに卑弥呼の姿が投影されていると考えるわけであるが、いずれにしても「記・紀」に卑弥呼が登場しない謎はいまだに解決されたとはいえないのが現状であろう。

監修・文/瀧音能之