1万人以上が選挙違反で検挙・起訴された!? 組織的な買収が横行した第1回普通選挙の闇

■大正~戦前の選挙は「公正」とはほど遠かった

まず「普通選挙法」とは、大正14年(1925)に制定された法律である。日本国籍を有する満25歳以上の全ての成年男子に選挙権を与えるというものだ。これによって、有権者数は約4倍に跳ね上がることになった。

この普通選挙法では、第10章に「選挙運動」、第11章に「選挙運動ノ費用」が盛り込まれている。これには、大正に入ってエスカレートする選挙活動と高騰する選挙費用に歯止めをかけるための条項が定められている。例えば、「議員候補者は選挙事務長を置くこと(第88条)」「選挙委員及び選挙事務員は議員候補者一人につき50人を超えてはならない(第93条)」「議員候補者、選挙事務長、選挙委員または選挙事務員以外の人間は選挙費用を支出してはならない(第101条)」などである。

選挙費用の上限が定められたのはもちろん、注目したいのは「戸別訪問の禁止」や「面接または電話で選挙活動をしてはならない」といった厳しい制約が設けられていることだ。この普通選挙法は、当時世界的にみてもかなり厳しく選挙を管理するものだった。違反の罰則についても細かく規定されている。

とはいえ、既に選挙は腐敗しきっていた。これだけ対策が練られ、満を持して迎えた昭和3年(1928)の第1回普通選挙(第16回総選挙)でも、「選挙費用の上限を守っていては当選できない」とほとんど守られることはなく、組織的な買収も横行した。候補者1人あたりの平均選挙運動費は、現在の貨幣価値に置き換えると約7000万円にまで高騰していた。

投票日までに選挙違反で検挙された人数を党ごとにみると、政友が164人、民政が1701人、革新が14人、実同が31人、労農が134人、社民が44人、日労が54人、日農が69人である。筒井清忠編著『昭和史研究の最前線 大衆・軍部・マスコミ、戦争への道』によると、最終的には全国で1万人以上が選挙違反で検挙・起訴されたという。民政が際立って多いのは、内務大臣・鈴木喜三郎のもとで野党に対する執拗な妨害やとくに厳しい取り締まりが行われたという背景がある。

求めていた公正さとはほど遠い選挙となった第1回普通選挙は投票率80%超を記録し、与党・立憲政友会が 217議席、野党第一党・立憲民政党 が216議席を獲得するという結果に終わった。

選挙後、腐敗しきった選挙に対して田中義一内閣は厳しく責任を追及され、鈴木内相は職権を濫用した選挙干渉などの責任をとって辞任することになった。そして、選挙干渉弾劾案が衆議院で可決され、「公正な選挙」を求める声が徐々に大きくなっていった。

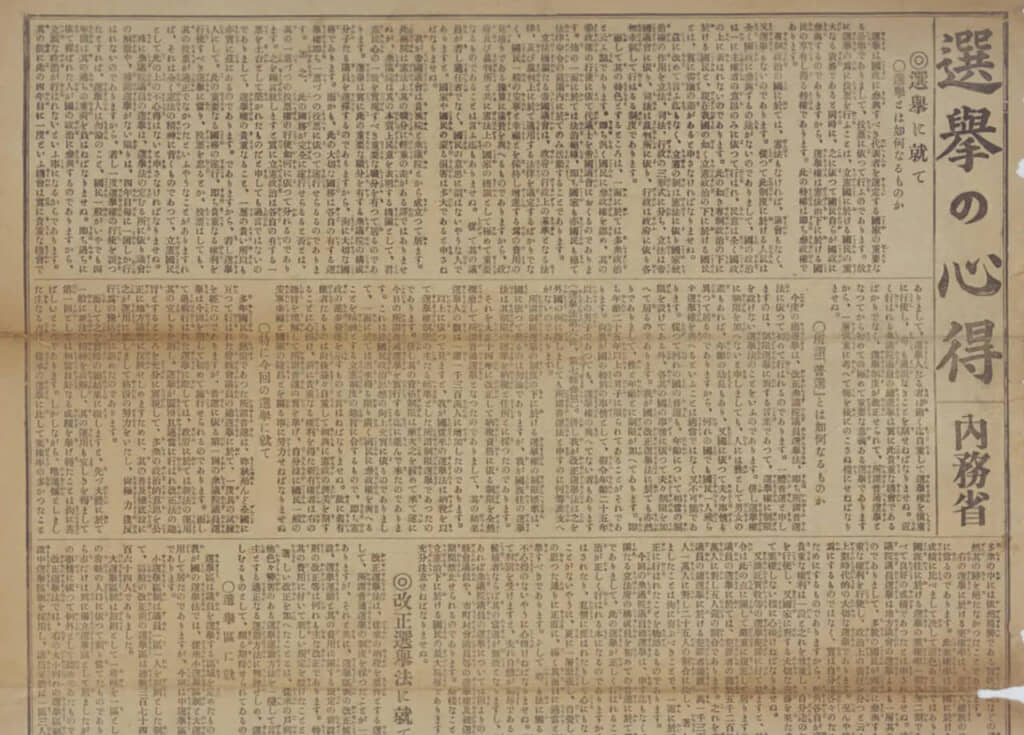

昭和3年に内務省が出した「選挙の心得」/国立国会図書館蔵

<参考>

■筒井清忠編著『昭和史研究の最前線 大衆・軍部・マスコミ、戦争への道』(朝日新聞出版)

■杣正夫「一九三四(昭和九)年衆議院議員選挙法の改正(一)」