箱館戦争のターニングポイントとなった宮古湾海戦 劣勢挽回を期した決死の斬り込み作戦も不運が重なって⋯

日本海軍誕生の軌跡【第5回】

順調に蝦夷(えぞ)地を攻略していった榎本軍は、主力艦の開陽を江差攻略に派遣し、荒天のため沈没させてしまう。この損失を補うため、榎本軍は大胆な作戦を決することにした。それは宮古湾に停泊する敵の主力艦・甲鉄を奪取し戦力逆転を図る、というものであった。

蝦夷地を目指す旧幕府軍の将兵。榎本武揚の元には約3500名の兵力と、開陽を旗艦とする強力な艦隊があった。鷲ノ木に上陸した旧幕府軍は、破竹の勢いで箱館に向けて進軍。箱館府の軍は手も足も出なかった。

慶応4年(1868)8月下旬、榎本武揚(えのもとたけあき)率いる旧幕府艦隊は塩竈(しおがま)に浮かぶ寒風沢島(さぶさわじま)に姿を現した。9月2日に榎本は、仙台城で藩主の伊達慶邦(よしくに)に謁見した。翌日以降、榎本は仙台藩での軍議に参加するも、すでに奥羽越列藩同盟は崩壊。仙台藩も9月12日、新政府軍に降伏することを決定する。仙台にいられなくなった榎本艦隊は、会津で合流した元新選組の土方歳三(ひじかたとしぞう)らも加え、最終目的の蝦夷地へ向かう。

榎本艦隊は、諸外国の艦船が集まっている箱館湾を避け、内浦湾の鷲ノ木浜を上陸地点に選んだ。榎本は軍艦で箱館に向かい、諸外国の船舶に混乱を与えるのは得策ではない、と考えたのだ。このとき、榎本が擁していた艦隊は日本最強であったことを考えると、優れた国際感覚であったといえよう。

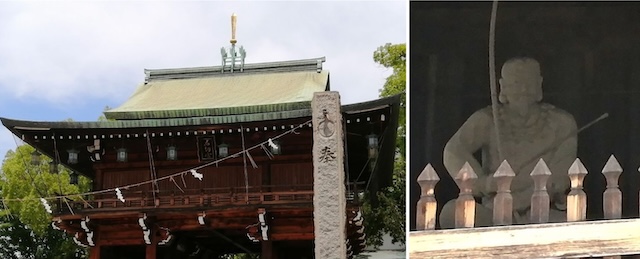

五稜郭は慶応2年(1866)に完成した、稜堡式城郭である。函館山の麓に置かれていた箱館奉行所の移転先として築かれた。箱館戦争では榎本武揚率いる旧幕府軍に占領され、蝦夷共和国の本拠とされた。

10月21日に鷲ノ木浜に上陸した榎本軍は、わずか5日の戦闘で箱館五稜郭を無血占領してしまう。その後、戦いは新政府軍側に付いた松前藩との間で繰り広げられる。この戦いも、土方の巧みな作戦と大胆な攻撃により、短期間のうちに松前城を攻略してしまう。蝦夷地での土方は、まさに常勝将軍であった。

これまでの榎本軍の勝利は、ほとんど陸軍が担っていた。鷲ノ木に到着して以来、海軍は松前城攻略の際、陸軍のために援護砲撃を行った程度。この状況に陸軍からだけではなく、働き場が与えられない海軍からも不満の声が上がった。そこで榎本は嵐で舵を破損していた開陽の修理が終わったのを幸いに、開陽を江差(えさし)に向かわせ、海上からの砲撃で江差攻略を援護する作戦を立てた。

幕府海軍の主力艦として活躍し、江差沖に沈没した開陽。その引き揚げは箱館戦争集結直後から行われた。昭和49年(1974)には文献から潜水調査を行い、多くの遺品を発見。オランダに保管されていた設計図をもとに船体が復元され、現在は「開陽丸青少年センター(開陽丸記念館)」となっている。

これには海上が荒れる季節だけに、危険を冒して艦隊旗艦の開陽を動かすことに、異を唱える幕僚もいた。しかし11月14日、榎本座乗の開陽は錨(いかり)を上げて箱館港を後にし、翌15日に江差沖に姿を現した。陸地に艦砲射撃を加えても反応がなかったため、斥候(せっこう)を上陸させて確認すると、松前兵はすでに退却した後だった。江差を無血占領したその夜、艦に必要最低限の兵を残し、榎本らは江差に上陸して付近の寺に泊まった。

だが夜半になると穏やかだった海はタバ風と呼ばれる土地特有の強風が吹き、荒れ始めた。風と波に翻弄された開陽は、錨を引きずりながら陸に向かって流され始める。機関長の中島三郎介は蒸気機関を始動させ沖への脱出を試みたが、時すでに遅く、開陽は海底の岩に乗り上げ座礁する。その際にできた船底の傷から船内に海水が入りこんだ。中島は陸に向け大砲を撃ち、反動で脱出を試みるなど様々な手を打つも座礁から10日後、開陽は江差の海底に姿を消してしまった。

蝦夷共和国と称し、独立を画策した旧幕府勢力。その中心人物の集合写真。後列左から小杉雅之進、榎本対馬、林薫三郎、松岡磐吉、前列左から荒井郁之助、榎本武揚。主要ポストは入札(選挙)によって決めた。

松前城を陥落させ、蝦夷地統一を果たしたことになるが、頼りとしていた開陽を失ったことは大幅な戦力ダウンである。春になれば新政府軍は態勢を整えて、反撃に出てくるだろう。そこで榎本は軍を再編成するとともに、制海権を絶対のものにするための作戦を立てた。それは新政府軍が新たに入手した「甲鉄」を奪取する、というものだ。

甲鉄の排水量は開陽の半分以下であったが、蒸気機関の出力は2倍以上。しかも木造の船体の上に厚さ10~70mmの鉄板装甲が施されている。さらに搭載されている300ポンドアームストロング砲は、開陽のクルップ砲よりも高性能であった。この最新艦は、元は幕府が発注したのだが、局外中立を宣言していたアメリカが引き渡しを保留。その後、それを撤廃して新政府側に譲り渡したものだ。これで主力である開陽を失った榎本軍との海軍力が逆転してしまったのである。

そこで榎本軍は補給のために宮古湾に入港する新政府艦隊に、回天、蟠竜(ばんりゅう)、高雄(第二回天)の3艦を差し向け、蟠竜と高雄が甲鉄を挟んで動きを止め、その隙に斬り込み隊を送り込む。その間、回天は他の艦を砲撃して牽制。斬り込み隊は操舵室と機関室を制圧し、甲鉄を奪取するというものだ。この作戦は回天艦長、甲賀源吾(こうがげんご)が立案したもの。彼は函館戦争に同行していたフランス士官から、作戦のヒントを得たといわれている。

元掛川藩士で安政6年(1859)に幕臣に取り立てられた甲賀源吾。戊辰戦争が始まると軍艦頭並に昇進。榎本に同調し、回天の艦長を務めた。築地の幕府軍艦教授所で学びオランダ語、英語、数学、操船を学んだ逸材だった。

3月20日に偵察隊から新政府艦隊が宮古湾に入港した情報が伝わる。21日未明、3艦は揃って宮古湾に向け箱館を出撃した。22日に鮫村(青森県八戸市)に寄港し、情報を入手すると宮古湾に向けさらに南下を続けた。ところがその夜、艦隊は暴風雨に遭遇し、蟠竜がはぐれてしまう。仕方なく2艦で宮古湾を目指すが、今度は高雄が蒸気機関のトラブルを起こしたため、2艦は宮古湾の南にある山田湾(岩手県山田町)に回天はアメリカ国旗、高雄はロシア国旗を掲げて入港した。

そこへ新政府軍艦隊が宮古湾鍬ケ崎(くわがさき)港に入港しているという、確かな情報がもたらされた。24日深夜、2艦は山田湾を出港して宮古湾へ向かう。その途上、高雄が再び機関故障を起こす。しかし航行は可能だったので、まず回天が甲鉄に接舷して先制攻撃をし、高雄が途中で参戦して残りの艦船を砲撃するという新たなシナリオに書き換えられた。25日午前5時頃、回天は速力の遅い高雄を待たずに単独で宮古湾への突入を敢行。

この時、新政府軍艦隊は機関の火を落としており、乗組員は完全に油断していた。アメリカ国旗を掲げた軍艦が近づいて来ても、誰も気にとめなかったほどだ。やがてその艦はアメリカ国旗を降ろし、日本の国旗あげて全速力で甲鉄へと向かってきた。その時になって初めて、官軍の将兵は驚き混乱した。

外輪が邪魔で横付けできないため、舳先から甲鉄に接舷した回天。段差が大きく少人数ずつしか乗り込めなかった。甲賀艦長の卓越した操艦、戦闘指揮をもっても戦局は挽回できず、艦長も敵弾に斃されてしまう。

しかし回天は外輪船だったので横付けができず、舳先から突っ込んだ。しかも回天は大型の非装甲軍艦であるのに対し、甲鉄は小型で重い装甲をまとっているため乾舷(かんげん/水面から上甲板までの距離)が低いため、回天の甲板が3mほど高かった。そのため少人数ずつしか乗り移れないうえ、態勢を立て直した甲鉄乗組員がガトリング砲を放ったため、斬り込み隊は格好の標的となった。

この斬り込みには、回天に乗り込んでいた土方歳三も参加していた、と伝えられている。新選組鬼の副長らしく、向かってきた甲鉄乗組員を次々に斬り倒したため、誰も土方には近付かない。だが春日をはじめ周囲にいた新政府軍艦船も、戦闘準備が整うとともに回天を包囲、集中砲撃を浴びせかけた。回天の甲賀艦長は胸を撃たれながらなおも指揮を続けたが、頭を撃ち抜かれ戦死。やむなく艦隊司令の荒井郁之助(あらいいくのすけ)は、作戦中止の断を下し、土方にも退却を命じた。以後、旧幕府海軍の優位性は失われてしまったのである。

新選組時代は局長の近藤勇の右腕として、組織をまとめていた土方歳三。会津から蝦夷地まで転戦し、箱館戦争では天然の地形を巧みに利用して押し寄せる大軍を翻弄。その用兵術は冴え渡り、不敗将軍と称えられた。

この海戦時、新政府海軍の砲術士官として春日に乗り組んでいた東郷平八郎は、危険を顧みずに作戦を決行した甲賀源吾を「天晴れな勇士であった」と、讃えている。