「薩長の連中に引き渡すことはできない!」強大な海軍を掌握していた榎本武揚は、戦わずして白旗を挙げるのを潔しとせず

日本海軍誕生の軌跡【第4回】

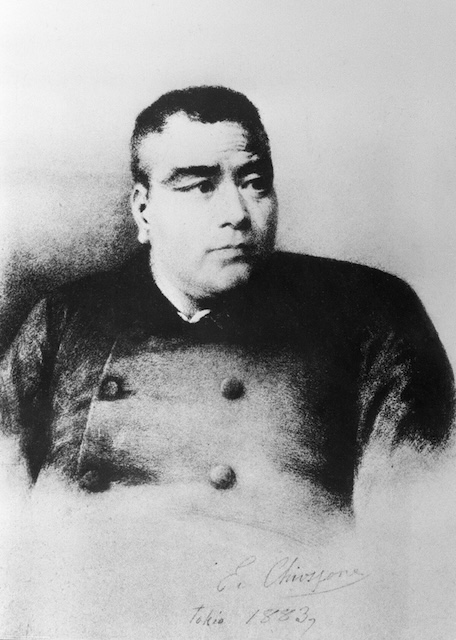

山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)による交渉で、江戸の町が戦場となることは避けられた。だがその際に交わされた和睦の条件のひとつ、軍艦の引き渡しに同意できない男がいた。幕府海軍に“その人あり”と目されていた実力者、榎本武揚(えのもとたけあき)である。

戊辰戦争の際、江戸が戦火に遭わずに済んだのは勝海舟が西郷隆盛と会見し、江戸城無血開城の約束を取り付けたからと伝えられていた。だがその前に山岡鉄舟と西郷の会見により、素地が作られていたのである。現在、静岡市葵区御幸町に会見の碑が建てられている。

「手塩にかけて育て上げた軍艦や兵員を、黙って薩長の連中に引き渡すことはできない」

幕府海軍副総裁榎本武揚は自らの信念に従い、重大な決断を下した。

勢いに乗る新政府軍が江戸へ迫る中、徳川慶喜(とくがわよしのぶ)は和睦の使者として、山岡鉄太郎(号は鉄舟)を新政府軍の本営へ派遣する。山岡は勝海舟(かつかいしゅう)から預かった書状を携え、慶応4年(1868)3月9日、単身で駿府(静岡)にいた東征大総督府参謀西郷吉之助(隆盛/さいごうたかもり)との会談に成功する。そこで西郷は山岡に5条からなる降伏条件を提示した。

一、江戸城を明け渡す

一、城中にいる兵は向島へ退去

一、すべての兵器を引き渡す

一、すべての軍艦を引き渡す

一、徳川慶喜は備前岡山藩に預ける

山岡鉄舟が関わった人物は徳川慶喜、西郷隆盛、清水次郎長、明治天皇と枚挙にいとまがない。剣の達人にして禅や書も極めていた。西郷との会見に向かう際、敵で溢れた街道を「朝敵徳川慶喜の家来、山岡鉄太郎、大総督府へまかり通る」と大音声を発し、堂々と進んだ。

山岡は慶喜を岡山藩に預けるということを拒絶。すると西郷は「これは朝命だ」と拒んだ。しかし山岡は動ずることなく

「もし慶喜が先生(西郷)の主人島津公で、先生がこの鉄太郎の立場にあったならば、朝命を奉戴してご主君を差し出されるか」

と応えた。その言葉を聞いた西郷は、しばし瞑目した後に答えた。

「先生(鉄舟)の説はごもっともである。徳川慶喜殿のことは、吉之助が引き受け申した」

この瞬間、江戸は救われた。後日、高輪の薩摩藩邸で西郷と勝海舟が会談し、正式な和睦が成立。これは山岡と西郷の会談があったからこその合意である。実際、西郷は後に

「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困りもす」

と、山岡を高く評価している。

東海道を進軍する先鋒軍の薩摩隊の司令官だった西郷隆盛は、独断で先鋒軍を率いて箱根まで占領。三島に本陣を置いた後、徳川家ゆかりの駿府まで引き返していた。

だがこの和睦条件のうちの、軍艦引き渡しに同意できなかったのが、旧幕府海軍副総裁の榎本武揚であった。榎本は慶応4年4月11日に8隻からなる麾下の大艦隊を、悪天候を口実にして品川沖から安房国(千葉県)館山沖に転進させ、そこで碇泊した。

この時の幕府海軍のトップは矢田堀鴻(やたぼりこう)であったから、榎本の行為は明らかに規律違反であった。だが榎本は兵庫港封鎖作戦、阿波沖海戦、大坂撤退と続いた作戦で、卓越した指揮ぶりを発揮したことで、海軍の将兵はみな榎本を事実上のトップと仰いでいたのである。

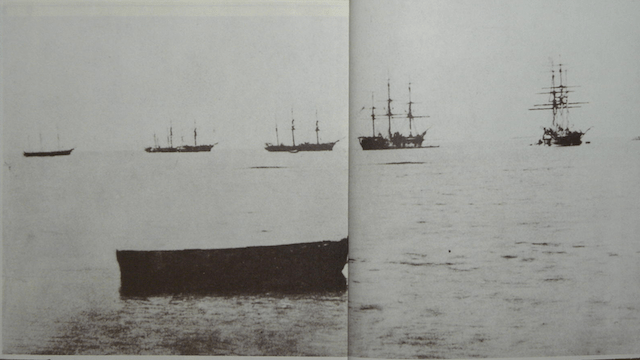

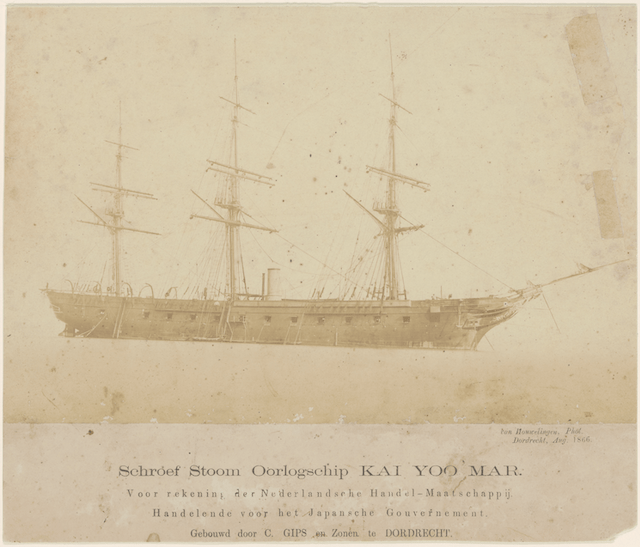

館山沖に脱走した艦隊は、17日に品川沖に帰投。28日になると「富士山」「観光」「翔鶴」「朝陽」の4隻が新政府軍に引き渡された。だが榎本は当時国内最強の軍艦であった「開陽」、さらに「回天」「蟠龍」「千代田形」などの主力艦は手元に残しておいた。加えて運送用の蒸気船や洋式帆船などもあり、総数は20隻にもなる大艦隊を温存していた。

品川沖に碇泊している旧幕府艦隊。戊辰戦争では、旧幕府側の海軍力は新政府軍を圧倒していた。もし徹底抗戦という断が下され、艦隊が東海道筋を抑えていたら、明治維新は違った形になっていただろう。

この段階で徳川家軍事部門の最高責任者は、勝海舟であった。しかし「咸臨丸」でアメリカに渡った際の不甲斐ない様子や、海軍士官たちが敬愛していた木村善毅(きむらよしたけ)の海軍建設計画を潰したことで、勝はとにかく海軍士官に人望がなかった。そんな勝が海軍を掌握できるわけがなく、兵庫以来榎本が発揮した艦隊指揮能力の高さに、多くの士官が魅了され、榎本個人に従う者が続出したのだ。

そして慶応4年8月19日、榎本は軍艦「開陽」「回天」「蟠龍」「千代田形」と、蒸気輸送船「長鯨丸」「神速丸」帆走輸送船「美賀保丸」「咸臨丸」の8隻からなる艦隊を率いて江戸湾を再脱出した。ここに榎本艦隊が形成されたのである。艦隊には元若年寄・永井尚志(ながいなおゆき)、陸軍奉行並・松平太郎、彰義隊や遊撃隊の生き残り、さらにフランス軍事顧問団のジュール・ブリュネとアンドレ・カズヌーヴも乗艦していた。総勢2000人を超える一大戦力は一路北上し、奥州の戦場を目指した。その目的は薩長が設立した新政府に抵抗し、戦い続ける奥羽列藩同盟を支援するためであった。

旧幕府艦隊の主力艦であった「開陽」。榎本は開陽を新政府軍に譲渡することを断固拒否した。その武装は日本が所有していたすべての軍艦を凌駕するものであった。

しかしその途中、嵐のために「咸臨丸」を失い、「開陽」やその他の船も損傷。ようやくたどり着いた時は、奥州の戦局を転化するまでには至らないことがわかった。そこで榎本は会津で獅子奮迅の働きを見せ、仙台に転進していた旧新選組副長の土方歳三(ひじかたとしぞう)ら、生き残った将兵を収容。なおも北上を続けたのであった。