中国大陸での戦いやマレー作戦で活躍した 鉄道連隊の実力【鉄道と戦争の歴史】

鉄道と戦争の歴史─産業革命の産物は最新兵器となった─【第13回】

昭和を迎えると、日本軍による大陸への進出により、アメリカとの関係が急激に悪化。もともとアメリカは日露戦争終結時、満州における鉄道の利権を手に入れ、大陸進出への足掛かりにしようと考えていた。だがそれを小村寿太郎(こむらじゅたろう)に看破され目論見が外れて以来、日本はアメリカ最大の仮想敵国となっていた。

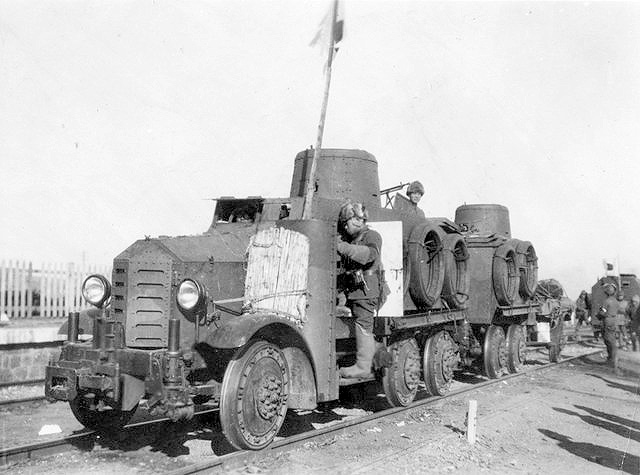

1931年採用の「九一式広軌牽引車」。タイヤでの走行だけでなく、鉄輪に交換すれば線路上を走行できる構造となっていた、鉄道連隊用の装輪装甲車。ガソリンエンジンを搭載し、非武装であったが機関銃を着脱式できた。

遅れて近代国家の仲間入りを果たした当時の日本にとって、中国大陸への進出は自国の発展に不可欠なものとなっていた。そして日本政府も諸外国同様、広大な大陸を開発するには鉄道網を整備するしかないと考えていた。

日本陸軍にはじめて鉄道隊が編成されたのは、日清戦争が終わった翌年の明治29年(1896)11月であった。清と戦ってる最中の日本では、鉄道は国内における兵力輸送だけが念頭に置かれていた。だがこの戦いで陸軍は、戦場での輸送に苦しんだ。そうした経験から、国外の戦場で輸送を担う鉄道の存在に着目。現地で接収した鉄道を修理して利用することや、自前で軽便鉄道を敷設する事が検討され、その結果、東京市ヶ谷台にあった陸軍士官学校の敷地内で鉄道隊が発足したのである。

1908年、千葉県津田沼町(当時)に新設された鉄道第2連隊の駐屯地。材料廠舎(しょうしゃ)や営舎のほかに、敷地内のあちらこちらに線路が敷かれているのがわかる。現在、正門が千葉工業大学に残され、登録有形文化財となっている。

発足当初は工兵の一部であったが、翌年に中野に移転し、本格的な活動を開始。明治33年(1900)に起きた義和団の乱で、臨時鉄道隊に編成された要員が、現地で鉄道の修理だけでなく列車の運行も担当。これが初めての実戦活動となった。その後、日露戦争では臨時鉄道大隊が活躍し、朝鮮半島のソウル以北に鉄道を敷設。さらに鴨緑江岸から奉天までは軽便鉄道を通している。

日露戦争後の明治40年(1907)、実戦での活躍が認められ大隊編成から昇格し、鉄道連隊となった。そして第1次世界大戦での青島(チンタオ)出兵でさらに鍛えられ、大正7年(1918)5月、第2連隊が編成された。その直後に行われたシベリア出兵では、鉄道兵が敵から奪った装甲列車に乗り、敵と交戦している。

実戦を重ねることにより、人員の練度や装備が充実していった鉄道連隊は、満州事変にも出兵。鉄道兵は装甲車の運転要員となり、91式広軌牽引車(装甲軌道車)を走らせている。これはガソリンエンジンを搭載した資材運搬用の車両で、タイヤとの切り替えができるトラック型のものであった。昭和7年(1932)には、鉄道第1連隊の主力も大陸に渡り、線路の修復や新たな線路の敷設、さらに装甲列車や装甲軌道車による警備などを行った。

1935年に採用された「九五式装甲軌道車」。南満州鉄道の警備のために開発された。大陸での使用を考え1067mm、1435mm、1524mmのいずれのレール幅でも使用できた。無限軌道(キャタピラ)を使えばどこでも走行できた。

こうした活躍が認められ、昭和9年(1934)にはさらに一個連隊が増設された。この鉄道第3連隊はハルビンに駐屯。交戦中の中国軍に加え、ソ連軍に対しての備えも担った。その後も連隊数は増え続け、終戦の年である昭和20年(1945)5月にも第18連隊、第19連隊、第20連隊が編成されている。

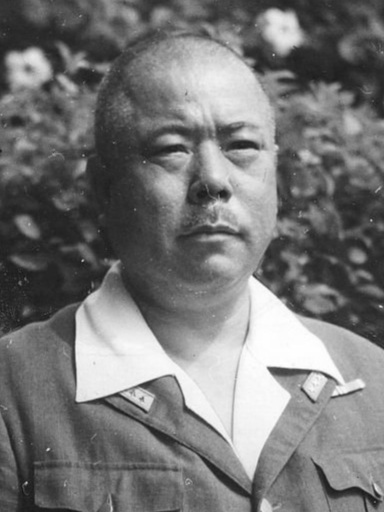

大東亜戦争(鉄道連隊を含む大陸での戦いに、太平洋戦争の名称を使うのは違和感があるため、あえて当時の日本政府の呼称を使用)における鉄道連隊は、緒戦のマレー作戦における奮闘ぶりが特筆ものである。海軍の真珠湾攻撃よりも1時間以上早くに、英領マレーのコタバルと、その北のタイ領シンゴラ・パタニ方面に上陸した山下奉文(ともゆき)中将率いる第25軍がイギリス軍と交戦、大東亜戦争の火蓋が切られた。

大東亜戦争における陸軍の英雄、山下奉文中将(最終階級は大将)。開戦直後に、イギリス領マレーとシンガポールを陥落させてことで“マレーの虎”と称された。1944年からはフィリピンの第14方面軍司令官となった。

第25軍は一路、シンガポールに向かい南下を開始するのだが、鉄道が通っているマレー半島の西側を進軍したのは第5師団であった。タイと英領マレーの国境から300kmほど南下した所に、ペラク河が流れている。この河に架かっている橋を破壊される前に確保するため、鉄道第9連隊のうちの二個中隊が列車を動かす鉄道突進隊となり、歩兵一個大隊を乗せペラク河に進撃する計画を立てていた。

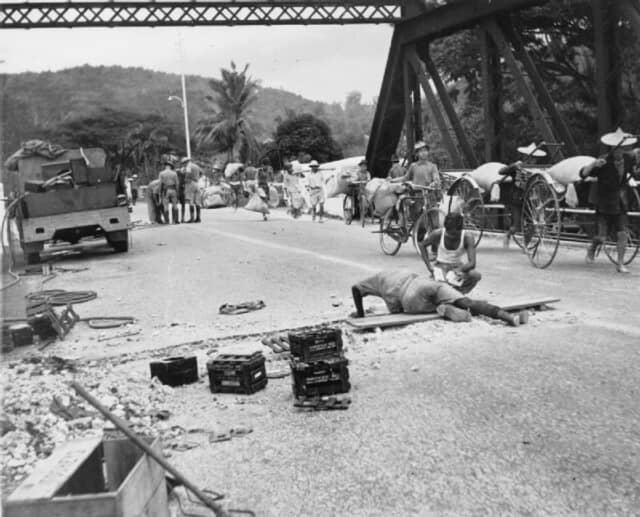

だがタイ国政府との連絡不備のために進軍が遅れ、多くの橋や鉄道路線が破壊されてしまう。そこで鉄道第9連隊は、第5師団がスムーズに移動、補給できるように、橋や鉄道路線を修復しながら列車による輸送を支え続けている。

マレー半島のあちらこちらに架かっていた橋梁に爆薬を仕掛けるイギリス軍工兵。橋を破壊することで日本軍の進撃速度を鈍らせようと考えたが、日本軍工兵の迅速な修復により、進軍速度が大幅に遅れることはなかった。

続いて仏印(ベトナム)のハノイから鉄道を使いマレー半島に進軍してきた近衛師団には、鉄道第5連隊が帯同、輸送の支援を行っていた。マレー半島に入ると、こちらの部隊も鉄道の復旧作業を行いつつ進軍。さらに装甲軌道車による偵察や戦闘も行われている。

マレー作戦というと、日本陸軍内の最精鋭であった戦車部隊の活躍が目立っていたが、実際は鉄道連隊の力がなかったら、短期間でマレー半島の制圧、シンガポール陥落は成しえなかったのではないかと思われる。まさに縁の下の力持ちであった。

マレー半島のジャングルを進軍する日本陸軍の戦車隊。この戦いでは、日本唯一の機械化部隊の活躍が脚光を浴びたが、ふたつの鉄道連隊の働きも特筆ものであった。