戦前の日本が産み出した傑作機:世界をリードしたスペックと装備を備えた 特急「あじあ」【鉄道と戦争の歴史】

鉄道と戦争の歴史─産業革命の産物は最新兵器となった─【第12回】

日本に初めて鉄道が開通してから約60年、国産蒸気機関車の最高傑作が大陸を疾走し始めた。それはひと目で脳裏に焼きつく流線型の蒸気機関車に牽引され、世界最高の装備やサービスを誇った、特急「あじあ」である。

パシナ形蒸気機関車は全部で12両が製造された。昭和9年(1934)に970〜972までの3両が満鉄沙河口工場、973〜写真の980までの8両が日本国内の川崎車輛で製造された。昭和11年(1936)に、同じく川崎車輛で最後の981が製造されている。

ロシアとの戦争に勝利した日本は、ロシアが満州に建設した東清鉄道南満州支線(長春〜旅順間の約764km)や、その関連事業を獲得した。こうした事業を経営する目的で、明治39年(1906)11月に設立したのが南満州鉄道株式会社(以下・満鉄)である。

さらに翌年7月には中朝国境の安東(丹東)と、満州の重要都市である奉天(瀋陽)を結ぶ安奉(あんぽう)線も加えられた。これは全長258km、軌間762mmの軽便鉄道で、日本が戦争中に建設したものであった。一方、ロシアが建設した路線は軌間が1524mmの広軌だったため、満鉄社員は全線を1435mmの世界標準軌に変える工事を、わずか1年半で完了させている。

この後、満鉄は日本の大陸進出、満州経略において重要な役割を演じている。やがて昭和7年(1932)に満州国が建設されると、路線は大陸の奥まで延伸を続けたのである。

そんな満鉄が昭和9年(1934)、世界に誇れる豪華特急列車として投入したのが、特急「あじあ」であった。満州国の首都となっていた新京(現在は中華人民共和国の長春)と、日本との窓口となっていた港湾都市・大連を結ぶ列車で、大連〜新京間701.4kmを8時間30分で結んだ。

営業運転最高時速は110km、最高時速は130kmを記録している。途中駅での停車時間も含む、区間全体の平均速度である表定速度は時速82.5kmであった。当時の国内最速特急「つばめ」の平均時速は67kmだったことを見ても、「あじあ」の速さがわかる。

これは日本国内の軌間(線路幅)は1067mmだったのに対し、前に触れた通り満鉄の軌間は1435mm。しかも複線で重量に耐えられるレールを使用。加えて大陸独特の硬い大地だったという、好条件に恵まれていたことも大きな理由となっている。

大陸を疾走する特急「あじあ」。日本国内の鉄道関係者が渇望した1435mmという国際標準の軌間と、重量に耐えられるレールが使われていたことから、最高時速は130kmに達している。現在もJRをはじめとする多くの鉄道が1067mm、新幹線が1435mmの軌間を採用。

この「あじあ」が素晴らしかったのは、速度だけではない。牽引車となったのは、SF映画に出てきそうな流線形蒸気機関、パシナ形が採用された。この名前を解説すると少し専門的になってしまうが、車軸が2C1(2軸先輪<2>・3軸動輪<C>・1軸従輪<1>)という配置になっている。これはアメリカ式呼称ではパシフィック形式と呼ばれていて、その7番目の機関車ということから、略してパシナという形式名が付けられた。

この蒸気機関車は満州国だけで走っていたが、製造したのはすべて日本の製造会社であった。機関車のサイズは炭水車を含む全長が26.674m、車体幅3.362m、高さ4.8m。動輪の直径は2mという、日本が製造した機関車の中で最大の大きさを誇っていた。

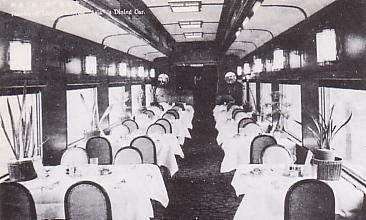

豪華な食堂車も連結されていた。満州国が掲げた「五族協和」の理想を実現するべく、さまざまな人種が働いていた。五族(日本・中国・朝鮮・満州・蒙古)には含まれていなかったが、後に白系ロシア人がウエイトレスとして採用されている。

それだけでなく客車も専用固定編成で、全体が滑らかな流線形をしている。しかも手荷物郵便車を除く全車両に冷暖房を完備。季節に関わらず窓を閉め切って走行できたため、客車内にいる限り高速走行による騒音はまったく気にならない。煤煙や大陸独独特の砂塵の侵入を防いでくれた。

この時代でも蒸気の熱を利用した暖房は、大抵の客車に行き渡っていた。しかし冷房を完備していたのは、世界でも類例がない。そして昭和10年(1935)に運行区間がハルビンまで延長されて以降、食堂車には白系ロシア人のウエイトレスが乗務を開始している。まさに国際路線に恥じない豪華列車であった。

昭和16年(1941)7月には、ソビエトとの戦いを想定した関東軍特種演習のために「あじあ」は一時運転を休止している。同年12月には大連〜新京間、その後にハルビンまでの直通運転を再開。しかし昭和18年(1943)2月28日、大東亜戦争(第二次世界大戦)の激化により、運転が休止。同年4月に輸送中心の運行が再開されるも、「あじあ」は走ることなく終戦を迎え、客車などは満州国内に侵攻したソ連軍に接収された。

満州国内の鉄道総延長が1万kmを突破したことを記念した満州国の切手。康徳6年というのは1939年で、満州国の元号。満鉄総裁室広報課のデザイナー佐々木順が原画を手がけた。これは筆者が購入したもので、現在でも手にいれることが可能だ。