陸軍鉄道連隊・その技術力の結晶 今も地元で活躍する泰緬(たいめん)鉄道【鉄道と戦争の歴史】

鉄道と戦争の歴史─産業革命の産物は最新兵器となった─【第15回】

1957年度のアカデミー賞で、作品賞や監督賞を含む7部門を受賞した、戦争映画不屈の名作『戦場にかける橋』。映画は第2次世界大戦下の1943年、ビルマ(現ミャンマー)とタイの国境付近に置かれた、日本軍の捕虜収容所が舞台となっている。日本軍は連合軍の捕虜を労働力として利用し、クワイ河に鉄道橋を建設しようとしていたのだ。

昭和18年10月に完成した泰緬鉄道は、タイからビルマの戦場へ兵員や物資を運搬するのに利用された。線路は河に沿った断崖を通り抜ける場所も多かった。現在ではタイの人気観光スポットとなっている。

物語はイギリス軍捕虜の一隊を指揮するニコルソン大佐(演:アレックス・ギネス)が、収容所長の斉藤大佐(演:早川雪洲[せっしゅう])の非人道的なやり方に反発。両人、さらには日本とイギリスの意地がぶつかり合ううち、友情にも似た不思議な交流が生まれる。

だが収容所からの脱走に成功したアメリカ海軍中佐(本当は一兵卒)のシアーズ(演:ウィリアム・ホールデン)の案内で、イギリス特殊部隊のウォーデン少佐(演:ジャック・ホーキンス)が率いる連合軍決死隊が、日本軍が建設した橋の爆破に向かう。その結末に、戦争のむなしさを痛感させられる。

1957年に公開された英・米合作映画『戦場にかける橋』のポスター。第30回アカデミー賞で7つの賞を受賞した戦争映画の傑作。捕虜収容所長役の早川雪洲は、1907年に渡米しハリウッドで映画デビューした国際スター。

残念ながら映画の中の日本軍は、ジャングルの中を流れる大きな河に橋を架ける技術が足りないように描かれている。戦争が終わってから12年しか経っていない年に公開された映画なので、日本軍が悪く描かれているのは仕方がない。だが実際の工事を担当した日本の鉄道連隊は、違った顔を持っていた。

この映画のモデルとなった鉄道は、第2次世界大戦中に日本軍がビルマ・インド侵攻作戦のために建設した、タイとビルマを結んだ泰緬(たいめん)鉄道である。泰はタイ、緬はビルマを表している。昭和16年(1941)12月、日本はタイのピブン政権と同盟を締結。ビルマ方面へ鉄道を延伸する協力を取り付けた。

工事が開始されたのは昭和17年(1942)。ビルマ側は6月28日にラングーンから海岸沿いに南下する鉄道のタンビザヤから、鉄道第5連隊が担当して開始された。第5連隊の一部は広東で行動中だったため、急ぎ連隊への帰還命令が下されている。さらにマレー半島で行動中だった第4特設鉄道隊も、ビルマでの工事に加わることとなった。

タイ側は7月5日に鉄道第9連隊が担当し、バンコクからシンガポールに向かう鉄道のノンプラドックから始まった。どちらの工区にも、歩兵や後方部隊の一部が工事に加わっている。建設予定地は標高1000mを超える山が連なるインドシナ山脈の東側中腹なので、補給は敷設したばかりの線路を利用した。

最初に集めた人員は日本兵が約1万人、南方各地から集められた現地人工夫約7万人、それにオーストラリア兵・オランダ兵の捕虜が約5万5000人の計13万5000人、それに象が400頭ほどであった。

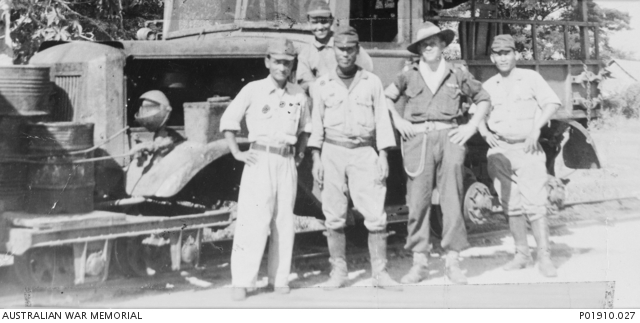

泰緬鉄道の工事で使用された一〇〇式鉄道牽引車。これは前輪の代わりに軽貨車の台車が取り付けられている。写真が撮影されたのは1945年10月頃。オーストラリア軍の兵士と乗員であった日本兵の捕虜が写っている。

工事に際して、最初に密林に踏み込むのは象部隊であった。象に乗った測量隊がレール敷設のルートと橋の位置を決める。次いで簡単な道路が造られ資材が運ばれる。資材は牛車やトラック、さらに自動車型のガソリンエンジン車を線路の上に載せ、小さな貨車を曳かせる一〇〇式鉄道牽引車を使い運ばれた。

鉄道連隊の建設隊には多くの技術者が集められているので、映画とは違い難しい工事は彼らが担当した。橋の建設などは、第4特設鉄道隊が担うことが多かったようだ。技師が橋の設計を終え、工事手順の説明が終わると、すぐに工事が始まる。建設隊にはとび職や左官、石工、そして大工といった専門職出身者が集められていたので、橋の基礎を組み上げるのは、造作もないことであった。

イギリス空軍によるビルマ国内の鉄道網への空襲。日本軍にとって、虎の子の補給ルートだったため連合軍の爆撃目標となった。とくに橋は何度も破壊されたが、その都度、日本の鉄道連隊がすぐさま復旧させている。

ルート上にはいくつもの橋が架けられたが、鉄筋性の橋は1カ所だけであった。西クウェイ河と北クウェイ河が合流する場所の北側上手に架かるメクロン橋(クウェー河鉄橋)である。この橋こそ、前出の映画でのモデルとなった橋だ。ちなみに河の名は元々メークローンであったが、映画内でクワイ河と呼ばれ、それが有名になったことから、現在はクウェイ・ノーイ河という名前になっている。

捕虜の労働力を使い、架橋されたことは事実であるが、橋は映画内で描かれているような密林内ではない。比較的バンコクに近い、まだ山中に入る手前である。それに映画では英軍将校が設計を担当したことになっているが、鉄道第9連隊所属の専門技師が設計を担当し、鋼鉄の構造材を用意して建設した。

最後は脱走した捕虜を加えた決死隊により、橋は機関車もろとも爆破されるが、実際の橋は今もバンコクの西130kmのカンチャナブリにあり、鉄道橋として使われている。まさに鉄道連隊の技術力の高さの証といえよう。

クウェー・ノイ河に架かる現在のクウェー河鉄橋。爆撃を受けて破壊された場所の一部が、戦後に賠償の一環として修理されたが、基本は戦時中に建設されたもの。観光用の列車が運行しているし、徒歩で渡ることもできる。

鉄道第5連隊と鉄道第9連隊のレールが接続されたのは昭和18年(1943)10月14日で、中間地点より北寄りのコンコイタという地点であった。ジャングルや山岳地帯、大河に阻まれた415kmの区間を、驚異的な速さで開通されたことになる。そして10月25日には、無事に開通式が行われた。それに先立ち、式典参加者は建設中に亡くなった犠牲者に黙祷を捧げることも忘れてはいなかった。