戊辰戦争直前の江戸幕府はどのように洋式銃入手を決めたのか? 小栗上野介も関わった海外商社との交渉

軍事史でみる欧米の歴史と思想

■幕府によって大量に発注された洋式銃

戊辰戦争(1868年)以前の状況をまとめておく。江戸幕府は、1858年の「安政の五ヵ国条約」で洋式銃の購入を独占していた。しかし幕府は1860年代以降、各藩の火器輸入禁止措置を日本全体の国防力強化のために解除し、むしろ各藩に小銃の輸入を奨励した。しかしながら実際には、輸入小銃量では横浜港が長崎港よりもかなり多く、「幕府には30万丁ものライフル銃があるが、それを使える人員は1万人しかいない」と噂されたほどであった。最新の後装式ライフル銃に限っても、幕府は長州藩の二倍も保有していたと推定される。

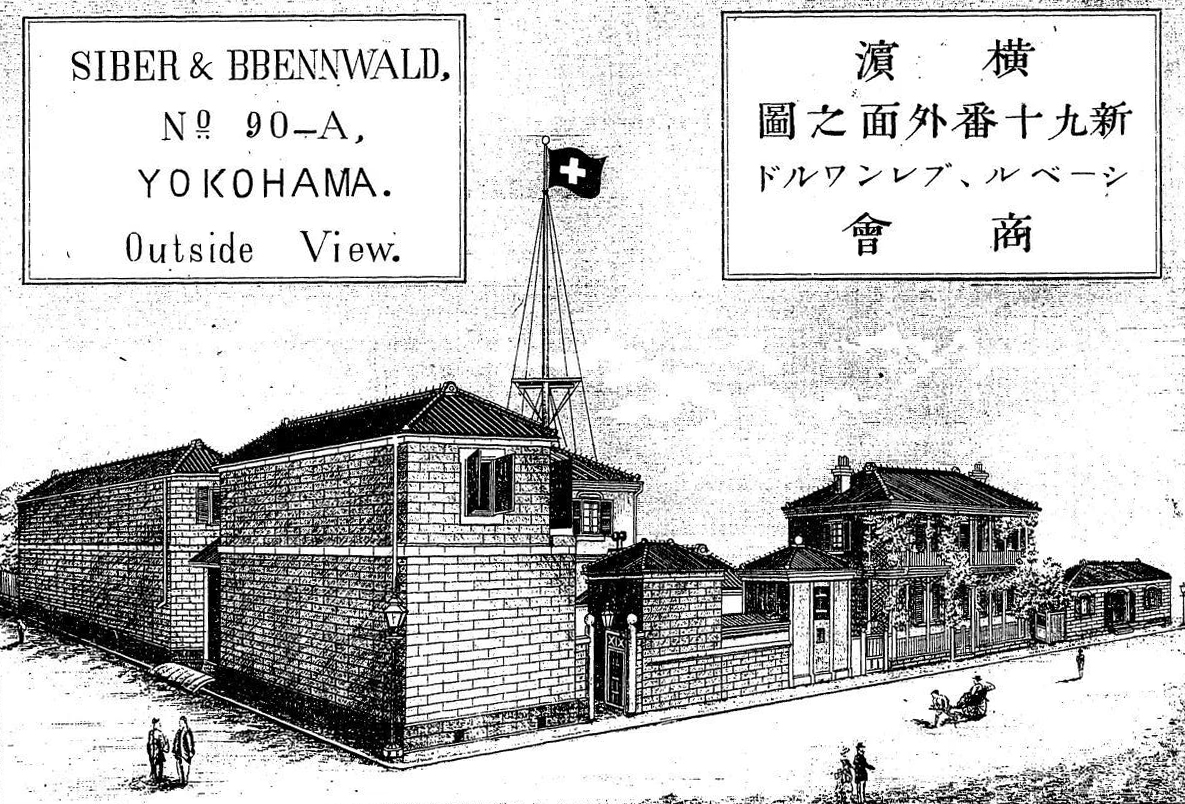

このように日本最大の洋式銃の買い手であった幕府は、たとえばシイベル・ブレンワルド社と取引を続けていた。同社発足人のひとりでスイス総領事のカスパー・ブレンワルドは、非常に詳細な日記を残し、幕府と同社の間の交渉模様を裏付けている。1866年から1867年にかけての彼の日記によると、同社は幕府とアメリカの騎兵銃を取引できたが、スイス製の後装式ライフル銃の注文取り付けには失敗した。幕府の兵士が最新の後装式ライフル銃の訓練をまだ十分には受けておらず、幕軍の方が注文を差し控えたからだとされる。

ところがその後、1867年の夏までに幕府は、前年に制式化された最新のシャスポー銃を4万丁もフランスに発注していた。それゆえ、この発注と前述の幕府の理由付けは矛盾しているのではなかろうか。そこで以下では、同社と幕府の間の交渉過程を概観したい。

1866年の秋からブレンワルドと折衝した幕府の役人は、役職が判明しているものだけでも次のように目まぐるしく転変した。菊池伊予守外国奉行や江連(えづれ)加賀守外国奉行、有名な小栗上野介勘定奉行、小出播磨守歩兵奉行、柴田日向守外国奉行筆頭、河野伊予守歩兵奉行、友成郷右衛門鉄砲・弾薬奉行、石川若狭守若年寄兼陸軍奉行らである。なお、歩兵奉行は後の陸軍少将に相当し、陸軍奉行は陸軍中将に相当した。しかも、交渉対象の小銃も多種多様である。ゲベール銃やエンフィールド銃、スナイドル銃、アメリカ製カービン銃、スイス製のマルティニ銃やフェッテルリ銃、ウィンチェスター銃などであった。

こうした目まぐるしい折衝の途中で、小栗のような実力派官僚は後景に退いていき、小出や河野のような第二次幕長戦争を体験した実務肌の官僚が前面に出てくる。とはいえ、彼らが交渉する間にも、老中と相談するとして商談をもち帰る場面がたびたびあり、幕府組織の巨大さから来る弊害を感じざるを得ない。また、後年に大村益次郎が指摘した江戸・東京の弊害もあったかもしれない。「東京へは天下のすごい奴が皆集まってくる、…何か新しい事をするたびに、何とかかんとか論が起こり、ついにその事は仕上げぬ中に崩してしまう」と。

ともあれ幕府は、スイス製小銃の注文を婉曲に断り、小栗の影響のためか、フランス製のシャスポー銃を本国に大量発注することになった。だがおそらくその到着は、戊辰戦争には間に合わなかったであろう。「兵(器調達)は神速を貴ぶ」とも言えそうな顛末であった。

開港から間もない横浜で設立された貿易商社シイベル・ブレンワルド社は、生糸や武器の貿易を皮切りに、幕末~明治の輸出入に大きな影響を与えた。

『日本絵入商人録』(1886年)/国立国会図書館蔵