海外からの武器調達がカギを握った戊辰戦争 旧幕府側の東北諸藩はどのように装備を集め、どう対外交渉したのか?

軍事史でみる欧米の歴史と思想

■海外から流入した新式の銃器

1868年に始まった戊辰戦争では、「薩長土肥(薩摩・長州・土佐・肥前藩)」を主とする新政府軍と、「奥羽越列藩同盟」を構成することになる旧幕府側の東北諸藩が激しく戦った。たとえば、会津藩攻略の場合、土佐藩の板垣退助たちが新政府軍の陣頭に立ち、秋田方面の戦闘の場合、庄内藩の軍勢の前進をくいとめたのは肥前佐賀藩のアメリカ製スペンサー銃であった。このような新政府軍と戦うため、東北諸藩は新式の洋式ライフル銃をどのように集めたのであろうか。長崎や神戸、横浜といった諸港から地理的に遠いため、新政府側の西日本の諸藩より入手が難しかったことが予想される。

佐賀藩相手に善戦した庄内藩は、蝦夷地の警備を分担していたことから箱館商人の仲介を得ることができ、エドワルト・スネルら外国人商人から銃器を購入していた。1868年にはアメリカ製のシャープス銃700丁、ミニエー銃300丁などを獲得でき、横浜から酒田へひそかに輸送したとされる。なかなか迂遠な、しかし必死の入手方法であった。

東北地方の雄藩であった仙台藩の場合さらに早く、1867年には横浜のアメリカ人貿易商ヴァン・リードからライフル銃(銃種不明)520丁を購入していた。同藩で額兵隊(800人)を後に組織する星恂太郎(じゅんたろう)は、脱藩してリードのもとで働いただけでなく、英国式の銃隊調練も横浜で学んだとされる。リード自身は1859年に来日し、1860年からアメリカの貿易会社のオーガスティン・ハード商会の代理人になった人物であった。

このA・ハード商会は、同時代のアメリカの商社チニー・ブラザーズ社の社内書簡によれば、同業種のなかでも非常に迅速でビジネスライクな特徴をもち、上海や香港を拠点とした中国貿易で大成功していた。ただしハード商会は、通常の委託業務だけでなく、アヘンや米、生糸、その他の貿易でも大規模なビジネスを幅広く展開していたとされる。ゆえに同商会は銃器貿易にも注目し、アメリカ製のスペンサー銃が日本人に最も好ましく思われていると評価したのであろう。一方、同商会は日本で、フランス製のシャスポー銃の販売には苦戦していた。すでに戊辰戦争のさなかであったため、より実戦的な銃が好まれたのであろうか。

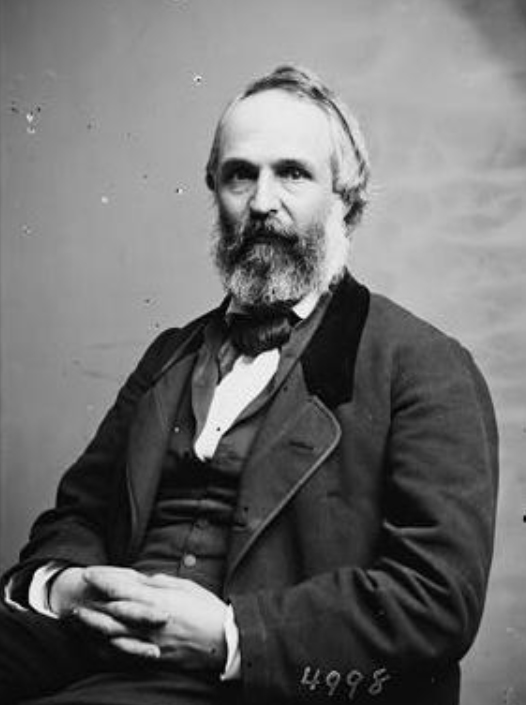

高評価のスペンサー銃を活用できた佐賀藩を含む新政府軍に対し、劣勢となった旧幕府側の「奥羽越列藩同盟」は、対外的な支援を望むようになる。1868年の戊辰戦争の後半で奥羽越列藩同盟は、アメリカ公使ロバート・ヴァン=ファルケンバーグに対し、戊辰戦争をアメリカの南北戦争に例えた。つまり日本でも北部(奥羽越)に「仁義」があり、南部(薩長土肥)は「不仁不義」だと説得したのである。この説得が功を奏したためか、元北軍将校のファルケンバーグは、旧幕府や列藩同盟に同情的な立場をとった。欧米圏にはあった電信もない当時の日本のIT水準を考えれば、驚くべき速さの対外情報収集力であった。

奥羽越列藩同盟が交渉したロバート・ヴァン=ファルケンバーグは、南北戦争において北軍の将校として戦った経験を持つ。

アメリカ議会図書館蔵