非業に倒れた新陰流免許皆伝の剣豪将軍、室町幕府13代【足利義輝】とはどんな人物だったのか⁉

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第36回】

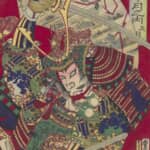

足利義輝(国立国会図書館蔵)

足利義輝(あしかがよしてる)が11歳で足利13代将軍となった時には、すでに将軍家の威信も威光も地に墜ち、戦国時代という時代にあって名前だけの将軍家に成り下がっていた。自らが支配するはずの京都も、細川晴元(ほそかわはるもと)や三好長慶(みよしながよし)による権力争いの場と化していた。義輝以前の将軍たち同様に、義輝も近江坂本など京都近くの畿内各地に都落ちせざるを得ない状況であった。その後の永禄元年(1558)、当時最強であった三好長慶と和睦して、やっとのことで京都に戻れた義輝は、しかし、こうした状況を変えなければ、と様々な手を打とうとした。

たとえば、九州の覇者として台頭していた大友宗麟(おおともそうりん)や越後の龍・上杉謙信、甲斐の虎・武田信玄など地方の有力者に手紙を書き、自らの保全を訴え、接近を図ろうとした。こうした実力者を上洛させて、その力を利用して幕府の実権を取り戻そうとしたのだった。こうした書状を受けて、謙信は2度も上洛しているほどである。

義輝が以前の将軍たちとは異なる点は、誰よりも武技を尊んだことであろう。将軍家といえども、常に死と隣り合わせであることを身を持って知っていた義輝は、自己鍛錬として以上に身を守る術として剣術に力を入れた。義輝の身体は「生来骨骼たくましく力も常人より強かった」とされる。武技のトレーニング向きの筋骨隆々とした体格・体力であったようだ。

義輝は、関東の剣客・塚原卜伝(つかはらぼくでん)が上洛して都にいることを知ると、卜伝を屋敷に招き武技を教わった。その結果、卜伝の新当流の奥義を伝授されている。さらに、新陰流を開いた上泉伊勢守(後に武藏守)信綱からも、その秘技・奥義を得ている。信綱が上州から上洛すると、義輝はすぐに「花の御所」と呼ばれていた二条の新御所に招いた。信綱は、義輝の上覧に供したが、その時に信綱の相手(打太刀)を務めたのは、後に体捨(たいしゃ)流の祖となる九州・人吉、相良家の臣・丸目蔵人佐であった。こうして義輝は、新陰流も自らの武技に加えた。

また、剣術ばかりでなく弓や兵法も、当代随一といわれる武芸者から学んでいる。義輝を「剣豪将軍」と呼ぶ向きもあるが、まさにその呼び名通りの剣豪将軍であった。

義輝のこうした武技への傾斜は、将軍家を意のままに操りたい、と考える三好一族や松永久秀にとっては面倒な人物と映った。特に久秀はこうした義輝を排して、意のままになる義輝の従弟・足利義栄(よしひで)を担ぎ出そうと考えた。永禄7年(1564)5月19日、久秀と長慶亡き後の三好一族が結束して義輝暗殺を謀った。清水詣でと称して大軍を京都に集めた久秀らは、「花の御所」にいる義輝を襲った。夜討ちの瞬間、義輝は気付いたが、御所にいる警固は30人ほど。すぐに鎧を身に着けた義輝は、十数振の名刀を畳に突き刺し、襲い来る敵兵を次々に薙ぎ倒していった。敵を斬り過ぎて刀が使い物にならなくなると、義輝は次々に畳に突き刺してあった刀を手にしては斬った。返り血の血しぶきを浴びて義輝は鬼になった。やがて疲れ果てたところを、薙刀で足を斬られて転び、障子を被された上から槍の滅多突きにされて果てた。剣豪将軍・義輝。享年30であった。