女好きの酒飲みだった愚将軍⁉平穏な社会を築いた「守成の人」!?評価が分かれる9代将軍・徳川家重とは⁉

今月の歴史人 Part.3

15代いる徳川将軍。家光や綱吉など、その偉業から有名な人物もいれば、あまり知られていない将軍もいる。ここでは9代家重にスポットを当て、彼の人生を紹介していく。

■大の女好きで酒飲み

紀伊徳川家屋敷跡

現・紀尾井町に残る屋敷跡。家重は江戸の和歌山藩邸で生まれた。父である吉宗が将軍に就任するとともに江戸城に移り住んだ。敷地内には屋敷の石組遺構が一部残されている。

9代将軍家重は、正徳元年(1711)12月に依然、紀州藩主であった吉宗とお須磨の方(深徳院)との間に生まれた。長じると、父は8代将軍になっており、家重も、いつかは、と考えることもあったであろう。

そのような家重に、吉宗も儒学者の室鳩巣(むろきゅうそう)を付けたり、武芸の指導も一流の指導者を付けるなり、英才教育を施すこともあった。政治の実際の場をみるようにと、吹上の庭での三奉行訴訟裁断の様子を見学させたり、鷹狩に同行させることもあった。家重は草木の花を愛し、盆栽も愛した。

家重は、温厚な性格であり、家臣思いの人物であったが、生涯、言語に不自由があった。そのためか、特に将軍就任前は、大奥にいることが多かったともいわれ、また、心から信頼できるものも少なかった。長じて、酒色に没頭することもあったという。

享保16年(1731)、伏見宮邦長親王の姫、比宮培子(證明院)と婚姻し、延享2年(1745)、父吉宗の隠退に伴い家督を譲られ、11月2日将軍宣下を受け、9代将軍となる。ただし、家重の将軍就任をめぐっては多くの風説がある。例えば次のようなものである。

吉宗には男児が4人おり、長男・家重、次男・宗武(むねたけ)、3男は早世、4男が宗尹(むねただ)である。宗武は江戸城田安御門に、宗尹は一橋御門にそれぞれ屋敷を拝領し、田安家、一橋家を名乗り、将軍家族として遇され、徳川を名乗ることを許された。のちに、家重の次男、重好(しげよし)が清水御門に屋敷を拝領し、同様な待遇を得る。これが、御三卿である。将軍に男子がいなければ、この三家から将軍を選ぶ措置であった。

ところで、家重将軍宣下の前の10月9日に吉宗政権の実力者である老中・松平乗邑が理由不明のまま罷免となった。それは、優秀英邁であった宗武を将軍の座につけようとしたことにあったとされる。一説には、乗邑は、吉宗自身が家重の将軍としての資質に心配していることを汲んで計画したともいい、ある一説には乗邑自身が権力を握り続けるため朝廷を利用して画策したともいわれる。権力者乗邑の突然の解任が様々な風聞を生んだ格好であるが、結果として吉宗は長男相続という徳川家の祖法を変えることに躊躇し家重の将軍継承を決定した。

吉宗が寛延4年(1751)6月に没後、老中・松平武元(まつだいらたけちか)らと側用人・大岡忠光(おおおかただみつ)と協調し幕政は運営された。家重は表に出て政治を行うことは少なかったようである。ただし、次のようなこともあった。この時期は備後福山、筑後久留米、美濃郡上八幡、信州上田の各藩で大規模な一揆が起こった。特に郡上八幡の大名、金森頼錦は、幕府の奏者番に就任したため、その支出を農民に転嫁し、もっとも過酷な年貢徴収法である有毛検見法を採用したことに、農民が反発したのが一揆の要因であった。最終的に、農民は江戸城の目安箱に箱訴し、家重がこれを謁見。幕府要人の関与などを疑ったため、評定所で審理をすることとなり、結果、多数の農民の処刑もあった一方で、藩主頼錦は改易、老中、若年寄、大目付、勘定奉行などまでが関与していたことが明らかになり、彼らも改易などの厳しい処罰を受けた。

家重は宝暦11年(1761)6月に没し、増上寺に葬られる。『徳川実紀』では、家重の評価として、言葉は少ないが、万機の事を、よく幕閣に任せたため、治世の16年は吉宗の延長とはいえ、平穏な社会が続いたとする。つまり、吉宗政権をよく引き継いだ、守成の人として評価している。

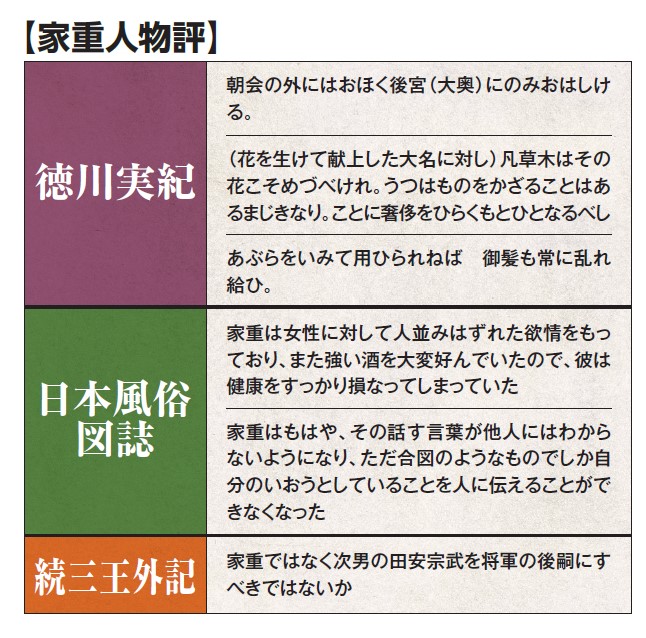

家重の人物評

監修・文/種村威史