松平定信 VS 一橋治済の苛烈な将軍後継者バトル! 2人が属した「御三卿」とは何か?

今月の歴史人 Part.1

大河ドラマ『どうする家康』やNHKドラマ『大奥』で脚光を浴びている徳川の世。約260年という長期政権が実現した背景には、将軍を支える立場にあった御三家や御三卿の存在があった。しかし、その裏では熾烈な将軍継嗣問題が……。今回は徳川吉宗が創設した「御三卿」の意義と実態を紐解いていこう。

■9代将軍は誰だ!? 吉宗を悩ませた後継者問題

御三卿の江戸屋敷はいずれも江戸城内にあり、それぞれ近くにあった門の名称が家名の由来となった。

『御曲輪内大名小路絵図』/東京都立中央図書館蔵

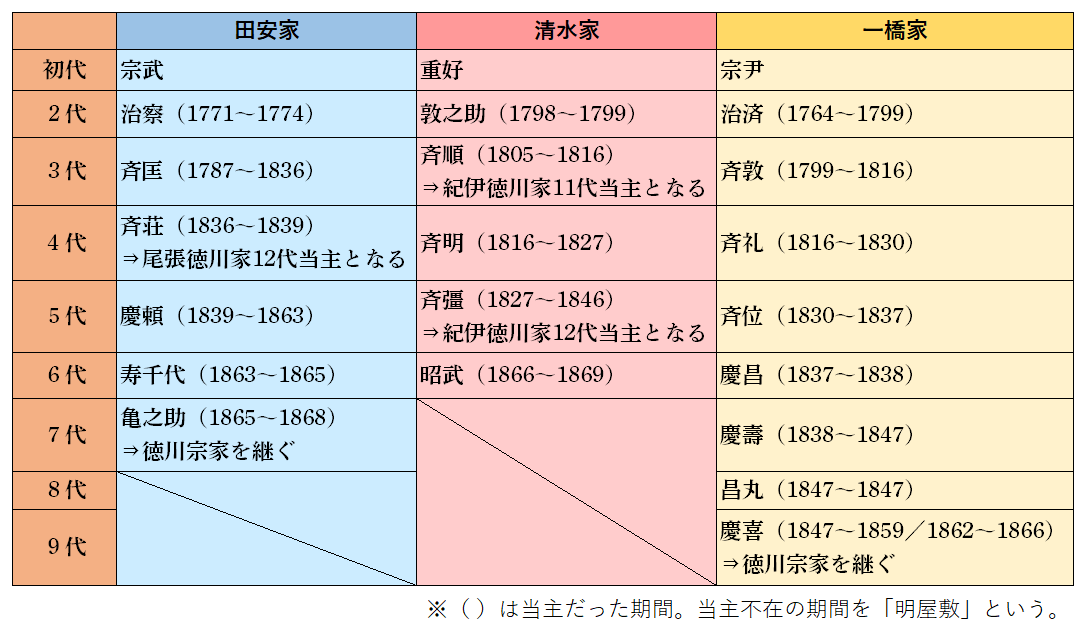

8代将軍・徳川吉宗は、将軍家を安定させるために独自に「御三卿」をつくった。田安家、一橋家、清水家の三家だ。そこには将軍家の身内でありながら、その上吉宗の血統を維持するという考え方があった。

吉宗の子は、三男こそ早世したものの、長男の家重(いえしげ)をはじめ、次男宗武(むねたけ)、四男宗尹(むねただ)がいた。家重は生まれつき虚弱体質で、おまけに話す言葉が不明瞭で聞きとりにくい。吉宗は後継者をどうするかで悩んでいた。老中のなかには「聡明な宗武を将軍後継者に」という者もいたほどだった。

しかし、当時の考え方では家督相続に能力は関係なく、血筋が優先され、長幼の序が重んじられていた。もし、嫡子を廃し、次男や三男を継嗣に立てると悪例とされ、天下の人心に大きな影響を与えると考えられていたのだ。

■苦悩の果てに吉宗が決断した御三卿創設

結局吉宗は家重を継嗣とし、享保10年(1725)、西の丸へ移した。家重を次期将軍にすると明らかにしたわけである。それと同時に宗武と宗尹を分家させることにした。

享保16年(1731)、宗武を元服させ、翌年、江戸城田安門内に屋敷を与え、田安家をつくらせた。家名は門の名にちなむ。ただし田安家は大名家ではなく、あくまでも「将軍家の身内」という扱いだった。そのため、家臣は幕臣が派遣されて務めた。宗武が自ら雇うことを許されたのは下級の武士だけである。

吉宗はその後、寛保元年(1741)、21歳の宗尹に、江戸城一橋門内に屋敷を与えて一橋家を開かせた。所領は10万石である。

安永8年(1779)、10代将軍家治の長男家基(いえもと)が急死し、突如、継嗣問題が起きた。継嗣候補は田安家、一橋家、清水家の御三卿から出すことになった。しかし、田安家の2代当主・治察(はるあき)はすでに病死していた。また、松平定信をはじめ他の子は他家の養子になっており、後継者がいない。

そこで将軍家の養子は一橋家からということになった。一橋治済の嫡男豊千代(後の11代将軍家斉)である。当初、賭料は3万俵だったが、延享3年(1746)には10万石に引き上げられた。

残る御三卿である清水家は、吉宗の没後、宝暦8年(1758)に成立した。9代将軍家重が、吉宗による田安家、一橋家創設の意図をくみとり、次男重好(しげよし)が15歳の時に江戸城清水門内に屋敷を与え、分家させたのだ。

将軍継嗣問題においては、すでに尾張・紀伊・水戸の御三家があったものの、将軍との関係がうまくいっていなかった。そこで吉宗は、より身近な分家を新たにつくり、将軍家を安定させようと考えた。これが御三卿をつくろうとした動機だった。

10代将軍こそ家重の長男家治が継いだものの、その後、11代将軍は一橋治済(吉宗の孫)の長男家斉、12代将軍は家斉の長男家慶(いえよし)が就く。さらに13代将軍は家慶の四男家定(いえさだ)、14代将軍は紀伊藩主斉順(家斉の七男)の長男家茂(いえもち)、15代将軍は一橋慶喜(水戸藩主斉昭の七男)となる。つまり、最終的には吉宗の血筋が14代まで続いたわけだ。

監修・文/中江克己