日本史上もっとも有名な陰陽師「安倍晴明」は史実ではどんな人物だったのだろうか?

鬼と呪術の日本史

日本史上もっとも知られる陰陽師として有名な安倍晴明。史実ではどのような人生歩み、どのような人物だったのだろうか?

■呪詛返しはするが呪詛は決してしない

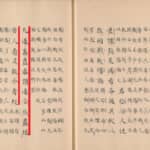

晴明神社に立つ安倍晴明像

平安時代の陰陽師(おんみょうじ)。出生地については摂津(せっつ)、大和、近江(おうみ)、讃岐(さぬき)、常陸(ひたち)など諸説あり、出自についても諸説あるが、どれが有力とも言えず、名前の読み方も「せいめい」でよいのか、「はるあき」「はるあきら」「はれあきら」なのか明らかでない。

室町時代には人間の男性と女狐とのハーフとする説話も生まれ、平安時代に成立した『大鏡(おおかがみ)』や『古事談(こじだん)』『今昔物語』『宇治拾遺(うじしゅうい)物語』などの説話集によれば、晴明は「識神(しきがみ/式神)」の扱いに長けていた。式神とは和紙や木の葉を呪符(じゅふ)代わりに召喚された鬼神で、普通の人間の目には見えない。晴明はこれら式神に屋敷内の雑用から気になる場所の様子見までやらせ、使い勝手のよい従者として利用したという。

説話であるからその内容を史実と受け取ることはできないが、脚色や完全な創作までありながら、晴明は呪詛(じゅそ)返しをすることはあっても、誰かを呪詛あるいは式神を使って害した例は見当たらない。正規の陰陽師として超えてはならない一線を守っていたとされている。いくら説話であっても、肯定的に捉えられている人物に、公然と違法行為をさせるわけにはいかなかったのだろう。

京都・一条戻橋にある晴明神社

安倍晴明の没後2年後(1007年)に晴明の偉業を讃えた一条天皇の命により創建。応仁の乱をはじめ、度重なる戦火に晒され荒廃したが、幕末以降に整備されて今に至る。毎年9月には晴明祭が行われる。

実際の晴明も勤務態度は真面目で、陰陽師としての実力も広く認められていた。具体的な例を挙げれば、摂関政治の礎を築いた藤原道長(ふじわらのみちなが)の『御堂関白記(みどうかんぱくき)』1005年2月10日条に次のような記述が見える。

「戌の刻、東三条への引っ越し当日、新しい屋敷の西門で晴明を待った。約束の時間まで間があったため、晴明はまだ到着していない。従者を使わして督促したところ、晴明が約束の時間内に到着したので、新宅作法をしてもらった」

ここにある「新宅作法」は引っ越しに伴う儀礼で、陰陽師の主催のもと、19時〜21時の間に水を携えた童女と火を携えた童女を先頭、次に引かれた黄牛という順で西門から敷地内へ入り、様々な呪術を含む一連の煩瑣(はんさ)な儀礼を行うのが当時の貴族の倣いだった。宅神(屋敷の神)と土公神(どくじん/土地神)を鎮めるためで、黄牛が用いられるのは、土に対応する色は黄という、五行説の表れである。

晴明と藤原道長に関しては、蘆屋(あしや)や道満(どうまん)が仕掛けた呪詛に道長の愛犬が気づき、急遽呼び出された晴明は証拠の品を確保。道満の逮捕にも力を貸し、道長を危機から救ったとする話が伝えられているが、これも説話の類で、史実では確認できない。

ただし、引っ越しに際して晴明を指名しているくらいだから、数いる陰陽師のなかで晴明をもっとも頼りにしていたことは間違いなさそうだ。

監修・文 島崎晋

安倍晴明Fudo-Rieki-Engi_01-150x150.jpg)

大江広元定跡の史跡碑。フォトライブラリーl-99953882794-150x150.jpg)