清正と正則と利家 ─豊臣秀吉を支え、ともに名古屋から飛躍した仲間たち─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑤

■加藤清正と名古屋城

築城名人・清正。家康の命を受け、名古屋城築城に大きな貢献を果たす。

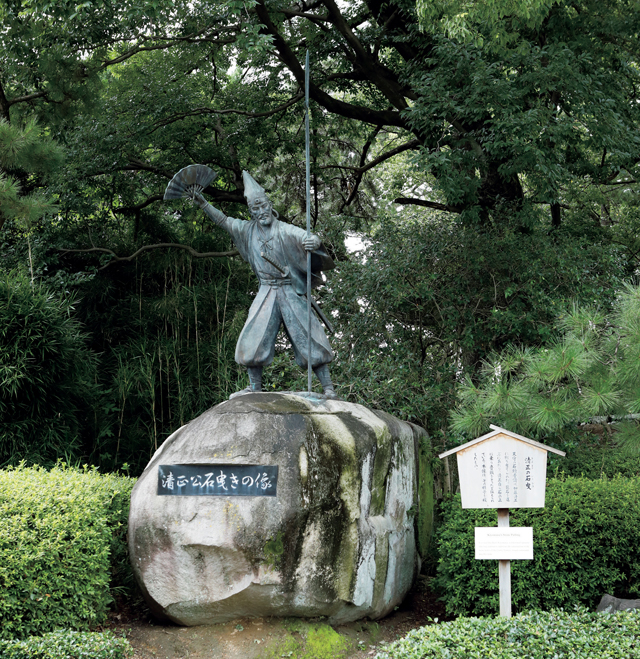

清正公石曳き像築城の際、巨石を運ぶにあたり、清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられている。

家康による大事業に清正は貢献

天下に轟く巨城・名古屋城築城

慶長15年(1610)、徳川家康は、那古野城の故地に、9男・義直の居城として名古屋城の築城を始めた。

もちろんこれは、大坂城にいる豊臣秀頼を牽制するためでもある。家康は、この築城を天下普請で行った。天下普請とは、諸大名を動員した築城工事を指す。これは、諸大名の財力を減らすだけでなく、主従関係を明確にする目的があった。名古屋城築城にあたっては、清正をはじめとする多くの西国大名が動員された。

清正は、織田信秀の菩提寺として知られる万松寺を宿所として、工事を差配した。すでに熊本城を築いていた清正は、築城名人としても知られていたのであろう。清正は、最も難度の高い天守台石垣を任された。

「加藤肥後守内小代下総」の刻印名古屋城大天守石垣の東北隅北面に残る、清正の刻印。清正は、主に天守台の建築を担当した。

清正は、天守台を支える隅石には特に巨石を選んで運ばせたらしい。『続撰清正記』によると、清正は巨石を熱田の宮から名古屋まで運ぶ際、6000人に曳かせると、毛氈(もうせん)で包んだ石の上に片鎌の槍を立てて乗り、木遣歌(きやりうた)を歌ったという。そして、見物する人々をあてこんで商人が行商をしていると、清正はそれを買い取り、見物人に振舞った。このため、清正が女性を集めて歌舞伎興行をしたとの噂まで流れたと伝わる。

那古野城の近くで育った清正としては、故郷への恩返しのつもりだったのかもしれない。こうした清正の記憶は、名古屋の地で忘れられることがなかった。武将としての清正の人気は現在でも高く、市内には3体もの清正像が建てられている。

<名古屋に残る歴史スポット>

■清正が戦勝祈願した「八幡社」

社伝によると、加藤清正が出陣する時、武運長久を祈願したと伝わる社。

名古屋市中村区中村町字高畑52

写真/大田政行

■名古屋城を背負う「清正像」

甲冑姿で名古屋のシンボルとして名古屋城正門近くにある名古屋能楽堂前に鎮座。

名古屋市中区三の丸1-1-1

■利家の想い入れがある尾張四観音の「荒子観音」

利家が再建した多宝塔は名古屋市内に現存する最古の木造建築物。本堂も利家が再建。

名古屋市中川区荒子町宮窓138

■信長・清正ともにゆかりある「桜天神社」

信長の父・信秀の菩提寺・万松寺のあとに立つ。名古屋城築城時の清正の活動拠点だった。

名古屋市中区錦2-4-6

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」