豊臣秀吉が生まれ育った名古屋 ─史上最大の出世人が愛した地─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅④

■放浪、仕官、帰省、そして生涯の恩人・信長との出会い

父の弥右衛門は、天文12年(1543)、戦場で受けた傷がもとで亡くなった。秀吉7歳のときのことである。このため、母の大政所(おおまんどころ)は、信長の父・織田信秀(のぶひで)の同朋衆・筑阿弥(ちくあみ)と再婚したが、秀吉は、継父の筑阿弥にはなじめなかったらしい。『太閤素性記』によると、8歳で尾張の光明寺に入れられたものの追い出され、天文20年、清須の城下で木綿針を仕入れて針を売りながら東海道を東に向かったという。秀吉15歳のときのことだった。

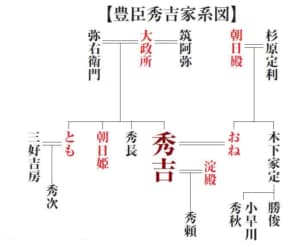

秀吉の出自について、確かなことはわかっていない。史料により、弥右衛門の子であったり、筑阿弥の子であったり、または父母の名は不明とするものがある。

このころ尾張では、清洲城の守護代・織田信友(のぶとも)と那古野(なごや)城の織田信長が覇を競っており、しかも、信長は「うつけ」の評判が高かった。これに対し、駿河の今川義元は〝海道一の弓取〟として名をはせており、武家奉公をするのであれば、今川氏に仕えたほうが、有利だと考えたものらしい。遠江に入った秀吉は、頭陀寺(ずだじ)城主・松下之綱(まつしたゆきつな)に仕えることとなった。松下之綱は、今川氏に従う国衆のひとりである。松下氏に仕えた秀吉は、めきめきと頭角をあらわすものの、同僚から妬まれて嫌がらせをされるようになってしまったという。これを見かねた主君の松下之綱によって、秀吉は銭を与えられ故郷の尾張中村に帰されたのである。

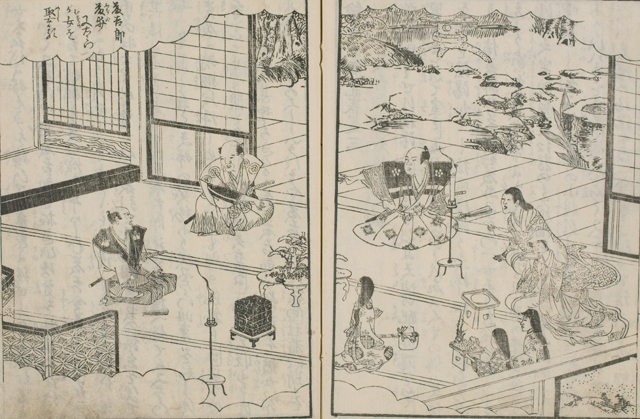

秀吉とおねの祝言当時としては珍しく恋愛結婚であったとされる。おねは秀吉の主君に気を使い、部下たちの面倒をよく見る良妻であった。

『絵本太閤記』国文学研究資料館蔵

故郷に戻った18歳の秀吉は、天文23年、21歳の若き織田信長に仕官することになった。『太閤素性記』によれば、秀吉を信長に推薦したのは、小者頭(こものがしら)の一若(いちわか)・がんまくの2人である。小者は小人とも呼ばれ、武士の雑用を担った。主君の身の回りの世話をする中間よりも身分は低く、武家奉公人のなかでは最下層といってよい。その小者を束ねる小者頭の下に入ったのだから、秀吉は、最底辺から信長に仕えたのである。このころの信長にとって、秀吉は小者の1人にすぎなかった。信長としては、秀吉に何かを期待していたわけではなかったろう。信長が秀吉に目をかけるようになったのは、秀吉が信長の外出する時に草履を揃える「草履(ぞうり)取り」をしていたとき、冷えた草履を懐に入れて温めておいたことによるというように考えられている。ただし、これはなにぶんにも『絵本太閤記(えほんたいこうき)』に書かれる逸話なので、史実とは断言できない。ただ、小者として機転をきかせた対応をしていたのは確かであろう。

信長に仕官秀吉が草履取りであった様子が描かれている。あまりにも有名な「懐で草履を温めた」という逸話はこの頃の出来事。創作であったにしろ、秀吉の機転のよさが伝わる話である。

『絵本太閤記』国文学研究資料館蔵