豊臣秀吉の出自は謎だらけ⁉ 農民の子?武士の子?はたまた天皇の御落胤? 『太閤記』が作り上げた虚像と家系の謎【戦国武将のルーツをたどる】

戦国武将のルーツを辿る【第7回】

日本での「武士の起こり」は、遠く平安時代の「源氏」と「平家」に始まるという。「源平」がこれに当たるが、戦国時代の武将たちもこぞって自らの出自を「源平」に求めた形跡はある。だが、そのほとんどが明確なルーツはないままに「源平」を名乗ろうとした。由緒のあるか確たる氏素性を持った戦国大名は数えるほどしかいない。そうした戦国武将・大名家も、自分の家のルーツを主張した。絵空事も多いが、そうした主張に耳を貸してみたい。今回は天下人・豊臣秀吉の出自についてたどる。

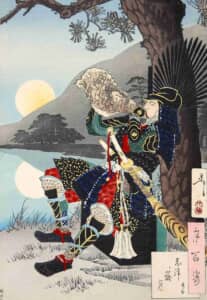

『月百姿 志津か嶽月 秀吉』東京都立中央図書館蔵

元来「豊臣」などという苗字はなかった。秀吉が「天下人」になるに至って創作された名字である。『信長記』を書いた小瀬甫庵(おぜほあん)は秀吉の伝記である『太閤記』も書いている。その中に書かれている秀吉像も虚像であり、謎の多い存在とされている。秀吉自身が、明智光秀を討伐した後に書かせた『惟任退治記』(これとうたいじき)においてさえ「(秀吉の)出自、元(もと)、之(これ)、貴に非(あら)ず」と書いているほどである。後に書かれた『絵本太閤記』などは、顔が猿に似ていたから「猿ノ介」などと書かれていて、これが「秀吉は猿に似ていた」という刷り込みにつながり、現在でも秀吉を「猿面」と思う人は多いし、小説などにも信長が秀吉を「サル、猿」と呼んだ、と書かれることが多い。しかし、実際には「禿げネズミ」と呼ばれていたという記述(信長が秀吉の妻・おねに宛てた手紙など)もあり、実際にも「猿」ではなかったらしい。

その素姓については、秀吉に仕えた軍師・竹中半兵衛の息子・竹中重門(しげかど)が書いた『豊鑑』では、秀吉の父母の名前は不明、となっている。だが、江戸時代に入ってから旗本・土屋知貞によって書かれた『太閤素姓記』では、秀吉は天文6年(1537)元旦に生まれ、父は織田家足軽の「木下弥右衛門」で、母は「なか(後の大政所)」とされ、弥左衛門が死亡した後に母親のなかが、竹阿弥と再婚したと書く。

弥右衛門は信長の父・信秀に鉄砲足軽の1人として仕えたが、戦場で受けた傷がもとで不自由な身体となり、尾張国愛知郡中々村に引き籠もった。その後に秀吉が生まれたのだという。母・なかは一説には美濃の刀鍛冶の娘ともいうが確かな資料はない。『素姓記』は、尾張国愛知郡御器所村に生まれたとする。

2人の間に生まれた息子は、幼名を「日吉丸」と名付けられたという。申年の元旦生まれという祝賀に生まれたことなどを結び付けて、英雄誕生の伝説が生まれたのであろう。そこで「日吉丸」などという明るく英雄に相応しい幼名を『太閤記』などの作者が考え上げたらしい。

さらには、秀吉の出生について、下級農民などではなく中級・高級農民の子だとか、天皇の御落胤説まであるなど多岐に渡る。父親の弥右衛門についても「木下」という苗字を持っていたように記されてきたが、実は弥右衛門自体に苗字がなかったともいわれる。秀吉自身も信長に問われて「苗字はありません」と答えている。信長から「ならば、今日より木下と名乗れ」と言われたともいう。その場所が大きな木の下だったから、というオチまで付く。

実は秀吉の「木下」姓は、正室・おねと結婚した後に、おねの父・杉原定利が木下家に婿入りして「木下」姓を名乗っていたことから、秀吉もおねの父にあやかって「木下」姓を名乗るようになったのである。つまり、妻・おね側の姓を貰った形である。その後、織田家で出世していく過程で「羽柴」を名乗ったのは、先輩武将である丹羽長秀・柴田勝家から姓を1字ずつ貰ったのである。

いずれにしても、立身出世を生きた秀吉は1代で天下人に上り詰めた。出自など関係のない出世街道であった。それだけに、様々な説が在世中から語られたのであろう。そして、豊臣家は実質的には秀吉一代で終わったのである。

KEYWORDS:

過去記事

-

信濃の土豪から智謀と策略で戦国を勝ち残り明治維新まで生き残った家系「真田家」の歴史とは⁉─策士・真田昌幸、猛将・真田幸村など─【戦国武将のルーツをたどる】

-

戦国随一の軍師・黒田官兵衛のルーツは宇多源氏の末裔⁉ 平安時代の宇多天皇に始まる宇多源氏の子孫として継がれた「黒田家」【戦国武将のルーツをたどる】

-

【戦国武将のルーツをたどる】覇王・織田信長を輩出!主家から勢力を奪い日本史に大きな影響を与えるほどの家柄となった、下級豪族がルーツの「織田家」

-

【戦国武将のルーツをたどる】独眼竜・伊達政宗を生んだ奥羽の覇者「伊達家」は政宗以前から猛将が継承し、東北で勢力を伸ばし続けていた!?

-

“女城主”井伊直虎や“井伊の赤鬼”井伊直政を生んだ【井伊家】の始祖は御手洗井戸から生まれた赤ん坊⁉ 徳川の世を支える名家へとなる[戦国武将のルーツをたどる]