伝統を学んだ高僧が打ち立てた鎌倉時代に現れた新しい仏教「鎌倉新仏教」が生まれた理由─浄土宗・浄土真宗・時宗・日蓮宗・臨済宗・曹洞宗─

日本の仏教13宗派 基本の『き』#02

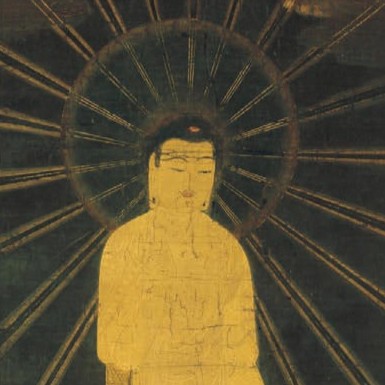

阿弥陀如来

極楽浄土の教主であり、無限の光と寿命をもつ仏様。あらゆる人々を苦しみから救い、極楽浄土へ導いてくれるとされる。(東京国立博物館蔵/出典:Colbase)

■悲観論から生まれた新宗派「自力」から「他力」へ

平安時代末期から鎌倉時代にかけて、日本社会は大きな変革期を迎えていた。この時代は合戦や自然災害、流行病、食糧不足などが相次ぎ、生きることに不安が覚える人々が世にあふれていたのである。

人々の苦しみが高まるにつれ、仏教界も大きな変化を迫られた。そこで誕生したのが「鎌倉新仏教」と呼ばれる一群の宗派だ。これらは、武士から庶民に至る幅広い層に受け入れられ、日本仏教史に革新をもたらしたのである。

平安時代の仏教は「鎮護国家」の思想のもと、主に貴族社会で栄えた。しかし時代が下るにつれ、寺院は政治的・経済的に巨大な力を持つようになり、権力者との結びつきを深めていく。その結果、本来の宗教的使命から離れ、世俗的な利益を追求する姿勢が目立つようになった。なかには僧兵を抱えて武力闘争に関わる寺院も現れ、仏教界の堕落が指摘されるほどであった。つまり、既存の仏教は社会の混乱や民衆の苦悩に応える力を失いつつあったのである。

当時の社会に深く浸透していたのは「末法思想」という考え方だった。これは仏法が衰え、世が乱れるという悲観論である。末法の時代では、個人の力量による悟り(自力)は望みが薄いとされ、仏・菩薩の救済力に頼る信仰(他力)への転換が進んだ。なかでも、阿弥陀仏の慈悲にすがり、来世で浄土に生まれ変われるとする信仰・信心は、貴賤を問わず多くの人々に受け入れられ、この時代の心の拠りどころとして機能した。

鎌倉時代に入ると、日本の政治構造が大きく変わる。それまでの貴族中心の雅やかな政治から、武士が実権を握る実力本位の社会へと転換した。貴族に比べ、武士階層は素朴で実直な気質を持っており、複雑で形式的な旧来の仏教より、分かりやすく実践しやすい教えを求めた。

もちろん、従来の仏教の寺院勢力は、鎌倉時代に入ってからも政治権力者から厚い尊崇を受け、仏教界の主流であり続けた。しかし、武士や民衆といった新しい社会の担い手たちに向けた、より親しみやすい仏の教えが求められるようになったのである。

このような社会情勢を背景に、旧来の仏教に限界を感じ、新たな救いの道を模索する高僧たちが次々に現れた。彼らの多くは天台宗の総本山である比叡山延暦寺などで従来の仏教を深く学んだ経験を持つ。つまり、伝統仏教(旧仏教・顕け ん密み つ仏教とも呼ばれる)を熟知していたからこそ、その問題点を鋭く見抜き、時代に適した新しい教えを打ち立てることができたのである。

彼らは既存の仏教のあり方を批判し、末法の世に生きる人々を救うための革新的な教えを説くなかで、新しい宗派を開いた。これが後に「鎌倉新仏教」と総称される6つの宗派である。

これらの開祖たちは、それぞれ独自の思想と実践方法を掲げた教えを説いている。その教えは、大きく3つの系統に分けることができる。念仏を称える「念仏系」、題目を唱える「題目系」、座禅を組む「座禅系」である。

鎌倉新仏教の誕生は、平安末期の社会不安と仏教界の形式化や堕落、そして鎌倉時代における政治・社会構造の根本的変革という、複合的な背景から生まれた、いわば歴史の必然だった。

比叡山などで伝統の仏教を深く学んだ高僧たちが、時代と人々のニーズに応える形で、従来の枠組みにとらわれない分かりやすく実践しやすい新たな教えを打ち立てたといえる。これらの革新的な仏教は、武士から庶民に至るまで幅広い層の支持を獲得し、鎌倉時代の仏教界に新たな活力をもたらした。そして今日に至るまで、日本仏教の重要な柱として多くの人々の心の支えとなり続けている。

監修/釈徹宗 文/小野雅彦