世界の歴史から考える「移民と宗教問題」 移民の信仰に対する差別と配慮

世界の中の日本人・海外の反応

日本でも在日外国人に関するニュースが連日報道されている。宗教観の違いや信仰の違いによってトラブルが生まれるのは、何も今に始まったことではない。今回は世界各国の歴史から、移民とその信仰に対する差別と配慮の実例をみていこう。

■常に背中合わせの関係にある移民と宗教問題

移民問題では目下の治安やマナー違反ばかりが報道され、宗教や宗教観の違いによる文化摩擦にまで踏み込んだ言及がなされることは少ない。これには日本人が宗教に厳格でなく、仏教や神道を習俗と受け止めてきたことが関係するのだろう。今後、インドネシアやマレーシアから日本へ移住または長期滞在する人が増えれば、イスラーム教徒用の土葬墓地を巡る問題を国会レベルで本格的に議論する必要が生じると思うのだが。

世界を見渡せば、移民と宗教問題は常に背中合わせの関係にある。その中にあって例外的存在なのがアメリカ合衆国である。イングランドからの初期の移民のうち約半分は、移住の動機が本国の宗教政策に対する不満にあったため、さまざまなタイプのプロテスタントが新天地を目指した。

連邦政府や州政府が特定の宗派や教派・教会を国教とすれば、深刻な対立が生じるは必定。最悪の場合、内戦に発展しかねないため、大統領の就任式や国会の証人喚問における宣誓に聖書を用い、プロテスタント改革派の教えを暗黙の共通認識としながら、憲法の上では国教を持たない変則的な政教分離が続けられている。

19世紀になってからはドイツや北欧から同じくプロテスタントのルター派、アイルランドやイタリアからカトリックの移民が殺到するが、先住のプロテスタントがカトリックを敵視すること甚だしく、20世紀前半まで、教皇を大悪魔呼ばわりする論調が世論の大勢を占めた。

ラテンアメリカも移民国家ばかりだが、こちらではイベリア半島からの征服者としての移住が多く、初期の移住者はカトリックに限られ、先住民を文明化の美名のもとカトリック化する政策が強硬に進められた。反乱が起きても、軍事力の差が桁違いであることから、大半がすぐさま鎮圧され、宗教に起因する大問題が発生することは極めて稀だった。

これとは対照的に、深刻な問題と化しているのは中東やアジアから白人社会への移民である。近代以前のヨーロッパではユダヤ人に対する差別が根強く、進んでキリスト教への改宗や居住地への同化を試みる者たちがいた反面、あくまでそれらを拒み、安息日(土曜日の労働禁止)や細かな食事規定など、独特な戒律を順守する者も少なからず、ゲットーと称されるユダヤ人強制隔離居住区域が設けられた地域も多かった。

20世紀後半以降、ヨーロッパにおける差別のメイン対象はユダヤ人からイスラーム教徒へと変わる。ヨーロッパでは脱宗教化が進む一方だったから、信仰と日常生活を不可分とするイスラーム教徒はよけい悪目立ちした。

アルジェリア出身者のように、フランスからの独立戦争(1954~1962年)時にフランス側に加担し、祖国を捨てる覚悟で移住した第一世代には信仰を絶対視しない世俗的な人びとが多かったが、貧困と差別に苛まれる状況が続いたことで、第2・第3世代には自己のアイデンティティーを追求するうち、イスラーム教への回帰に走る者が多く現われた。移住の動機は違っても、他の中東出身者の家庭でも似たような傾向が見られ、トルコ出身者の場合、ヨーロッパ連合(EU)への加入が遠のいて以降、その傾向が一気に加速した。

異郷へ移住しても信仰を保持する点はインド出身者も同じで、早くから海洋進出をしていた南インドのドラヴィダ系民族を例外として、その他のヒンドゥー教徒はヨーロッパ人がカーストと命名した4つの階級と不可触賤民(被差別民)からなるヴァルナ制度と地域・職業の違いなどからなる数千ものジャーティーの別が大きな足かせとなり、進んで海外進出する者は稀だった。自分より下のヴァルナ、ジャーティーの作った料理を食べれば穢れが生じ、元の共同体への復帰を認めてもらうのに、多大な出費と面倒な儀礼が必須だったからである。

このせいでヒンドゥー教徒の海外進出が大きく遅れたのとは対照的に、北西部のパンジャーブ州を本拠地とするシク教徒はイギリス植民地当局から優遇され、東南アジアや香港、上海の租界などに軍人や警察官として派遣された。イギリスがアジア植民地の大半を失ってからはイギリス本土への移住を許された者も多く、イギリスではそれまでのシク教徒の貢献に鑑み、ひげと頭髪を生涯切らない彼らの戒律を尊重して、軍事作戦やオートバイに乗車する際、シク教徒男性必須のターバンで十分代用できるとしてヘルメット着用義務を免除するなど、特別な配慮を示している。

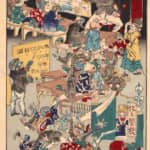

イメージ/イラストAC