負けず嫌いが身を滅ぼした豪傑型武将【佐々成政】とは⁉

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第29回】

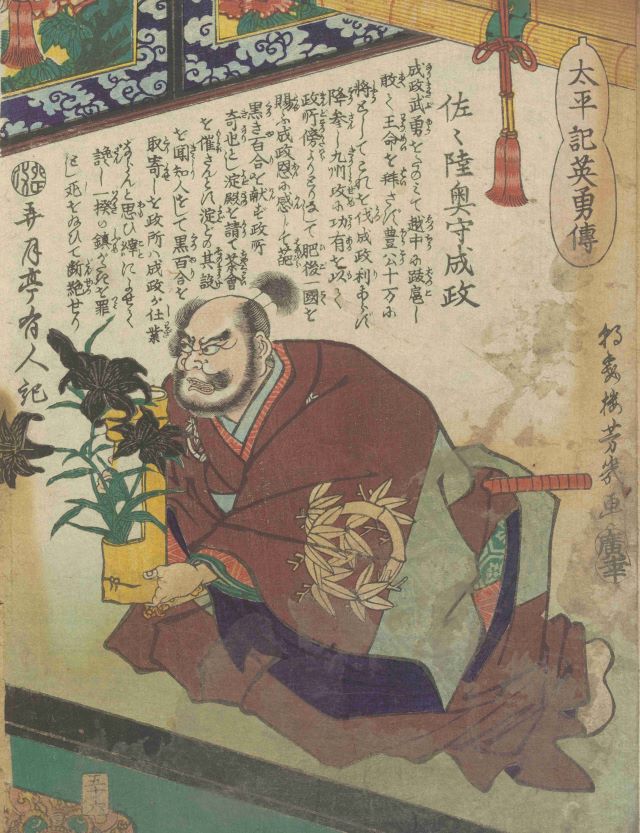

佐々成政(東京都立中央図書館蔵)

佐々成政(さっさなりまさ)は、源頼朝に仕えた有名な武将・佐々木盛綱(ささきもりつな)を祖先に持っていた。それ故に誇りも高く、成政自身も祖先・盛綱に負けまいと武功一筋に生きた。織田家代々の家臣として仕えた佐々成宗(なりむね)の3男として天文4年(1535)に尾張春日井郡・比良城(ひらじょう)で誕生した(20年も離れた1516年誕生説もある)。

織田信長に仕えた成政は、母衣武者隊の隊長に選ばれた。母衣武者とは、戦場で縦横無尽に走り回り、本陣にいる大将(この場合は信長)と合戦の最前線との連絡役を担う役割で、成政は、信長から直接隊長に指名されるほどの豪の者であった。その期待以上の動きを見せる成政は、母衣武者の役割にプラスして、常に先陣を切っての果敢な武者ぶりも見せた。それだけに信長に信頼も厚かった。

しかし、成政の生まれ持った性格は戦場においては迅速・果敢で武功に繋がったが、平治には強引で我の強さが表面化するというマイナス面に働くこともあった。信長はその成政の欠点を指摘して「我の強さを直せ」とたしなめることも多々あったという。我の強さは、頑固や偏屈に繋がる。

成政の我の強さは、本能寺の変で信長が横死した後に、身を滅ぼす基になる。

成政は、変後の織田家の後継者として信長の2男・信雄(のぶかつ)を推した。成政自身は、織田家に忠実で律義な織田家の家臣を自認していたから、もちろん羽柴秀吉や徳川家康などのような野心には縁がなかった。そこには「佐々木盛綱を祖先に持つ」という名家意識もあって、はるかに格下で成り上がり者の羽柴秀吉などには反発心しかなかった。

その秀吉と、信雄を擁した徳川家康が争った「小牧・長久手の戦い」を知って成政は、信雄・家康連合軍に味方しようととんでもない計画を実行に移した。当時、成政は越中を領地とし富山城にいた。天正12年(1584)11月23日(太陽暦の12月14日)、真冬の最中である。その計画とは、厳冬の北アルプス・立山を超えて信雄・家康に会いに行くというものであった。

成政は、家臣・従者50人を連れて富山城を出た。「秀吉憎し」の一念が、我の強さにも繋がった。富山から黒部渓谷を経て館山を超え、信濃に抜ける危険と隣り合わせともいえるルートである。雪と披露、寒さと谷底が一行を待ち受けていた。凍死・落下など死者が増える中、49歳の成政は強靭な肉体と精神力で12月25日(太陽暦1月25日)北アルプスを超えて、信濃・大町を経て上諏訪に到着した。しかし、浜松城に到着した成政を待っていたのは、秀吉との和睦であった。家康の信雄も成政の果敢さに驚嘆したが、そこまでであった。

天正13年8月、秀吉の大軍に富山城を攻囲された成政は、剃髪して城を開城。命は許されて、1万石だけを与えられた。成政は、その後の秀吉の九州征伐の戦いなどに参戦し、その武功から肥後54万石を与えられる。しかし秀吉からは「じっくりと時間を掛けて統治するように」と命じられていたのに、持ち前の我の強さから、検地を実施し、地侍の反発を買った。これが肥後各地での反乱に発展し、成政は秀吉の怒りを買って京都に呼ばれ、反乱の責任を取って切腹を命じられた。

天正16年(1588)7月、成政53歳であった。