戦国最強の傭兵集団・雑賀衆をトップとして覇王・織田信長に勝利した【雑賀孫一】とは?

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第11回】

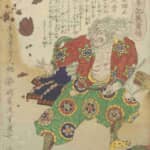

雑賀孫一(東京都立中央図書館蔵)

雑賀衆(さいかしゅう)といえば、水軍をもって他国・他地域と交易し、戦場では鉄砲を駆使して戦った傭兵(ようへい)集団というイメージがある。そして、その雑賀衆を率いた棟梁が「雑賀孫市(さいかまごいち)」であった。しかし、この孫市は1人だけではなく数人いたという。名前というよりも代々の名乗りであったともいわれる。その家紋は「八咫烏(やたからす)」であった。八咫烏とは『日本書紀』などで、神武天皇を熊野国から大和国に道案内した3本脚のカラスをいう。熊野三山などでも篤(あつ)い信仰の対処婦であり、雑賀衆はこれをシンボルマークにした。戦国時代の孫市は、鈴木佐大夫(さだゆう)であり、その息子・重秀(しげひで)、さらにはその弟・重朝(しげとも)であったらしい。いずれにしても雑賀孫市は「謎の武将」として戦国史やその裏面に残された人物である。

雑賀衆というのは紀伊(和歌山県と三重県南部)・紀ノ川下流域に土着した人々の集まりを指す。当時の紀伊は畠山氏が守護として支配していたが、それは建前だけ、形式上のことであって雑賀衆のような存在が多くあり、実際には無主に近い状態であった。特に紀州北部は高野山や根来寺など仏教勢力も力を持ち、それぞれに独立した形で群雄割拠していた。その支配体制は中世的な自治制度が敷かれ、宣教師のルイス・フロイスなどは雑賀衆を指して「大いなる共和国的存在」と記している。

事実、紀伊半島は大半が険しい山々に囲まれ、海岸も絶壁が多く、攻めるに難く守るに易い土地であった。雑賀衆が支配していたのは、雑賀の荘・十ヶ郷・宮郷・中郷・南郷の5つの荘郷(現在でいえば、和歌山市の大部分と海南市の一部にまたがる地域)であった。

雑賀は古来から砂鉄の産地であり「雑」とは「錆」のことであった。雑賀とは、鉄器を作る人々を指した。火縄銃が日本に入ると、雑賀では鉄器としての鉄砲が製作され、鉄砲産地が鉄砲名人を輩出するようになった。

こうした雑賀衆を排除しようとしたのが織田信長だった。というのも、信長は一向宗の総本山・石山本願寺を攻撃したが、雑賀衆には一向宗の信者が多く、総本山の危機を救うために雑賀衆が傭兵として本願寺に加勢した。リーダーの雑賀孫市は、5千の軍勢、三千挺(4千挺とも)の鉄砲で本願寺に立て籠もった。

しかも孫市の指令は行き届き、25人を1組として合計50人・2組を1隊とし、交互に弾を込めて射撃した。これによって鉄砲の威力は倍加する。孫市の鉄砲で、信長は足を撃たれて退却している。後に信長が「長篠合戦」で使った鉄砲利用(三段撃ちなどといわれる)は、この孫市の戦法に倣ったものであろう。いずれにしても、本願寺では信長勢は孫市の前に敗走に次ぐ敗走を重ねた。

信長は根来衆(ねごろしゅう)など雑賀衆の反対勢力を利用して反撃し、結果として本願寺が信長に降伏すると孫市も下った。天正10年(1582)の本能寺の変後、雑賀の地は羽柴秀吉の攻撃を受け制圧される。

戦いに敗れた雑賀孫市のその後は、秀吉に仕えて鉄砲頭になったとか、関ヶ原後に水戸徳川家に仕えたとか、あるいは朝鮮に渡って李王朝の家臣になって朝鮮の土になったなどの伝説だけが残されている。