最後の武人【立花宗茂】─関ヶ原ですべてを失いながら旧領を回復した武将─【知っているようで知らない戦国武将】

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第8回】

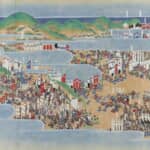

立花宗茂が藩祖となった柳川藩の立花邸

斜陽にあった大友宗麟(おおともそうりん)への忠義を全うして豊臣秀吉の直臣になった立花宗茂(たちばなむねしげ)は、その秀吉をして「その忠義は鎮西(九州)一、その武勇もまた鎮西一」と言わしめ、さらには「東の本多、西の立花。ともに古今東西無双の者」と、徳川四天王の筆頭・本多忠勝(ほんだただかつ)と並んで誉め讃えられたのが、立花宗茂である。13万2千石の大名から無一文・一介の牢人になり、流浪の身を経て、最後には旧領に返り咲くという奇跡的な復活を成し遂げた宗茂の生き方は、爽やかで、常に前向き、ポジティブな人生であった。

宗茂は永禄10年(1567)11月、豊後(大分県)・筧城で誕生した。父は大友家の家臣で名将の誉れ高い吉弘鎮種(よしひろしげたね/後の高橋紹運/たかはしじょううん)であり、15歳の時に父・紹運の盟友で筑前(福岡県)・立花城の戸次鑑連(べっきあきつら/立花道雪/たちばなどうせつ)に乞われて、長男ながらその養嗣子となり、立花姓を名乗るようになる。

九州は豊後の大友宗麟を筆頭に、肥前・龍造寺隆信(りゅうぞうじたかのぶ)、薩摩・島津義久(しまづよしひさ)の三者鼎立(ていりつ)時代が続いたが、龍造寺氏を倒した島津氏が九州全土を制圧する勢いになった。同じ頃、豊臣秀吉が九州の諸将に惣無事令(そうぶじれい)を発し、大友宗麟は応じたが、島津義久は拒否した。秀吉は総勢5万余の大軍を九州に送った。

島津勢と戦っていた宗茂の実父・高橋紹運は討ち死にした。宗茂は、島津勢に陥落させられた実父の岩屋城、弟・直次の宝満城を奪回すると、さらに退却する島津勢を駆逐した。この忠義と奮戦とが秀吉の目に適い、宗茂は大友家の家臣から、秀吉の直臣に取り立てられたのであった。そして筑後・柳川(山門郡ほか3郡)13万2182石を与えられ、戦国大名となった。

豊臣系の大名となった宗茂は、秀吉の朝鮮戦争(文禄・慶長の役)でも活躍し、特に碧蹄館(へきていかん)の戦いでは、朝鮮・明の連合軍5万を相手に日本軍の先鋒として奮戦し、敵の先陣を崩すなど大きな功績を上げている。

秀吉没後の関ヶ原合戦では、西軍として参戦したが、近江・大津城を攻め立てながら、関ヶ原合戦には間に合わず、敗戦の将となった。そして宗茂は改易され、柳川13万石を召し上げられた。一介の牢人になった宗茂だが、引き取りたいとする大名が数多あった。これらの誘いをすべて拒否した宗茂は、浪々の生活の末に、4年後の慶長9年(1604)には家康(いえやす)・秀忠(ひでただ)の将軍家から招かれて禄高5千石の御書院番頭に就任した。徳川家の旗本である。そして秀忠の御伽衆として務め、慶長11年には、奥州・棚倉に新知行1万石を与えられ、大名に復帰した。さらに2万石を加増されるなど、徳川政権下で関ヶ原の負け組が見事に復権を果たしたのだった。

大坂の陣などでも秀忠の軍事顧問として参戦。元和6年(1620)11月には、秀忠から旧領・柳川への再度の移封を命じられた。20年ぶりの故郷への返り咲きである。関ヶ原の負け組で大名・旗本などに復帰した武将は10人ほどいるものの、旧領にほぼ同じ待遇(10万9647石)で復帰を果たしたのは、立花宗茂だけであった。奇跡ともいえる快挙であった。宗茂は、寛永19年(1642)11月25日、江戸屋敷で病没。享年76であった。

KEYWORDS:

過去記事

-

奈良の大仏を焼いた乱世の梟雄【松永久秀】─悪行ばかりを言い立てられる芸術肌の武将⁉─【知っているようで知らない戦国武将】

-

「関ヶ原の鬼神」と恐れられた闘将【島左近】 ─石田三成の家臣ではもったいないとまでいわしめた男─【知っているようで知らない戦国武将】

-

-150x150.jpg)

「小十郎」の名で知られる男!伊達政宗を育て上げ、知謀に富んだ奥羽の名将【片倉小十郎景綱】【知っているようで知らない戦国武将】

-

人生の岐路で友情と名門とに揺れた“戦国時代の御曹子”【佐竹義宣】の葛藤【知っているようで知らない戦国武将】

-

戦国時代に異常なほど活躍をした豪傑・仕事人【可児才蔵】宝蔵院流の達人で笹の葉が目印‼【知っているようで知らない戦国武将】