人生の岐路で友情と名門とに揺れた“戦国時代の御曹子”【佐竹義宣】の葛藤【知っているようで知らない戦国武将】

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第4回】

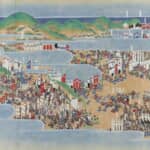

佐竹義宣(国文学研究資料館蔵)

佐竹義宣(さたけよしのぶ)は、鎌倉時代から常陸の守護大名を務めてきた由緒正しい源氏(甲斐武田氏と同系の血筋を持つ)の名門・佐竹21代の御曹子である。華々しい戦場でのエピソードは父・義重(よししげ)が残している。戦国時代になると、佐竹氏は関東の雄・北条氏に睨まれ、北方からは奥羽の雄・伊達政宗とぶつかることになった。義重は、政宗対策として畠山(はたけやま)・蘆名(あしな)の勢力と連合を組んで立ち向かったが、政宗は予想以上に強かった。八方塞がりになった義重は、天正17年(1589)、後を義宣に任せて隠居してしまった。

新しく常陸・太田城主になった義宣は、困り切って天下統一を果たす直前の豊臣秀吉に助けを求めた。すると石田三成が間に入り「天下の総仕上げとして小田原・北条を攻めるので、いち早くそれへの参加を表明されては如何」とアドバイスを受けた。即座に了承した義宣は、小田原征伐に参戦し北条氏は滅亡、政宗も秀吉に帰順して、佐竹氏の周辺にいた敵は一掃された感があった。義宣の所領も常陸・水戸にプラスして奥州や下野の領地を併せて54万石になった。

さらに義宣の盟友で親戚でもあった宇都宮国綱(うつのみやくにつな)が、後継者問題と検地の虚偽問題などで秀吉から改易される事件があった。その際に義宣も巻き添えで処分されそうになったが、三成が取りなしてくれて危難を救われた。こうした恩義が、義宣と三成との友情になっていた。

秀吉没後に家康が台頭すると、三成とも対立する。様々な事件が起きるが、京都で三成が武断派と呼ばれた加藤清正(かとうきよまさ)や福島正則(ふくしままさのり)ら、7人の武将に命を狙われた際に、いち早く7人の動きを知った義宣は、三成を駕籠(かご)に乗せ、自らは騎馬で三成を守り命を救った。義宣の義理堅さ、友情の厚さを物語る出来事だった。

そして慶長5年(1600)、関ヶ原合戦である。義宣は悩みに悩む。家を守るために家康の東軍に付くのか。それとも友情と義を守って三成への味方を選ぶのか。これに上杉景勝(うえすぎかげかつ)も関わっている。義宣は三成と景勝への味方を決めるが、父・義重はじめ家臣団は猛反対する。迷いに迷った義宣は、敵の政宗を背後から討つと、景勝の家老・直江兼続(なおえかねつぐ)に伝える一方で、家康には重臣を江戸に送り「景勝・三成とは与しない」と誓約した。

そうこうするうちに関ヶ原合戦があり、1日で東軍の大勝となった。結局、日和見のような形(中立)で義宣の佐竹氏は合戦を見送ってしまった。合戦後、三成方の西軍大名88人・所領400万石が改易・没収された。戦後2年目の慶長7年4月、上洛した義宣は「出羽(山形・秋田)20万石」への移封を命じられた。左遷であるが、佐竹氏は結果的には生き残った。

32歳の義宣は、城下町の整備・新田と鉱山開発など出羽の発展に力を尽くした。さらに15年後の大坂の陣には徳川方として参戦し、今福・鴫野(しぎの)の戦いでは上杉軍とともに後藤又兵衛・木村重成(きむらしげなり)を撃退している。 そして、寛永10年(1633)閏正月25日、義宣は名門を守りきり、64歳の人生を閉じた。

PB-150x150.jpg)