「関ヶ原の鬼神」と恐れられた闘将【島左近】 ─石田三成の家臣ではもったいないとまでいわしめた男─【知っているようで知らない戦国武将】

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第6回】

「三成に過ぎたるものが2つあり 島の左近と佐和山の城」とは、島左近(しまさこん)がいかなる武将だったのかを一言で感じ取れる言葉だ。ここでは島左近の生涯をご紹介。

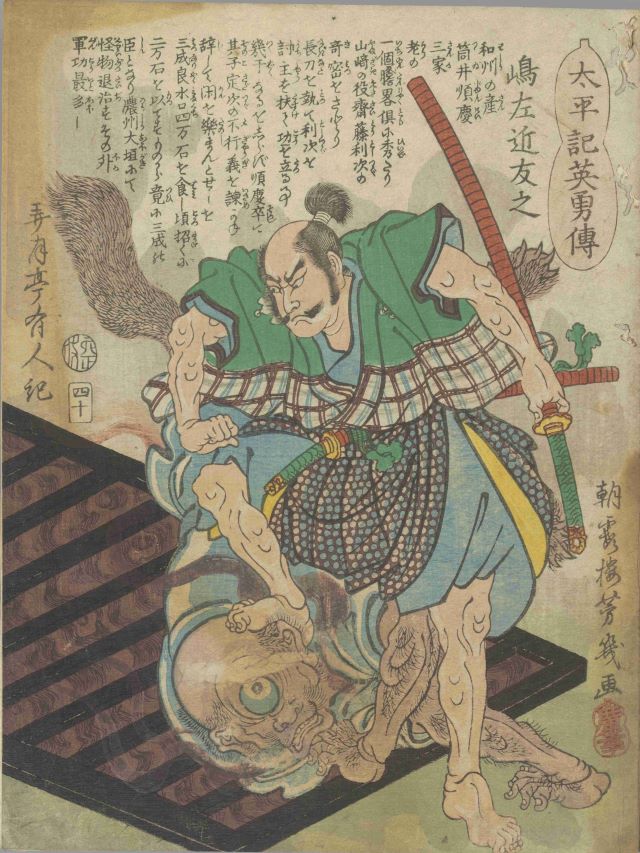

島左近(東京都立中央図書館蔵)

戦国時代の上方で「治部少輔に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城」という俗謡が謳(うた)われたという。その意味は「石田三成には、もったいものが2つある。それは三成の家老・島左近と居城の佐和山城だ」という意味であり、半分は他の武将たちのやっかみであり、半分は羨望であった。佐和山城は名城として知られ、島左近はその名声が知れ渡っていたからである。

大和国(奈良県)生まれの左近は、大和椿井(つばい)城主・島豊前守の息子といわれる。同じ大和の大名・筒井順慶(つついじゅんけい)の子・定次(さだつぐ)に家老として仕えるが、定次に愛想をつかして出奔する。その後は、豊臣秀長やその子・秀保(ひでやす)に仕えるが、秀保の死によって浪人する。それまでには、いくつかの合戦で武功を立て、秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)でも手柄を立てている。左近は、もう仕官する気持もなく、出家まで考えていた。こんな話が伝わる。

そんな折に近江・水口4万石の大名となった三成(みつなり)は、左近をどうしても自分の家老として召し抱えたいと思った。それも尋常な思いではなく、何が何でも召し抱えたい、という深い思い入れであった。この三成の必死の説得にも応じようとしない左近に、三成は「我が禄高4万石の半分、2万石で召し抱えたい」とまで言うのであった。

自分の石高の半分を割いても、仕官させたいという三成の心意気に、さすがの左近も感動して「では、1万5千石で仕えましょう」と応諾した、というのだ。だが、この話は事実ではないと思われる。というのも、三成が水口城主となったこの時点では、まだ左近は筒井家に仕えていたはずだからである。しかしながら、そんな逸話が生まれるほど、三成の人と成り、左近の評価を裏付ける目安になるエピソードであろう。

信頼に値する人物と認めた三成に、左近は忠節を尽くす。だが、その一方で三成の言動を諫める役割も果たした。2人は人三脚で秀吉に尽くし、豊臣家内で重要な位置を得るようになった。

そして秀吉没後、天下を目指す徳川家康と豊臣家を守ろうとする三成が、いずれにしても衝突する時が来ることを予感した左近は、家康排除を画策するが、すべて実ることがなかった。やがて「関ヶ原合戦」である。

関ヶ原古戦場 島左近陣跡

慶長5年(1600)9月15日、左近はこの日、兜には朱色の天衝き、溜塗(ためぬ)りの桶革胴(おけがわどう)の鎧に浅黄色の木綿羽織。黒塗りの長柄槍を右手に持ち、すっくと立ったまま下知する姿は、遠目にも「鬼神」のように映った。押しては引く、引いては押す激戦の最中、疲弊した東軍・黒田隊の全面に出た左近は騎馬で先頭に立った。黒田長政(くろだながまさ)は、選りすぐった歴戦の勇者を島隊にぶつけた。左近は、馬上からの槍で5人までを討ち取り、縦横無尽に走り回ってから、三成の本陣・笹尾山の柵内に戻った。「島左近勝猛、ここにあり」石田本陣から一斉に合唱が湧く。

黒田勢の生存者たちは、ずっと後になってからも「その時の島左近」について、甲冑から戦いぶりまで尋ねられても、何も思い出せず「ただただ鬼のような働きぶりのみが脳裏にある」という答であったという。

関ヶ原合戦の後、左近の行方は杳(よう)として知れない。討ち死にしたと言う者もいれば、生き延びたと言う者もいる。まさに鬼神、謎の武将ではある。

-150x150.jpg)

PB-150x150.jpg)