キリストへの信仰に生き、国外追放となったキリシタン大名【高山右近】の人生【知っているようで知らない戦国武将】

知っているようで意外に知らない「あの」戦国武将たち【第9回】

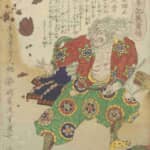

高山右近像

高山右近(たかやまうこん/長房)は戦国時代のキリシタン武将の中でも最も信仰の篤い武将であった。天正9年(1581)という時期には、右近の領地である摂津(せっつ/大阪府)・高槻(たかつき)には20もの教会があり、領民2万5千人のうち、72%に当たる1万8千人が基督教の信者になっていたという。右近が領民に慕われていたことと、その影響力の大きさを語る数であろう。もっとも、そのキリシタン武将としての人生は、ほかの戦国武将とは異なる波乱に富んだものとなった。

右近がキリシタンになったきっかけは、若かった頃、大恩人である和田惟政(わだこれまさ/足利義昭を保護し、後に織田信長から摂津・高槻城主に任じられる)の嫡子・惟長(これなが)との喧嘩にあった。惟長・右近は十数人での乱闘になり、惟長は重傷を負い、これが原因で死亡。右近も深手を負い、2カ月近い療養を余儀なくされた。その療養中に、右近の心に「神が降りた」のだった。キリスト教の教義を読み、イエス・キリストという存在が右近を捉えた。そして、右近は深手を治癒した後に「キリシタン」として再生したのだった。

天正6年(1578)信長に謀反を起こした荒木村重(あらきむらしげ)は右近にも挙兵を求めてきた。同じキリシタン武将であった右近の父・飛騨守友照(ひだのかみともてる)は村重傘下であった。信長は右近を味方にするために「応じない場合は領内のキリシタンを皆殺しにする」と脅して決断を迫った。父と信仰との板挟みになった右近は、結果として信仰を取って、キリシタンを守った。

本能寺の変の後、山崎合戦で右近は羽柴秀吉陣営の先陣を務め、いくつかの戦いで武功を上げた。秀吉は、右近を明石6万石の大名に据えた。そしてキリシタン大名の中心的な役割を果たし、黒田孝高(くろだよしたか)や蒲生氏郷(がもううじさと)などに入信を勧め、洗礼名などを与えている。

武将としても優れていた右近(東京都立中央図書館蔵)

しかし、秀吉は天正15年(1587)になると、それまでとは一転してバテレン追放令を出して、キリスト教の禁止を打ち出した。命令に従わなかった右近は、領地没収のうえ、追放処分となった。右近に同情した加賀の前田利家(まえだとしいえ)が「3万石で客将として迎えたい」と誘うと、右近は「禄高よりも、教会を1つ建ててもらえれば」と答えて傘下に入った。

秀吉没後、関ヶ原合戦後の慶長17年(1612)、徳川家康もキリスト教禁止令を出す。熱心なキリシタン・右近にも処分が下り、家族とともに右近は、金沢から京都・大坂・長崎へと何度も追放された。そして慶長19年には、親しいキリシタン武将の内藤如安(ないとうじょあん)とともに、長崎からフィリピン・マニラに追放となった。これは、豊臣秀頼(とよとみひでより)の大坂城攻めを前にして、右近らが大坂方に付くのを恐れた家康の策であったともいう。事実、大坂方が右近らを誘うために長崎に向かったが、到着した時には右近らはフィリピンに向かう船が出た後だったという。

右近らの一行は、1カ月以上の苦しい船旅の後にマニラに到着し、大きな歓迎を受けたが、右近はその40日後に熱病で死去。マニラ市内では、全市を挙げての盛大なキリスト教の葬儀が執り行われたという。享年63であった。

-150x150.jpg)