「鬼柴田」と恐れられた豪傑武者【柴田勝家】は実は家臣団にも慕われ、インサイドワークにも長けた頭脳派武将だった⁉【イメチェン!シン・戦国武将像】

イメチェン!シン・戦国武将像【第12回 柴田勝家】

柴田勝家(しばたかついえ)といえば、猪突猛進な武力一辺倒な豪傑のイメージだが、実は家臣への配慮を欠かさず、知力にも優れた武将だったという

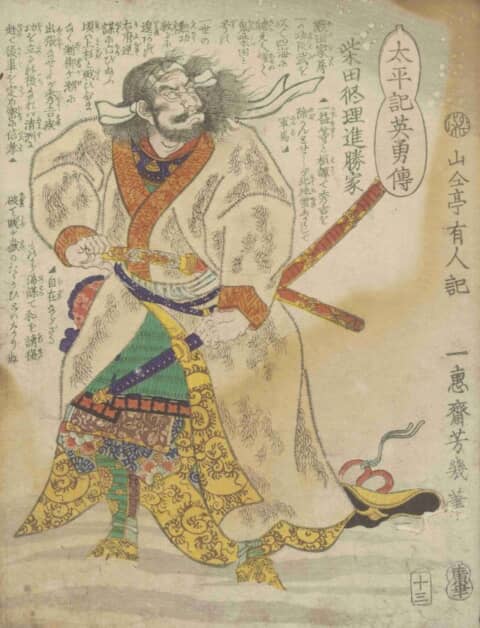

「太平記英勇伝 十三 柴田修理進勝家」(東京都立中央図書館蔵)

織田家の重臣だった柴田勝家は、当初は信長(のぶなが)ではなく、その弟・信行(のぶゆき/信勝)に仕え、織田家の後継者争いでは信長に歯向かった。その後、信行を見限り信長に仕え、将軍・足利義昭(あしかがよしあき)を擁した上洛作戦の頃から信長に重用されるようになった。

勝家は、朝倉・浅井連合軍との戦いや、長島の一向一揆など、信長の主だった合戦(長篠合戦のみは、北陸方面防御のために不参加)に参戦して武功を上げ、信長の家臣団筆頭の地位に上る。勝家は、合戦ばかりでなく織田家の内政にも参画した。勝家といえば、その通り名である「鬼柴田」に見られるように、戦国の武者としての剛勇さだけが知られるが、実は内務官僚としての知謀(ちぼう)・緻密さも持ち合わせていたのである。

信長には5つの軍団があった。武将としての勝家は、そのうちの1つ、北陸方面軍の司令官の役割を担った。北陸方面軍は、直接対決するのが、越後の上杉謙信であり、上杉軍は信玄の武田軍と並び称されるほどの強い軍団であった。勝家は、信長から越前(福井県北部)を与えられ、加賀地方の平定を命じられた。

これに対して謙信の上杉軍は、加賀に侵攻し激しい戦いを展開した。一時は勝家の織田軍も上杉軍に敗れるなどしたが、謙信の病没と共に、上杉軍の撃退に成功した。とはいえ、上杉の家督を相続した景勝が、引き続き強い上杉軍を率いていたため、勝家には正面の敵は常に上杉軍団であった。

勝家が「鬼柴田」と呼ばれるようになったのは、比較的早い時期である。元亀元年(1570)南近江を治めていた六角承禎(ろっかくしょうてい)の軍勢4千が400の将兵で守る勝家の長光寺城を取り囲んだ。承禎は、城の水源を止めた。必要な水がなくなることで落城を早めようとしたのだが、勝家は残った水が入った瓶を並べて、将兵に告げた。「このまま座していたら、水さえ飲めずに死ぬだけだ。それよりも力が残っているうちに城を出て敵を打ち破ろう」。言うなり、勝家は3つの瓶(壺)を打ち割った。将兵は出撃し死に物狂いの戦いを演じ、六角軍を大敗させた。

このエピソードから勝家は「鬼柴田」とか「瓶(壺)割り柴田」とか呼ばれるようになったという。

これらは、勝家の勇猛さを示す逸話だが、勝家は知謀もあった。本能寺の変後に、羽柴秀吉と争った織田家の後継者争いで、結果として秀吉に負け、賤ヶ岳(しずがたけ)合戦でも敗れ、最後は北ノ庄城(きたのしょうじょう)で自刃(じじん)して果てる。この時に、勝家は秀吉の知謀に為すすべなく敗れたかのように伝えられてきたが、実は勝家も秀吉包囲網を構想していた。織田信孝(のぶたか)・徳川家康・毛利一族・滝川一益(たきがわかずます)・長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)・伊達政宗(だてまさむね)までを巻き込む大包囲網であった。これが実現していたら、秀吉政権もあったかどうか。

勝家は、最後は秀吉の知謀に負けたが、猛将だけの武将ではなくインサイドワークにも長けた武将であった。

KEYWORDS:

過去記事

-

武田家を滅ぼした3代目・武田勝頼は、実は父・武田信玄以上の最大領土を築いた戦国屈指の猛将だった⁉【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

足利義昭は「織田信長に屈した軟弱な将軍」ではなく「信長・秀吉を手玉に取った最後の足利将軍」【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

石田三成は「真面目な性格がアダとなり関ヶ原で敗れた惨めな武将」ではなく「遺児たちは人生をまっとし血筋を伝えた幸せな武将」【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

宇喜多秀家は「秀吉の秘蔵っ子でありながら関ヶ原の敗将として世を去った男」ではなく「84歳まで凛として生きた最後の武将」【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

家臣・松永弾正に裏切られた悲運な武将・三好長慶は実は信長よりも先に天下を取った「最初の天下人」だった【イメチェン!シン・戦国武将像】