石田三成は「真面目な性格がアダとなり関ヶ原で敗れた惨めな武将」ではなく「遺児たちは人生をまっとし血筋を伝えた幸せな武将」【イメチェン!シン・戦国武将像】

イメチェン!シン・戦国武将像【第9回 石田三成】

「融通の利かない律儀者」ゆえ、なにごとにも忖度ない行動が仲間たちを寄せ付けなかったことで、関ヶ原敗戦の遠因にもなったという説が残る石田三成(いしだみつなり)。そのことで人情やカリスマ性が欠落していたというイメージがつきまとう三成だが、別の見方をすることで「幸せな武将」であったという話がある。

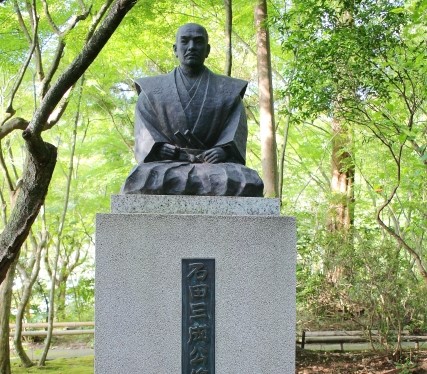

石田三成像

誰にも毀誉褒貶(きよほうへん/悪く言われたり褒められたりすること)はあるが、石田三成については「関ヶ原」で敗れたためか、三成への誹謗中傷は甚(はなは)だしかった。三成の評価は一貫して「毀」と「貶」だけであった。

だが、近年のNHK・大河ドラマなどで演じられる三成像が徐々に「誉」と「褒」に傾いてきたこともあり、人気が上がっている。

その意味では最近、最もイメージチェンジが図られた戦国武将が三成であろう。

太閤秀吉が最も寵愛し信頼した家臣が、石田三成であった。三成も秀吉には徹底して仕え、その信頼に応えた忠義の臣であった。その意味では「秀吉子飼い」とされた福島正則(ふくしままさのり)や加藤清正(かとうきよまさ)などとは正反対の生き方に徹した人物であった。しかし、その性格が、あまりに「公正」「公明正大」「義」にこだわりすぎ、その「義」も秀吉と豊臣家だけを対象としていたとし、逆に「ごますり」「横柄」「虎の威を借る狐」というイメージで語られ、人物そのものの矮小化(わいしょうか)に繋がった。

三成は秀吉の小姓として仕え、奉行などを務めた。晩年の秀吉は、三成に政権執行を委ねるほどの信頼を寄せた。徳川家康といえども三成の意向を汲まなければならなかったという。だが、いわゆる「融通の利かない律儀者」という三成観が、諸将にも浸透していた。三成を嫌い、離反する諸将もあれば、大谷吉継(おおたによしつぐ)や小西行長(こにしゆきなが)のように、その人柄を信頼し、篤い友情で結ばれた間柄の武将もあった。

やはり、家康と三成の違いは「カリスマ性」の差ではなかったか。それが「関ヶ原」では勝敗を分けたことになろう。関ヶ原合戦の後、捕縛された三成は六条河原で斬首された。

しかし、残された三成の遺児(3男3女)は、1人も殺されることなく寿命を生きた。娘たちは生き延びて後、それぞれに名のある武将に嫁ぐ。息子3人も、家康は命を取らなかった。この時代としては珍しいこととされる。嫡男・隼人正(重家)は京都・妙心寺の寿聖院に逃れ、ここで出家して103歳という信じられない年齢までを生きた。2男・重成は後に津軽藩に仕え「杉山源吾」と改名した。後には石田一族の消息などを知り結束を図る役割を果たしたという。3男・佐吉は出家し、最終的には甲州・河浦山薬王寺まで行き、後にこの寺の16世住持となって83歳の天寿を全うしている。

家康が、三成の「義」に対し「なにがしか」響き合う心を持っていたからではないか。家康の孫に当たる水戸光圀(みとみつくに)は『桃源遺事』という著書の中で「石田治部少輔三成は、にくからざるものなり。人それぞれその主のために行うという義によって、心を奮い立たせ、事を為す。(だから)仇といえども憎むべからず。君臣ともに良く心得るべきである」と書いている。光圀が、当時の家康の代弁をしているかのように思える文章である。

KEYWORDS:

過去記事

-

宇喜多秀家は「秀吉の秘蔵っ子でありながら関ヶ原の敗将として世を去った男」ではなく「84歳まで凛として生きた最後の武将」【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

家臣・松永弾正に裏切られた悲運な武将・三好長慶は実は信長よりも先に天下を取った「最初の天下人」だった【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

織田信長を裏切った愚かな義弟・浅井長政は実は信長も一目置いた、未来を嘱望された知勇の将であった【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

全身に99ヵ所の傷を負っても戦い続けた猛将・藤堂高虎、「7人の主君を渡り歩いた戦国の風見鶏」のイメージとはほど遠い実像【イメチェン!シン・戦国武将像】

-

ヨーロッパでは「勇敢で優しくオペラにもなった人権派武将」として有名だった「小西行長」【イメチェン!シン・戦国武将像】