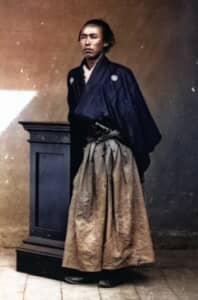

【龍馬像をカラー化】プロとAIで結果はどう違うのか?

彩色写真家・山下敦史氏と考察するAI(人工知能)の可能性

■AI(人工知能)によるカラー化の場合は?

一方、最新版の画像編集ソフトのAIによって自動でカラー化された肖像を見てみると、こちらもある程度彩色はされている。山下氏の画像と見比べてみると、紋付の表情などは近似しているといえる。

最新版の画像編集ソフトのAI(人工知能)によって、自動でカラー化された肖像

しかし、山下氏の方は自然なカラー写真として成立しているのに対し、AIの方は全体的にぎこちない。まるでイラストに着色したかのようで、現実味という観点でいうとはるかに劣る気がしてしまう。

「もともとソフトによるAI自動着色というのは、現代のデジタルカメラなどで撮影されたもののように、きれいに整った画像に着色することを前提にしたものです。今回のように、傷やゴミが付着しているような古い画像は想定されていません。ところどころに首をひねるような色がつけられていますが、それはAIがまだ不完全だから、ということではなく、もともとAIはこういった歴史的な史料となる写真のカラー化には不向きなのです」

AIは大量のカラー画像を蓄積して学習し、覚えた色とモノの組み合わせを状況に合わせて着色していく。メリットは、人間の手で彩色するより、はるかに短い時間で作業が終了することだ。驚異的なスピードで色がつけられるのは、AIが人間のように画像を映像として認識しているわけではないからだという。つまり、人間とAIとで大きく異なる点は、AIが画像を「情報」として解析している点だ。

「例えば、実はこの龍馬の元の写真は、左に少し傾いた状態になっています。AIによる自動カラー化では、傾きを補正する前と後とではまったく違う着色を行います。本来であれば、同じ色がつけられるはずですが、AIではそうはいきません。傾きも情報の1つとして捉えられてしまうからです。AIが情報として画像を認識する一方、人間は写真に意味を見出します。口周りが荒れていれば髭剃りでカミソリ負けしているな、とか、目線によっては向こうに人が歩いているのを見ているな、とか。つまり、写真とは『意味の塊』なんです。人間は意味として写真を見ますが、そもそもAIに意味は無意味。意味の塊である写真に、人間が納得できる彩色をAIができるようになるには、まだ相当な時間が必要だと思います」

AIの登場は、人間の多くの作業を簡略化させる未来を予感させた。しかし、歴史的なモノクロ画像のカラー化という職人技は、まだまだ人の目や手でなければなし得ないものだということを、このカラー写真は教えてくれる。

-150x150.jpg)