徳川家康を苦悩させた「石川数正の出奔」と「真田昌幸との戦い」

徳川家康の「真実」

徳川家康は真田家に長年苦しめられた話は有名である。その初戦となった第1次上田合戦はその前後で、もうひとつ家康の悩ませた大事件も起こっていた…。

■織田信雄が豊臣秀吉と和睦してしまい徐々に追い詰められる徳川家康

上田城

真田昌幸によって築城された上田城は断崖絶壁な石垣を備え、難攻不落の城であった。

後世「家康天下取りの勝利」と喧伝された小牧・長久手の戦いだが、実際には局地的作戦の勝利に過ぎないという見方もある。家康も戦闘直後には「上洛を遂ぐべく候」と鼻息は荒かったが、その後も対陣が続く中で秀吉は信雄領に圧力を加え続け、11月15日には信雄に単独講和を呑ませてしまった。同盟者信長の息子・信雄を助ける、という大義名分を失った家康は戦いを継続できなくなってしまい、2日後に三河へ兵を収めるしかなかった。戦略的敗北だ。

12月、秀吉からの要請によって次男の於義丸(おぎまる/のち結城秀康)を養子という名目で人質に送ったものの家康自身はなお秀吉に臣下の礼はとらない。しかし、秀吉は翌天正13年(1585)3月に紀伊の根来・雑賀衆一揆を平定し、7月に関白に昇る。

この状況下では、家康は関東の北条氏政(ほうじょううじまさ)との外交関係を大事にするしかない。後背の安全保障のためにも重要だ。家康は北条氏との講和の際に約束していた西上野・沼田を引き渡すよう、配下の信濃上田・真田昌幸(さなだまさゆき)に要求したが、昌幸は「沼田は墳墓の地であり、家康にもらった土地ではない」と拒絶。実は秀吉の工作は昌幸にも及んでいた。越後の上杉景勝(うえすぎかげかつ)の下に次男の信繁(のぶしげ/当時は弁丸)を人質として送り込んだ昌幸に対し、家康は「根切り(殲滅) 肝要」(家康書状)「真田表裏 」「逆心の至り」「叛逆の頭人(首謀者)」「即刻真田一族を退治」(『加沢記』)と激怒した。それはそうだ、沼田割譲が実現せずもし北条氏が敵対するような事態にでもなれば、秀吉との挟み撃ちにあって家康は滅亡するほかないのだから。8月になると四国の長曽我部氏や越中の佐々氏も降伏。家康は味方が次々と脱落していくのを傍観するしかなかった。

■第1次上田合戦の敗北と重臣石川数正の出奔

こうしていよいよ昌幸を排除しなければならなくなった家康は、鳥居元忠・大久保忠世 ・平岩親吉・依田信国(のち松平康国。依田信蕃の子で、父が2年前に死去し跡を継いでいる)ら諸将を上田に向けて出陣させる。対する昌幸はかねてから対上杉景勝対策として家康の金と人員を投入し堅固な上田城を築いていたが、徳川軍との手切れを見越してこの年に強化工事を施していた。そしてその城に領民も入らせ総力態勢をとる。

天正13年閏8月2日、鳥居元忠ら徳川軍は上田に着陣、「第一次上田合戦(神川合戦)」がはじまる。徳川軍7000に対し真田軍は領民たちを入れても2000という小勢で、昌幸は得意の計略による防衛戦を企図し、まず東北の砥石城(といしじょう)に嫡男の信幸(のち信之)を入れ、その南東にある矢沢城には矢沢頼康を籠めておき、自分は上田城内で徳川軍を挑発した。城際に攻め寄せた徳川軍は城内から弓・鉄砲を浴びせかけられ、城外の防御施設に惑乱し、矢沢城から出撃した真田兵に側撃され、たまらず東へ潰走したところを神川へ追い落とされ、甚大な戦死者を出してしまった。信幸は「千三百余討取り」と戦勝を宣伝している。その後も攻略をあきらめなかった徳川軍だったが、11月28日に退却を始める。これには昌幸も「いかようの相談を致し候や、存ぜず」(書状)と当惑したが、実はこの時、家康には緊急事態が発生していた。

「石川伯耆守、尾州(尾張)へ退散候」(家康書状)。この月13日に家康股肱(ここう)の重臣・石川数正が秀吉に寝返り、出奔したのだ。徳川家の軍制や政戦略の全てを知る数正の背反は家康に衝撃を与え、急遽軍制を武田流のものに改編することになる。ちなみに、秀吉の配下となった数正は河内で8万石から信濃松本10万石へと転じ関東の家康を監視する役割を担ったが、ほどなく死去している。

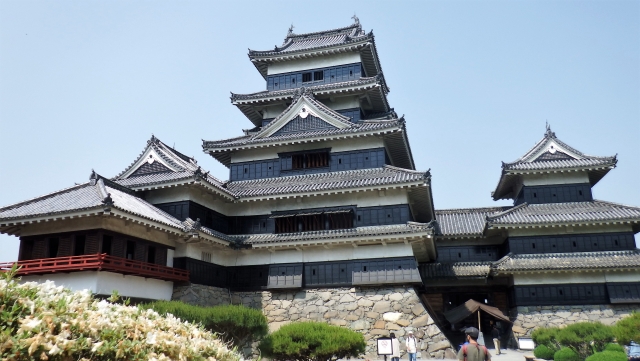

松本城

現在、国宝ともなっている長野県松本市の松本城は徳川家康の重臣であった石川数正が築城した城であった。

監修・文/橋場日明