何気なく使っている「蛇足(だそく)」という言葉はもともと古代中国で敵軍を退けるための策謀だった!

故事成語で巡る中国史の名場面

ふだん何気なく使っているであろう、「蛇足」という言葉。実は中国の戦国時代に敵軍を撤退させたことがある、驚異のポテンシャルを秘めた言葉であった。いったい、どうやって“言葉”で軍を退けたのだろうか…?

■遊説家の“蛇足”が敵国を退けた?

ふだんは古典になじみの薄い人でも、「蛇足(だそく)」という言葉なら聞き覚えがあるだろう。「蛇足」とは、「余計なことをして、せっかくの成果を台無しにしてしまうこと」を言うが、この言葉もまた、中国史上のあるエピソードに由来している。

それについて記すのは司馬遷(しばせん)『史記(しき)』と、それよりやや遅れて編纂された『戦国策』だが、内容はほぼ同じだ。時は前323年というから、戦国時代の中頃にあたる。韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦の戦国七雄のなかでも、最初に一歩抜き出した魏の勢力が衰え、斉と秦が覇権争いの主役に躍り出ようとした時期の話である。

時期を同じくして、南方の楚も侮れない強国と化していた。楚の将軍が魏の領内に攻め入り、8つの城を攻め落としたのち、そのまま北上して斉へ攻め込む勢いを見せていたのだ。斉の王は気が気でなく、秦の使者としてたまたま来訪中だった陳軫(ちんしん)に意見を求めた。すると陳軫は「お気遣いなさいますな。楚の軍を退ける手立てがございます」と言って、交渉役を引き受けたのだった。

楚の将軍と面会した陳軫は、楚における出世のルールと、将軍より上の官職はもはや宰相しかないことを確認したのち、ひとつのたとえ話をしはじめた。

“ある屋敷の家来たちが主人から大杯に入った酒をもらった。しかし、皆で分けるには少ないため、お絵かき競争で勝った1人だけが酒を飲めることに決めた。描くのは蛇の絵だ。

すぐさま1人が描き終えて勝利宣言をしたが、この者は何を思ったか、「俺にはまだ足を描く余裕もあるぞ」と言いながら、蛇に足を描き足していった。

すると、「足があるのはもはや蛇ではない」として、彼の勝利は認められなかった。その結果、2番目に速く描きあげた者が酒を飲む権利を獲得したのだった。”

この話を終えたのち、陳軫は本題に入った。今以上の昇進が望めないなら、無理をするのは危険ではないか。もしも敗北を喫すれば、戦死する怖れはもちろん、官位官職を剥奪され、国中から非難される怖れもある。これこそ“蛇に足を加える行為”に外ならない。身の安泰を第一に考えるなら、兵を引き上げ、斉に恩を売るのが最善ではないか、と説得したのだ。

将軍はこれを聞くと「なるほど」と同意して、軍を撤退させた。陳軫は斉の王に対し、大いに面目を施すことができたのだ。このエピソードが、「蛇足」という言葉の由来となった。

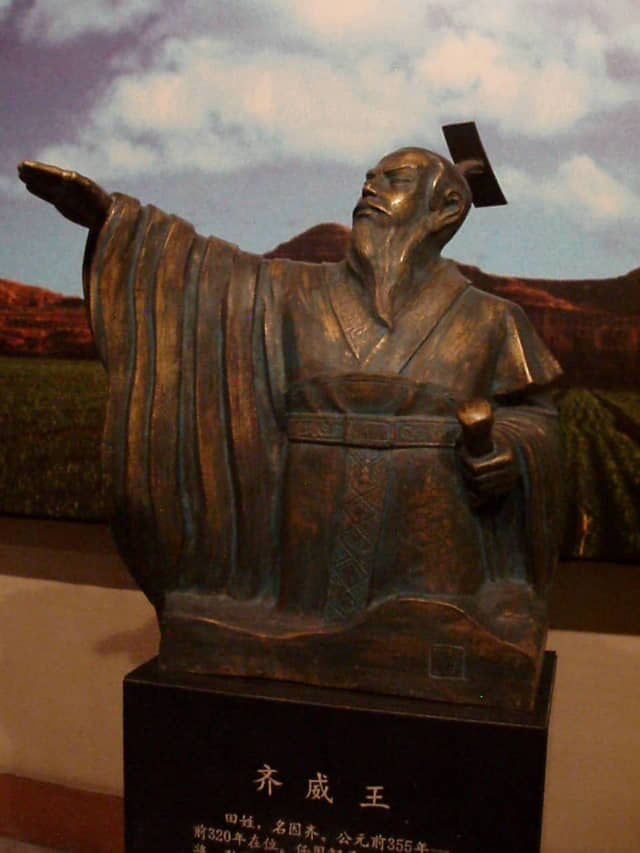

斉の威王

■国の存亡を左右した“遊説家”とは?

陳軫はかなり有能な人物であったが、司馬遷は『史記』の中で「陳軫列伝」という項目を立てておらず、陳軫の経歴については、「張儀(ちょうぎ)列伝」の中で、おまけとして触れるのみである。

陳軫と張儀はともに縦横家と呼ばれる遊説家で、秦の恵文王(けいぶんおう)に仕えたという点が共通している。恵文王からの信頼の深さと後世の知名度において、張儀が大きく抜きん出ていることから、陳軫の伝は独立したものとならず、「張儀列伝」の中に含まれることになったのだろう。

遊説家とは、自身の頭脳と話術だけを武器に諸国を巡り、自分を高く買ってくれる君主に仕えた者のこと。大きく分けて、“秦に対抗するには東方六国の連帯が必要”とする「合従(がっしょう)論」、“秦への刺激を避けるため東方六国は秦と個別に同盟を結ぶべき”とする「連衡(れんこう)論」という二大論調があったことから、縦横家とも呼ばれていた。

役割が被るせいか、陳軫と張儀は仲が悪く、張儀は恵文王に、陳軫に関する讒言(ざんげん)を繰り返した。陳軫はそのたびに機転を働かせて切り抜けていたが、張儀が宰相に昇進するともう我慢がならず、秦を去って楚の王に仕えた。

かなりの策士だった陳軫でも、張儀と同じ時期に生まれ合わせたせいで、遊説家として歴史に深く名を刻むことはできなかった。しかし今、「蛇足」という言葉の生みの親として、時と場所を越えて語り継がれている。人間、何が幸いするかわからないものだ。