呪術師はどんな人物がなった? そして誰でも使えるものだったのだろうか⁉

鬼と呪術の日本史

呪術師は古代から日常的に行われていたという。そもそもどんな人物が呪術師となったのか、だれでも使えたのかをここでは探る!

Q. 呪術師はどんな人物がなった?

A.基本は公務員だが僧なら誰でもなれた

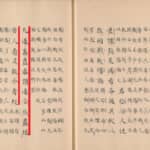

安倍晴明像

陰陽寮に所属する陰陽師として有名であるが出自は謎が多い。

荻野真(おぎのまこと)の人気漫画『孔雀王(くじゃくおう)』の主人公は裏高野(うらこうや)で修行を重ねる若き退魔師(たいまし)の孔雀。裏高野は架空の存在だが、明らかに密教の総本山をモチーフにしているから、孔雀はプロの呪術師と見なしてよく、作中では依頼主であるヤクザから「拝み屋」と呼ばれる場面もある。

古くは卑弥呼(ひみこ)や第7代孝霊(こうれい)天皇の皇女のように、呪術(じゅじゅつ)の使える中央権力者が散見されたが、明確な歴史の時代に移行後は、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)や後醍醐(ごだいご)天皇など少数の例外を除いて、皇族や上級貴族はもっぱら呪術(じゅじゅつ)師に依頼する立場となる。

律令官制のもと、呪術師のなかでも呪禁師(じゅごんし)は宮内省管下の典薬寮、正規の陰陽師(おんみょうじ)は中務省(なかつかしょう)管下の陰陽寮に属したから、彼らは国家公務員と見なしてよく、鎌倉時代以前の僧侶は「度牒(どちょう)」という公文書の取得を義務付けられていたから、密教僧は国家資格の取得者と言うべき存在だった。

密教僧となるのに出自は関係なく、官位官職を帯びていない庶民身分の陰陽師や修験者、漂泊の芸能者などは、何らの証明書も不要であり、顧客の信頼さえ得られれば、誰でもなることができた。

Q.呪術は誰でも気軽に使えた?

A.まじないの呪術なら誰でも行える

不動利益縁起絵巻(東京国立博物館蔵/出典:Colbase)

律令が制定されてからというもの、呪詛(じゅそ)は犯罪とされたが、呪術自体は合法で、誰でも行うことができた。

陰陽寮で学び、実習を重ね、正規の陰陽師として公認された者だけが呪術師になれたわけではなく、仕事を依頼する者が皇族や上級貴族に限られなくなると、正規の陰陽師と密教僧だけではとても足らず、その不足を補ったのが官位官職を持たない民間の陰陽師やシャーマンの流れを汲む同じく民間の巫覡(ふげき)、山岳修行を積んだ修験者(しゅげんじゃ)、あるいは歩き巫女(みこ)や唱門師(しょうもんし)などからなる漂泊の芸能者だった。

民間の陰陽師の何割かは巫覡であったかも知れず、「法師陰陽師」「陰陽師法師」「陰陽法師」「僧陰陽師」など、様々な呼ばれ方をしたが、これらはみな、外見だけ僧侶をなぞったことに由来する。

安倍晴明(あべのせいめい)をはじめ、陰陽寮に所属する正規の陰陽師が呪詛を敬遠したのに対し、民間の陰陽師は積極的に引き受けた。犯罪の実行犯となるのだからリスクが大きい半面、報酬も多く、平安・鎌倉時代の呪詛は彼らの独断場と言ってもよかった。

監修・文 島崎晋