日本の歴史でもっとも「鬼退治」の英雄として有名な武将【源頼光】の活躍ぶりとは⁉

鬼と呪術の日本史

日本には多くの鬼の存在が語り継がれてきた。したがって、その鬼たちを退治した英雄の名も語り継がれている。

■鬼退治に奮闘した名門氏族・清和源氏の一員

『源頼光以下六勇士、鬼退治之図』(東京都立中央図書館蔵)

【生没年】天暦2年(948)~治安元年(1021)

【退治した鬼】酒呑童子・鬼童丸・山蜘蛛・丑御前

世を震撼(しんかん)させた恐ろしげな鬼たち、その討伐(とうばつ)に功を成した武将となれば、何より真っ先にこの御仁の名をあげるべきだろう。名は源頼光(みなもとのよりみつ)。言わずと知れた頼光四天王(渡辺綱/わたなべのつな、坂田金時/さかたのきんとき、碓井貞光/うすいさだみつ、卜部季武/うらべのすえたけ)の主君で、酒呑童子(しゅてんんどうじ)や土(山)蜘蛛(つち/やま/ぐも)といった鬼を次々と退治したとの物語が華々しく語り継がれているからである。

愛刀「膝丸(ひざまる)」などを振りかざして鬼どもを斬り殺す武勇が伝えられているところから鑑(かんが)みれば、伝説上の頼光は、悪鬼をも恐れぬ勇士であったというべきだろう。特に、身の丈2丈(約6m)もの酒呑童子を退治した際には、刎はねた鬼の首が兜にかぶりついたとのおぞましい話まで語り継がれている。見上げるばかりの大蜘蛛との戦いや、10丈(約30m)もの牛の姿の丑御前(うしごぜん/元は頼光の弟で、父・満仲に鬼子と見なされたものとも)との戦いなど、巨大な鬼どもが相手とあってその派手さは格別。戦いぶりは自ずと、頼光の武名を引き立てるのに役立っている。

では、史実としての頼光は、どうだったのか? ここでは彼の来歴を追いながら、その実像に迫ってみることにしよう。

頼光が生まれたのは、天暦2年(948)のことであった。父は源満仲(みつなか)で、その父は経基(つねもと)。清和(せいわ)天皇の孫でありながらも臣籍降下(しんせきこうか)を命じられて源姓(げんせい)を賦与された御仁だったというから、頼光は清和源氏(経基流)という名門氏族の3代目であった。

ただし、この時代に政権を牛耳(ぎゅうじ)っていたのは藤原摂関家で、頂点に君臨するのは道長(みちなが)。当時、摂津国(せっつのくに)や陸奥国(むつのくに)などの受領(ずりょう)を歴任して莫大な財力を手にしていた父・満仲は、時の権力者である道長に対して、盛んに進物を贈り続けていたことが知られている。

源頼光を祀る多田神社

兵庫県川西市の多田神社は天禄元年(970)に創建。頼光と、多田源氏の祖である父・満仲、頼信、頼義、義家を祀る。宝物殿には頼光が酒呑童子討伐に用いたとされる名刀「鬼切丸」が収蔵されている。

これが功を奏したものか、頼光は道長の側近として仕えることができた。頼光が道長の器量に惚れ込んで従うようになったと言い伝えられることもあるが、実情は父の計らいによるところが大きかったようだ。その後、道長に引き立てられ、自らも各地の受領を歴任。正四位下(しょうしいげ)にまで昇進して、昇殿を許される殿上人(てんじょうびと)にもなっている。道長の権勢の高まりにつれて頼光の名も高まり、「朝廷の守護」とまで呼ばれるほどの信任を得たのだ。

頼光自身が、果たして父のように権力者に阿(おもね)り、財力にものを言わせて官職を得るといった世渡り上手で目端(めはし)の利く人物だったかどうかは定かではないが、官吏(かんり)として有能だったことは間違いないだろう。また、『拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)』などの勅撰(ちょくせん)和歌集に3首の和歌が収録されているところから鑑みれば、文人としても有能であったことがうかがい知れそうだ。

ただし、史実としての頼光が、武人としてどの程度勇壮(ゆうそう)だったのかはわからない。武人としての活躍ぶりはともあれ、四天王のような武勇に長けた臣下に恵まれたことで、自ずと主君の名まで高まっていったといえるのかもしれない。

いずれにしても、史実としての名門氏族の一員としての名声と、伝説上とはいえ武人としての誉(ほまれ)をも勝ち取った「英雄」であったことは間違いなさそうだ。

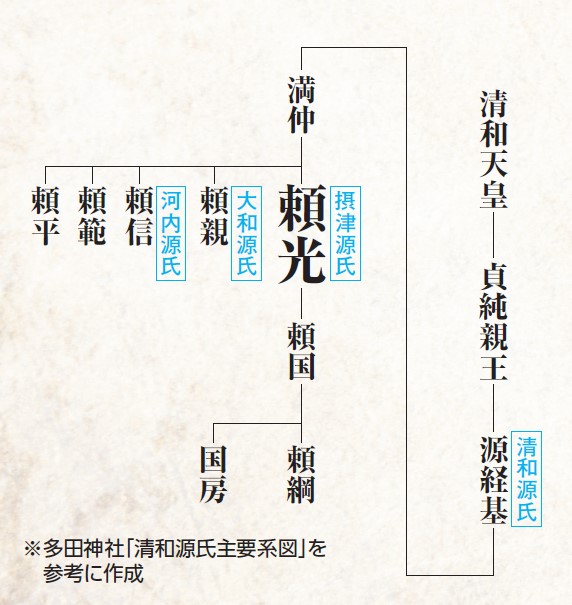

清和源氏の3代目にあたる頼光

頼光は清和天皇の子孫で、源姓を賜った清和源氏の一人。父・満仲は摂津国多田荘に土着して武士となり頼光は摂関政治の最盛期を築いた藤原道長に仕えて地位を確立した。弟・頼信の子孫には鎌倉幕府を開いた源頼朝がいる。

監修・文 藤井勝彦