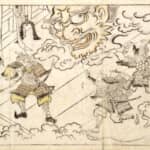

日本絵画史上最高の匠たちを産んだ「狩野派」はどのように誕生したのか⁉

鬼と呪術の日本史

数百年にわたり、日本の画壇に君臨した絵師集団「狩野派」の誕生について迫る!

■幅広い注文に応えるべく門弟を集め組織化した狩野派

書院造にみられる障壁画

元信は狩野派を絵師制作集団として確立した。集団化した背景には元信の努力による支持層拡大と、書院造の普及による障壁画(襖・障子・天井絵等)増加を要因とした需要拡大があった。

狩野(かのう)派は、室町時代後期に、狩野正信(まさのぶ)が室町幕府の御用絵師(ごようえし)に任ぜられたことに始まる。それまで室町幕府の御用絵師を拝命していたのは、周文(しゅうぶん)や小栗宗湛(おぐりそうたん)で、当時好まれていた水墨画を中心とする中国風の唐絵(からえ/漢画)を得意としていた。正信は、宗湛に師事していたともいわれるが、確かなことは分からない。

正信は、伊豆狩野荘を本拠とした狩野氏の庶流にあたる上総(かずさ)狩野氏の出身とされる。足利義政(あしかがよしまさ)の側近であった禅僧季瓊真蘂(きけいしんずい)とのつながりから上洛したらしい。義政の東山山荘(銀閣寺)における障壁画の制作に携わった正信は画才を高く評価され、御用絵師に取り立てられたと伝わる。

これまで唐絵を学んでいた正信は、金銀を主体とする極彩色を用いた従来の大和絵(やまとえ)も学んでいく。そして、正信の子元信(もとのぶ)は、唐絵と大和絵という和漢の技法を折衷(せっちゅう)させた新たな画法により人気を博していった。

当時は書院造(しょいんづくり)が普及し、ちょうど室内を飾る座敷絵の需要が拡大していたところだった。元信は、門弟を集めて組織化することで、公家や武家、寺院などからの幅広い注文に応えたのである。こうした門弟の組織がのちに狩野派とよばれる集団となっていくことになった。

監修・文 小和田泰経