人間界に紛れ込んだかわいそうな鬼「餓鬼」とは悪行を重ねた人間の霊の姿⁉

鬼と呪術の日本史

日本には古来から多数の鬼について語られてきた。ここではかなり身近な鬼・餓鬼について紹介する。

■人間界に紛れ込んだかわいそうな鬼たち

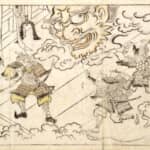

餓鬼草紙

生前に、欲望のままに悪い行いをした報いにより、常に飢えや渇きの苦しみに悩まされる死者の霊のことを餓鬼と呼んだ。 東京国立博物館蔵/出典:ColBase

仏教の教義のなかに出てくるさまざまな悪(あ)しきものは、「鬼(き)」と表現される。これは、サンスクリット語の仏典を漢語に翻訳するときになされたものだ。古代の中国の鬼に近い概念を、「鬼(き)」の字を含む語を用いて表現したのだ。

「餓鬼」というのは、そのひとつで漢語の「餓えた死者」といった意味の言葉になる。中国では死者を「鬼(き)」とするが、日本では死者が「鬼(おに)」と呼ばれることはめったにない。そのため日本ではのちに、餓鬼が人々に災いをもたらす「鬼(おに)」のように扱われるようになっていったのだった。

仏教の「餓鬼」という概念は、六道輪廻(りくどうりんね)の説に出てくる。

六道輪廻とは、人間は何度も生まれ変わりを繰り返すとしたうえで、誰もが死後に生前の行いにもとづいて六道のいずれかに送られるとしたものだ。

六道は、天道(てんどう)、人道(にんどう)、阿修羅道(あしゅらどう)、畜生道(ちくしょうどう)、餓鬼道、地獄道(じごくどう)から成る。この中の餓鬼道は、極端にケチな人間や、嫉妬深い人間が行かされるところだとされる。そこは、閻魔王(えんまおう)の支配する飢えと渇きに苦しみ続ける世界だとされる。

仏典に従えば、餓鬼とされることは、人間の姿で争い続ける阿修羅道や、牛馬(ぎゅうば)などの動物に生まれる畜生道にまさる苦しみになる。

そのため寺院は、餓鬼にされた人々に飲食を施す施餓飢会(せがきえ)という法会をひらいた。また平安時代末頃に、恐ろしい餓鬼の世界を描いて人びとに善行を勧めるために、『餓鬼草子(がきぞうし)』という絵巻物がつくられた。

このような餓鬼に関する仏説とは別に、日本の各地に、餓鬼が人びとを祟(たた)る餓鬼憑(つ)きの話がある。餓鬼憑きになると、身動きが取れなくなるという。

神奈川県秦野(はだの)市のヤビツ峠を通ると、餓鬼に取り憑かれて物が食べられなくなり、気を失う。という話もある。

また和歌山県北部では、餓鬼のせいで意識を失いそうになったときには、手近な食物を食べると助かるといわれる。高知県土佐清水(とさしみず)市には、山道を行く時に餓鬼(がき)飯という食物を供える風習がみられる。

伊豆諸島では、航海に出た時に磯餓鬼(いそがき)に取りつかれて遭難する者がいるとも言われる。

本来は地獄に閉じ込められている餓鬼が、人間の世界にまぎれ込んで悪さをするのであろうか。

それとも仏説の餓鬼とは別の、餓死者の亡霊が人に祟るのだろうか。

餓鬼草紙 東京国立博物館蔵/出典:ColBase

監修・文 武光誠