東西南北を守る四神と仏 現代に残ることばの意外な由来

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #081

古来、人々は季節にさまざまな想いを寄せて生きてきた。

巡りくる四季とそこに寄せられた想いとは? そして、それは現代人も共有するものだろうか?

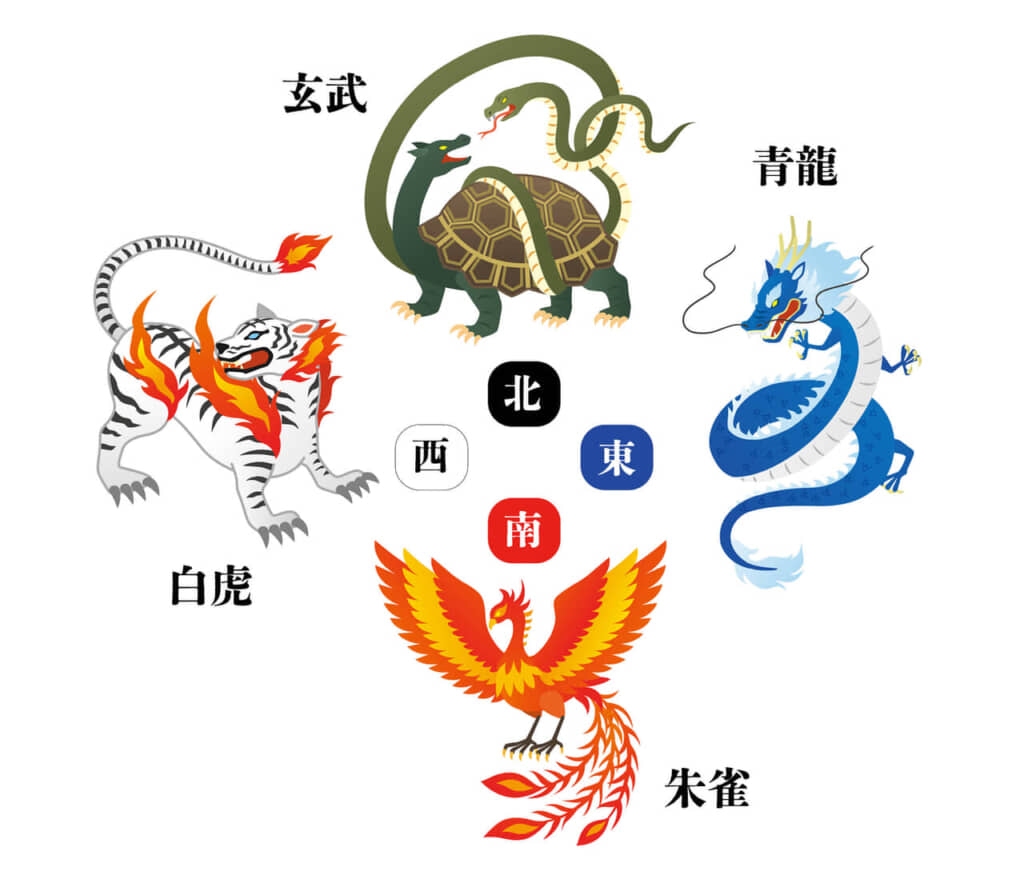

東西南北を守る神獣(しんじゅう)

現在の高松塚古墳。藤原京期に建造された古墳で、石室から極彩色の壁画が発見されたことで、脚光を浴びました。 (撮影:柏木宏之)

1972年に明日香(あすか)村(奈良県高市郡)の小さな円墳(えんぷん)を調査した時、石室に挿入されたファイバースコープにはっきり映ったのが「玄武(げんぶ)」という神獣でした。玄武は、亀と蛇が合体した不思議な姿をしています。

その後の調査で、高松塚古墳の石室(せきしつ)からは見事な壁画が発見されます。石室の方位を調べると、東西南北に壁面があって、南側の壁面は盗掘されたときに破壊されて壁画は残っていませんでした。

しかし、縦長の石室の北側奥壁には最初に姿を見せた玄武が、そして東壁には「青龍(せいりゅう)」、西面には「白虎(びゃっこ)」が描かれていました。おそらく南面には「朱雀(すざく)」が描かれていたと思われましたが、剥落してその姿を見ることができませんでした。しかし、続いて行われたキトラ古墳の調査で、躍動する朱雀が姿を見せてくれたのです。

「玄武」は北の守り神で色は黒、そして守る季節は冬です。

「青龍」は東の守り神で色は青、守る季節は春。

「白虎」は西の守り神で色は白、守る季節は秋。

そして躍動するファイヤーバードの「朱雀」は南の守り神で色は赤、季節は夏です。

東西南北を守る四神

こういうことがベースになって、現代にもその文化は残っています。例えば「萌えいずる人生の始まり」は季節でいうと春です。青龍の守る方角ですから春の色は青、「青春」といいます。

そして、燃えるように熱く人生の最も盛んな時期は南の朱雀ですから、平城宮の正門は南に開く朱雀門。穏やかに過ごしつつも、人生で培ってきた実力を秘めるのは秋で白虎。いよいよ人生の終末は静かに眠る冬の玄武、というところでしょうか。古代人の感覚と現代人の感覚にも共通点があるように思えます。

平城京南の正門 朱雀門

平城宮の入口である羅城門と朱雀門を結ぶメインストリートは「朱雀大路」と呼ばれています。また、朱雀門前の広場は、当時の人々にとって重要な祭祀の場でもあったようです。

(撮影:柏木宏之)

仏教の世界でも東西南北に担当者がいます。東は東方世界で「薬師如来(やくしにょらい)」が教化する「浄瑠璃光(じょうるりこう)世界」、西は西方浄土で「阿弥陀如来(あみだにょらい)」が担当する次の世界である極楽浄土、北には釈迦滅後56億7000万年後に登場する弥勒菩薩(みろくぼさつ)がスタンバイしています。そして南が、私たちのいる釈迦如来(しゃかにょらい)担当の「娑婆(しゃば)世界」なのです。「娑婆」はもともと古代サンスクリット語の「サーバ」を音訳したもので、俗には浮世のことを指しますね。

お寺の伽藍配置(がらんはいち)や仏像の配置でも、東が薬師如来、真ん中が釈迦如来、そして西側に阿弥陀如来が安置されていますね。そして「シャバの空気はうめぇ!」のです。

このように、大昔のご先祖様たちが季節感になぞらえた神仏の世界は、現代の私たちの暮らしやことばの中に残っているのです。