安城と徳川家康と三河一向一揆 ─天下人・徳川家康を苦しめた安城の人々─

安城松平家発祥の地!徳川家康ゆかりの「安城」をめぐる【第2回】

司馬遼太郎いわく〝安城〟(あんじょう)という地は「徳川家にあっては、これはただの地名ではなく、名誉と自負心と忠誠心を象徴する神聖語」であるという

徳川家康三大危機のひとつ「三河一向一揆」

己の信念のため戦った安城の人々

『三河後風土記之内 大樹寺御難戦之図』

三河へ侵攻した織田信長軍に対して大樹寺の僧侶とともに戦う家康。一向一揆勃発以前、大きな戦力をもつ寺院は強力な味方であり、ともに三河のため戦っていた。(刀剣ワールド財団蔵)

桶狭間の戦い後、岡崎城で自立した徳川家康は、今川義元(いまがわよしもと)の跡を継いだ今川氏真(うじざね)とは手を切り、三河の平定に乗り出した。しかし、その家康の前に立ちはだかったのは、今川氏真に従う三河の国衆(くにしゅう)だけではない。永禄6年(1563)、大規模な一向一揆が勃発してしまったのである。

一向一揆(いっこういっき)とは、一向宗と称された浄土真宗本願寺(ほんがんじ)派の門徒によって引きおこされた武装蜂起のことである。三河では、鎌倉時代から矢作川(やはぎがわ)の中・下流域を中心に浄土真宗高田派の布教が進んでいた。しかし、室町時代になって本願寺中興の祖とされる8世蓮如(れんにょ)によって土呂(とろ)の本宗寺(ほんしゅうじ)(岡崎市)が創建されてからは、浄土真宗本願寺派の教線(きょうせん)が急速に拡大していく。

そして戦国時代には、野寺の本證寺(ほんしょうじ/安城市)・佐々木の上宮寺(じょうぐうじ/岡崎市)・針崎の勝鬘寺(しょうまんじ/岡崎市)といった本願寺派寺院が「三河三か寺」と称されて勢威を誇り、それぞれ100か寺以上の末寺を抱える一大勢力となっていた。一揆の原因は、『三河物語(みかわものがたり)』によれば、家康の家臣・酒井正親(さかいまさちか)が、謀反人の追捕を理由として本證寺に入ったことで、守護使不入(しゅごしふにゅう)の特権を侵害されたことにあるとされるが、はっきりしたことはわかっていない。

そのころ本宗寺と「三河三か寺」は、戦国武将とも並ぶ大きな勢力を持ち、守護使不入の特権が与えられていた。これは、守護の役人が徴税や謀反人の追捕のために寺領へ入ることを禁止する特権であり、寺内町(じないちょう)は、いわば独立都市となっていたのである。

たしかに、特権を否定された本願寺派の寺院が不満を抱くのは当然だろう。とはいえ、これを認め続ければ、家康が三河を一元的に支配することはできなかった。本願寺派は、寺院とはいえ、全国各地に広がる、実質的にはひとつの権力であり、大名権力との衝突はさけられなかった

のである。

そういう意味からすると、三河一向一揆というのは、信仰の禁止に端を発する宗教戦争ではなく、既得権益を守ろうとする本願寺派と家康との政治闘争であったと理解したほうがよい。仮に家康が一向一揆に妥協すれば、三河に大名領国を展開することはできなかった。当然のことながら、三河の平定はもとより、遠江(とおとうみ)や駿河(するが)、ひいては幕府を開いて日本全国を支配することなど、到底及ばなかったろう。

三河一向一揆と戦う家康

自ら鎧をまとい矢の降りしきる中で戦う家康の姿の絵は珍しい。(『日本略史図 徳川家康』古美術もりみや)

三河一向一揆という戦いの果てに

家康家臣団も敵味方に2分!三河の覇権をかけた一大決戦

本證寺

三河一向一揆の拠点になった本證寺。現在でも、城郭伽藍としての面影を見ることができ、鼓楼や水濠が残っている。国指定重要文化財の聖徳太子絵伝など数々の寺宝をもち、古来からの歴史を伝える。(愛知県安城市野寺町野寺26)

一向一揆は、農民によって組織されたと考えられがちだが、武士も参加している。家康の家臣のなかにも門徒がおり、石川数正(いしかわかずまさ)・天野康景(あまのやすかげ)・柴田康忠(しばたやすただ)・本多重次(ほんだしげつぐ)・本多忠勝(ほんだただかつ)らのように浄土宗に改宗して家康に味方した家臣がいる一方、本多正信(ほんだまさのぶ)・本多正重(ほんだまさしげ)・渡辺守綱(わたなべもりつな)・蜂屋貞次(はちやさだつぐ)・夏目吉信(なつめよしのぶ)らのように、浄土真宗からの改宗を拒み、一向一揆に味方した家臣もいた。そればかりか、一向一揆は東条城(とうじょうじょう/西尾市)の吉良義昭(きらよしあきら)や荒川城(あらかわじょう/西尾市)の荒川義広(あらかわよしひろ)にも支援を要請。吉良義昭が今川氏真に帰属しており、今川氏から離反した家康とは対立していたためである。

一向一揆の拠点・寺内町は、寺院を中心に町が形成されているだけでなく、堀や土塁が構築され、堅固な城郭寺院として「要塞」の顔も持ち合わせていた。家康も簡単に攻略することができなかったのである。

戦いの経過については、当時の史料が残されていないため、詳しいことはわかっていない。ただ、しばらくは対峙が続いていたようで、動きがあったのは、翌永禄7年に入ったころのことだった。正月には、大久保忠俊(おおくぼただとし)らが守る上和田砦(うえわだとりで/岡崎市)に一向一揆勢が押し寄せ、家康も救援に駆け付けたが、このときは、家康自身が銃弾を2発受けるほどの激戦であったという。その後も一進一退の攻防が続くなか、2月には一向一揆勢が岡崎城にも攻め寄せた。これに対し、家康が一向一揆勢を押し戻すと、馬頭原(ばとうがはら)で合戦となる。この戦いで家康は辛くも勝利を収め、以降は次第に優位にたっていく。

そうしたなか、一向一揆側を代表して蜂屋貞次らが家康に和睦を求めてきた。条件は一揆参加者の赦免(しゃめん)と守護使不入特権の継続だった。家康は、厳正な処分を考えていたようだが、大久保忠俊らの進言により一揆側の条件を飲み、和睦したのだった。

とはいえ、信仰とは関わりなく一向一揆を支援した酒井忠尚(ただなお)・吉良義昭・荒川義広を赦免することはなかった。吉良義昭は上方(かみがた)に逃亡し、荒川義広も三河を離れている。酒井忠尚にいたっては、その後も抵抗を続けていたが、駿河に出奔した。

また、本願寺派の存続を認めた家康だったが、その条件として改宗を迫っている。さらに、改宗に応じなかったとの理由で家康は、国内の本願寺派の寺院・道場をすべて破却するとともに、浄土真宗本願寺派の信仰をも禁止してしまった。

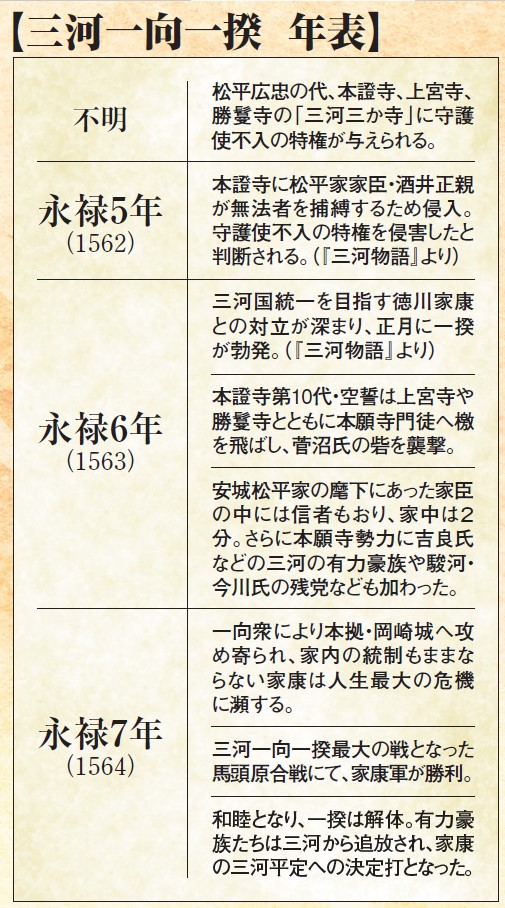

三河一向一揆年表

安城合戦ゆかりの地を巡る!松平軍と今川軍と織田軍が繰り広げた激戦

「安城合戦」とは織田信長の父・信秀と家康の父・松平広忠が安城城を奪い合い繰り広げられた戦いの総称である。天文9年(1540)から天文18年までの約10年間に3次にわたって激闘が繰り広げられ、さらには松平側に今川も加勢。結果、松平・今川勢が安城城を奪還。安城という地が、要衝として松平・織田・今川が入り乱れ、誰もがほしがった地であったことを物語った戦いであった。

本多忠高墓碑

徳川四天王の本多忠勝の父の墓。安城合戦にて討死した場所に子孫によって立てられた。(愛知県安城市安城町赤塚4-1)

山崎城址

松平信孝によって築城。安城合戦では織田方の城として岡崎城攻撃の拠点となった。(愛知県安城市山崎町城跡36)

安城市観光協会公式HPでは「徳川家康公に関する特設サイト」を開設しています。

http://kanko.anjo-tanabata.jp/ieyasu/