江戸から大坂まで3日もかかっていた⁉ 情報伝達に革新をもたらした「郵便制度」の創業

幕末~明治の偉人が生んだ制度・組織のはじまり⑫

現代ではすぐに手紙が届くのが当たり前、さらにいうとメールやSNSが発展した今では一瞬で物事の伝達ができるが、江戸時代は江戸から大坂へ書状を届けるのに3日もかかったという。その伝達制度に革新をもたらしたのが「郵便制度」である。ここでは郵便制度の歴史と尽力した人々を紹介する。

■東京から大坂まで3日かかったのが、1.5日に短縮させた「郵便制度」

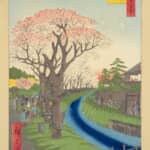

江戸時代の継飛脚

少しでもはやく手紙が届くようにするため、2人1組で走り、リレー形式でひたすら走り続けたという。(『富岳百景』国立国会図書館蔵)

郵便といえば、日本では江戸時代に飛脚(ひきゃく)制度が整備されたが、これにはいくつも問題があった。料金が高くて一般庶民には手が届かなかったこと、届くまでの日数が読めなかったこと、助郷と言って、街道沿いの農民に人馬の提供を課する制度が大きな負担になっていたことなどがある。

明治維新を経て、西欧列強と比肩できる国への改造を目指した日本。そのひとつに最新の郵便制度を導入することもあった。創業の旗振り役を務めながら、陣頭指揮をも執ったのが、のちに“日本近代郵便の父”と呼ばれる越後国の豪農出身の前島密(まえじまひそか/1835~1919年)であった。余談だが、現在も1円切手の肖像として有名である。

前島密

日本の近代郵便制度の創業に尽力したひとり。このほか、江戸遷都、国字の改良、海運、新聞、電信・電話、鉄道、教育、保険など、その功績は多岐にわたり、日本の近代化に大きく貢献した人物。(国立国会図書館蔵)

前島は先見の明の持ち主で、新政府に大阪を都とする構想があると知ると、「遷都の地はわが国の中央にあたる江戸でなければならない」と強硬に唱えた。また、複数の文字を覚えるのは無駄として、カタカナのみの使用と訴えるなど、極めて合理的な思考の持ち主でもあった。

民部省と大蔵省で勤務したのち、1年間のイギリス視察から帰朝した前島は駅逓頭という、現在で言う郵政大臣の職を任され、江戸時代の飛脚制度とは一線を画する、新たな制度づくりを本格化させた。

人びとに世の変化を強く印象付けるには新語を用いるのが有効として、前島は宿駅制度を連想させる「駅逓」(えきてい)にかわり、「郵便」を採用。「郵」も宿場、宿駅、継ぎ場を意味する漢字だが、「駅逓」ほど使い古されていないというので選ばれたのだろう。「便」には「音信」の意味がある。

「切手」と「葉書」も同じく前島の発案というから、福沢諭吉(ふくざわゆきち)ほどではないにせよ、前島の造語力にも頭が下がる。

かくして明治4年(1871)3月1日には東京・京都・大阪間において郵便業務の取り扱いが開始された。その翌年には北海道の一部を除いて全国に郵便が実施され、同6年(1873)には全国均一料金制が導入される。

そのときの料金表によれば、書状は一通2匁(7・5グラム)までなら、距離の遠近に関係なく、国内2銭、市内1銭、不便な地3銭の三本立て。きわめて明確な料金体系だった。

差出人と受取人がどんな身分であろうと、金持ちか貧乏人か、個人宅か勤務先かに関係なく配達が行われる。新しい郵便事業の立ち上げは、四民平等の世を広く印象付ける先導役の役目も負わされていたのだった。

三重・関宿にあるポスト

郵便ポストは郵便創始にあたり、東海道の各宿駅などに設けられたのがはじまり。このポストは「日本最古」とされるポストを模してつくられた。