燃えない甲鉄船で毛利船団を殲滅! 九鬼嘉隆は日本一の海賊大名と呼ばれたが…

海賊衆を水軍組織に昇華させた男 海の戦国大名「九鬼嘉隆」第5回

誰も思いつかなかった鉄の船で、最強と謳われた毛利の海賊衆を一蹴した九鬼嘉隆。海賊大名として、まさに絶頂期を迎えた。だが恩人・織田信長は、本能寺でまさかの最期を迎える。

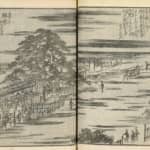

鳥羽市歴史文化ガイドセンターに展示されていた、第二次木津川口の戦いを描いた絵。中央に浮かぶ黒い船が、九鬼嘉隆乗船の甲鉄船。毛利方の船が粉砕されている様子がわかる。

甲鉄船6艘を含む織田水軍の艦隊が、九鬼嘉隆に率いられ鳥羽から泉州堺の湊に姿を現したのは天正6年(1578)7月14日であった。9月になると予告なしに織田信長がやって来て、10月1日に多くの見物人に船を披露するよう、嘉隆に命じた。今風に言えば観艦式であろうか。これは信長得意のパフォーマンスであり、同時に毛利家への挑発だった。

この催しで甲鉄船を目にしたポルトガルの宣教師オルガンチノは、この船のことをバチカンへの報告書に「日本国で最も大きく、また華麗なものにして、形はポルトガルの船に似ている」と書き記している。オルガンチノが特に着目したのが、この船には大砲が3門と、無数の長鉄砲を備えていた点だ。そこから機動力には目をつむり、海に浮かぶ要塞としての役割に特化していたことが予測できる。

同年11月になると、石山本願寺に武器弾薬を運び入れるため、毛利軍の大船団が再び淡路島岩屋沖に集結。彼らは2年前の大勝利に味をしめ、織田方の軍船など相手にするまでもないと、頭から舐めていた。

織田水軍が建造した鉄板で装甲した船についても、それがどのような構造のものなのか、詳しく知る者もいなかった。どんなに大きな船であろうと、前回同様に足の速い小舟で取り囲み、火矢や焙烙(ほうらく)で焼き沈めてしまえると考えていたのだ。

11月6日の朝、霧が立ち込めた大坂湾に、小早川海賊衆と村上海賊衆からなる600艘の毛利船団が姿を現した。船団が木津川河口に向かって北上を始めると、霧の中から黒々とした巨大な船が浮かび上がってきたのだ。そして毛利船団の行く手を阻むかのように、6艘の甲鉄船が600艘の毛利船団の中に乗り入れて来たのである。

嘉隆は河口で待ち伏せする戦法を、あえて採用しなかった。海上で堂々とぶつかってこそ、真の海戦だと考えたからだ。前回大船は河口を塞ぐように固定されていたので、行く手に現れた大船に、毛利方は意表を突かれた形になった。それでも気を取り直し、小舟を繰り出し火攻めを開始する。

ところがいくら火矢を射かけても、要所に貼られた鉄板に弾かれてしまう。焙烙や火桶を投げ入れても、火災を起こすまでには至らなかった。さらに甲鉄船に乗り移るため、小舟を接近させ縄梯子を投げ上げても、梯子の爪が鉄板に引っかからず落ちてしまう。

逆に甲鉄船側は近づいてくる毛利方の小舟を、夥(おびただ)しい数の長鉄砲で狙い撃ちにした。しかも前年の長篠の戦いで採用されたという二段撃ち、三段撃ちによる連射が行われた。そのため吃水(きっすい)付近を撃たれた小早船は、たちまち沈没してしまう。

そして極めつけは、信長が国友の鉄砲鍛治に命じて造らせ甲鉄船に搭載した大砲である。これが一斉に火を噴き、毛利方の大将が乗船していた関船を粉砕した。

この第二次木津川口の戦いは、毛利方の惨敗であった。前回とは真逆で、多くの船を沈められたため、本願寺に兵糧を運び入れることは叶わなかった。この戦いをきっかけに、本願寺は恒久的な和議を検討し始めている。

嘉隆が鳥羽に築城した鳥羽城の絵図。陸側に門があるだけでなく、海側に大手門が設けられているのが特徴。典型的な海城で、3万5000石の城にしては立派なものだった。

天正9年(1579)の正月、嘉隆は安土城に招かれる。そして麾下(きか)の諸大名の前で信長から盃を与えられ「日本一の水軍の将である」と称えられた。加えて摂津福島、野田の両地七千石が加増され、従五位下大隈守という官位も与えられている。これが海賊大名と呼ばれた九鬼嘉隆の、人生最高潮の時であった。

それから僅か3年後の天正10年6月2日、嘉隆をここまで引き上げてくれた大恩人の織田信長が、本能寺で明智光秀に襲われ最期を遂げてしまう。嘉隆は他の織田家の将と同じく、茫然自失となり出遅れた。その間、中国地方で毛利軍と対峙していた羽柴秀吉が、即座に畿内に取って返し、光秀を討ち取った。

信長に仕えて以来、嘉隆は何かと滝川一益(かずます)の世話になっている。だが一益は遠く関東にあって清洲会議にも参加できなかったため、織田家での地位が著しく低下する。

鳥羽城跡の海に面した側に残されている石垣。海上からこれを眺めたら、その威圧感に臆してしまうであろう。嘉隆がこの城を完成させたのは文禄3年(1594)と伝わる。

天正11年(1583)、嘉隆は一益とともに、秀吉の専横に業を煮やした柴田勝家と織田信孝の軍に与し、秀吉と対峙することとなった。結果、勝家と信孝は討たれ、一益は領地を没収され越前大野に蟄居させられた。だが嘉隆は「屹度叱(きっとしか)り置く」、つまり無罪であった。秀吉にとっても、嘉隆の水軍は手放せない存在だったのであろう。

その後は秀吉の麾下として、その命に従い小牧長久手、四国、九州、小田原と転戦することとなった。小牧長久手の戦いでは、志摩国で宿敵だった小浜景隆が徳川水軍として参戦していた。嘉隆は景隆が乗る船を必死に追ったが、今一歩のところで逃してしまう。

そして文禄の役では、日本水軍の大将として朝鮮へ渡海。だが緒戦こそ勝利したものの、各部隊がばらばらに戦ったため、日本水軍は朝鮮水軍に手痛い敗北を喫してしまう。その責任を押し付けられた嘉隆は、慶長の役には参集されなかった。そこで嘉隆は、慶長2年(1597)に家督を子の守隆に譲り隠居する。

慶長5年(1600)、徳川家康と石田三成の間で起こった天下分け目の戦いでは、守隆は早くから家康の東軍に与していた。隠居の嘉隆は当初、静観の構えであったが途中から西軍として参戦。父子が敵味方となる。

だが9月15日の関ヶ原本戦がわずか1日で決着したため、嘉隆は答志(とうし)島で蟄居。守隆は自らの恩賞と引き換えに、家康に父の助命を願い出た。しかし近い将来、大坂城を攻める算段の家康は、九鬼嘉隆が指揮する水軍に大坂湾を固められては、木津川口の戦いの逆となってしまうので、その恐怖からなかなか首を縦には振らなかった。

その事を知らされた嘉隆は、自らの価値が認められているうちに進退を決めるのが潔し、と決断する。そして答志島で宿所にしていた洞仙庵の前で、太刀を自らの首の後ろに当て自分の首を刎(は)ねるという、壮絶な最期を遂げたのであった。

家康の許しを得たという知らせを携えた守隆の使者が、答志島に到着したのはその直後であった。

自らの首は「鳥羽城が見える場所に埋めてほしい」と遺言した嘉隆。その言葉通り、対岸に鳥羽城が遠望できる答志島の築上山には、九鬼嘉隆首塚が残されている。