備中松山藩の革命児【山田方谷】の遺光 ~「思想」に見る渋沢栄一ら日本近代化への影響~

備中松山藩(岡山県)が生んだ山田方谷の多大な近代への影響

備中松山藩が生んだ偉人「山田方谷」を知っているだろうか?──。幕末の備中松山藩で革新的な藩政改革を成し遂げ、その思想をもってのちの明治維新の立役者たちを育成した有為の人材として歴史に名を刻む人物である。自身が成し遂げた財政改革は発展途上であった日本では革新的であり、またその才能から生み出された思想(考え方)はのちに、近代化していく日本の成長に大きく貢献した「渋沢栄一」や方谷の一番弟子・三島中洲に影響を与え、そして受け継がれていったという。ここでは、方谷の与えた栄一や中洲への影響と財政改革について紹介する。

共に日本の近代化に尽力した〝渋沢栄一〞との関係

日本近代経済の礎に山田方谷の思想を感じる

渋沢栄一第一国立銀行、王子製紙、大阪紡績など多くの近代的企業の創立と発展に尽力。(国立国会図書館蔵)

山田方谷が松山藩で有終館の学頭を務めていた時代にあたる天保11(1840)年に、渋沢が武蔵国榛沢郡血洗島(ちあらいじま)村(現・深谷市)の豪農の長男として生まれた。若い頃から藍玉商売で商才を発揮した渋沢は、最後の将軍となる一橋(ひとつばし)慶喜の家臣に取り立てられると、備中にも領地があった一橋家の財政を豊かにした。

方谷と同じく、農民から武士に取り立てられて財政再建を任せられたが、明治に入ると官界から実業界に転身し、約500もの会社を創立。日本に資本主義を根づかせるための担い手となるが、会社経営において道徳(義)と経済(利益の追求)は両立しうると考えていた。

そんな折、方谷の高弟・三島中洲の「義利合一説」に接した渋沢は我が意を得たりとして、二人の交流がはじまる。そして三島の思想を拠所に、渋沢の代名詞となる『論語と算盤』で唱えられた「道徳経済合一説」が世に出る。「義利合一説」は方谷の論説「理財論」を下敷きにしたもので、方谷は三島を介して渋沢の思想形成にも影響を与えた。

山田方谷と後進育成と〝三島中洲〞

方谷の一番弟子にしてその思想を新時代に生かした

三島中洲教育家、明治新政府の役人として日本の発展に尽力。後進育成に多大な功績を残す。(二松學舎大学蔵)

三島が方谷の師事を受けた牛麓舎跡(岡山県高梁市御前町42)

渋沢栄一よりも9歳年上の三島は、天保元年(1831)に備中国窪屋(くぼや)郡中島村(現・倉敷市)の庄屋の次男として生まれた。14歳で方谷の牛麓舎に入門して頭角を現し、5年後の嘉永元年(1848)には早くも塾長に指名されて代講を務めた。

安政6年(1859)には方谷の推挙(すいきょ)により松山藩士に取り立てられ、藩校有終館の会頭に就任する。後には学頭として藩の教育を預かる立場となった。

方谷の右腕として藩政改革にも携わり、主君・板倉勝静を助けて幕政にも関与。戊辰戦争の折には方谷を助けて藩の危機を救ったが、その一方、漢学塾として家塾・虎口渓舎を主宰し、多くの弟子を得る。

維新後は明治政府に仕えるも、奇しくも方谷が死去した明治10年(1877)に退官する。そして同年、余りに西洋化を賛美する時流に危機感を抱き、東京に漢学塾・二松學舎(現・二松學舎大学)を創立。漢学や東洋学の振興に努めるとともに、後進の育成に後半生を捧げた。生涯をかけて人材育成に力を注いだ点で師の方谷と同じ道を歩んだ。

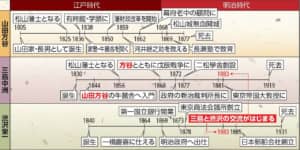

山田方谷と三島中洲と渋沢栄一の年表

革新的だった備中松山藩での【山田方谷】の財政改革

備中松山藩の藩札(山田方谷記念館蔵/高梁市提供)

財政改革の初手は負債整理。山田方谷は大坂の両替商(債権者)に藩の帳簿を包み隠さず明かし、返済計画を提示。一般的に藩の痴態である窮状は隠すところだが、方谷の行動は債権者を納得させた。現代でも同じく債権者の理解は大事である。

そして次に年貢米の換金を行っていた蔵屋敷を廃止し領内で保管。藩自ら相場の動向に応じて換金することで利益も増し、蔵の管理費も削減。さらに地元の特産物(和紙・杉・竹・漆・茶・煙草)の生産から流通までを集中管理し、ここも直接、利を得るようにした。コストを減らして利益率をアップさせる手法は現代でも参考になる。

玄孫が語る「山田方谷」~郷土にとっての方谷~

山田方谷記念館 館長 山田 敦さん

山田方谷は“誠の人”と私は表現したい。私利私欲ではなく、正しい事を積んだ上でどう利益をあげるのかを考え、そして相手にとっても自分にとっても『誠』であった人物だと私は思っております。反面、激烈で知られる佐久間象山を説き伏せるほどの性格だったとも聞いています。またお酒が好きで沢庵をかじりながら1日1升のお酒を飲み、朝までケロッとしていたという豪快な一面もあった。

その後、藩財政の立て直しに尽力するのですが、方谷は松山の特産物を重視。良質な備中の鉄を使用した『備中鍬』をブランド化し高級品として売り込んだんです。しかも問屋を通さず、自らで売ることで直接利益を挙げ、生産者もより利を得る仕組みを作ったんです。

私利ではなく領民の幸せを考えて、というわけですね。後進育成も熱心。自分が受けたモノを後生にも伝えたい気持ちがありました。小さい頃から触れた漢学を教え、多くの弟子をつくり、弟子たちが新時代に貢献していった。方谷の思想は三島中洲の「義利合一」論や渋沢栄一などに受け継がれました。今でもこの辺では“方谷みたいな天才がまたこの町から出てほしい”という言葉がよく聞かれますね。

監修・文/安藤優一郎

【山田方谷のキセキをめぐる旅】

山田方谷について知りたい人はこちらをチェック! 観光やイベント情報も紹介。

[公式WEB]https://www.kurashiki-tabi.jp/yamada-houkoku/