江戸の長屋生活の食事は3食、バランスが取れた健康食だった

いま「学び直し」たい歴史

徳川家康が江戸に入城すると江戸の町は次第に広がり、江戸中期、人口は約100万人の大都市となる。しかし人口の半分以上を占める庶民は質素な長屋暮らしだった。6畳ひと間に家族5人は当たり前だったが、人々は生き生きと泰平を満喫しており、食事も充実していたという。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)

裏長屋の朝から晩まで、そのありふれた住居生活とは

江戸の長屋の朝の家事左から日雇いで依頼先を回る洗濯屋、山出し下女、乳母、囲い者。共同井戸に集まり炊事、洗濯と女たちの仕事はあわただしく始まった。(歌川豊国『絵本時世粧』/国立国会図書館蔵)

裏長屋の朝は明六(あけむ)つ(午前6時)、路地口の木戸が開くとはじまる。住人たちが井戸で水を汲み、口をすすぎ、顔を洗う。つぎに朝餉の支度をするが、そのころには納豆売りや蜆売りなど、さまざまな棒手振(ぼてふ)り(天秤棒で商品を担いで売り歩く行商人)が姿を現す。

住人たちは一日分の飯を炊き、炊き上がったら飯櫃(めしびつ)に入れておく。朝食は温かい飯に味噌汁、漬物が一般的。味噌汁といっても鍋に湯を沸かして待っていればよい。やがて姿を見せた納豆売りから叩き納豆を買い、味噌汁にして食べた。

食卓は「箱膳(はこぜん)」である。箱の中に食器が入っており、蓋をひっくり返して上に乗せると御膳になる。2人暮らしなら2つ、3人なら3つと、人数分を用意してあった。

長屋にも醤油が普及したのは、江戸後期の天保のころ。粒納豆に醤油をかけて混ぜ、飯の上に乗せて食べるようになったのはそのころからだ。

昼は冷飯に朝の残りの味噌汁。寺子屋に通う子どもたちも昼は長屋に戻り母親と一緒に食べた。独身男性は屋台ですませるという人が増えた。

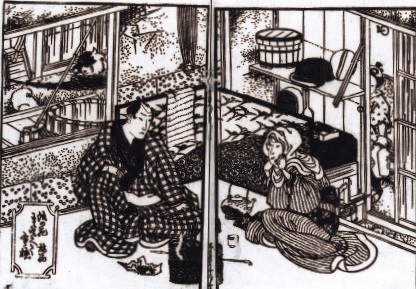

裏長屋で話し込む夫婦家賃は1カ月1貫文(約2万円)で、現代のワンルームマンション程度の広さに夫婦ふたりで寄り添い暮らしていた。(『春色英對暖語』/国立国会図書館蔵)

夕食は野菜の煮物、焼魚を用意したが、飯は朝の残り物。ほかに煮売屋の総菜を買う人もいる。

『守貞漫稿』によると江戸と京坂では違っていた。「京坂は午食(ごしょく)、俗に〝ひるめし〟とか中食(ちゅうじき)といい、このときに飯を炊く。ほかに煮物か焼魚、味噌汁など一緒に食べる」という。

惣菜は野菜や芋、豆などの煮つけが多い。魚といっても長屋暮らしでは鰯(いわし)の干物ぐらいで質素なものだ。

漬物も専門店があり、大根や茄子、蕗(ふき)、竹の子などで沢庵漬、味噌漬、糠漬(ぬかづけ)、粕漬などにして売られていた。

監修・文/中江克己

歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7

「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」

世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。

Amazon / Apple Books / 楽天Kobo

-150x150.png)