江戸庶民は、なぜ「天ぷら」を好んだのか?

江戸っ子に愛されたファーストフード 第1回 「天ぷら」

-289x300.png)

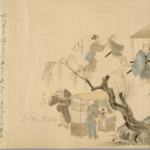

画像は江戸時代の風俗、職業を描いた「職人盡繪詞」(国立国会図書館蔵)。立ち食いは行儀が悪いとされていたから、おいしそうなにおいに誘われてやって来た武士は、顔を見られないようにこそこそとてんぷらを食べている。

大阪などで人気の串カツ。気軽にいろいろな種類ネタを串に刺した揚げ物が好きなだけ注文できるところが人気の秘密のようだ。江戸時代にもこれと同じような食べ物があった。

あなご、芝えび、こはだ、貝柱、するめなどといったネタを串に刺した注文を受けてから水と小麦粉で作った衣をまとわせて油で揚げる。現在は衣に水と小麦粉に加えて玉子を入れるのが一般的だが、江戸時代は玉子が高かったので使用しなかった。

揚げたての熱々のところを大根おろしを入れた天つゆにつける。大根にはデンプンの消化を助ける成分が入っているから、胃もたれや胸やけ防止になる。また、当時は今よりも衣が厚かったと考えられているので、天つゆがないと、食べにくかったかもしれない。もちろん2度付けは禁止。串カツのシステムに似ているが、これが誕生したころの天ぷらの姿なのだ。ちなみにやさいを揚げたものはあげものと呼んで天ぷらと区別していた。

ネタが串に刺してあるのは、立って食べるのに便利だから。安永年間(1772~1781)に誕生したころの天ぷらは、屋台での立ち食いだった。江戸は火事が多い都市で、火元になることを恐れて、大きな商家や大名が住む大名屋敷などでも、内風呂を設けないことがあったほどだ。火を出そうものならば故意でなくとも犯罪者として処罰される。「つい、うっかり」という言い訳は通用しなかった。

当然、油が大量に入った鍋を火にかける天ぷらは屋内では禁止され、屋台で商うしかなかった。当時の油は現在のように上質なものではなかったとはいえ、揚げ物独特の香ばしいにおいが人々の鼻孔をくすぐり、さぞかし売り上げに貢献したことだろう。そういう意味では野外の屋台の方がよかったかもしれない。

熱々の揚げたてをジュッと天つゆにくぐらせてはふはふいいながら串に食らいつく。お酒の好きな人ならば、ここでキンキンに冷えた生ビールをジョッキで、といいたいところだろう。残念ながら、当時の屋台では酒はおいていなかった。江戸時代には、天ぷら以外に油を大量に使って調理する料理は他にはほとんどなかったから、エネルギーを消費する大工や左官などの職人たちに人気があった。値段も屋台の食べものに相応しい1本4文。1杯16文のそばを480円とすると、1本120円だから、コンビニエンスストアのレジ横に置いてある焼き鳥やアメリカンドックと同じようなファストフードであった。

当時、肉体労働の職人たちは腹一杯になると体が重くなって動けなくからと一度にたくさん食べることを嫌った。そこで、1、2本つまんでおしまいにする。ネタは今よりも大きかったというから、これでもある程度満足できたのだろう。小腹がすいたらさっと食べて、空腹をふさいだら、すっと立ち去るのが粋とされていたという。

天ぷらが評判になり、嘉永年間(1848~1854)には、天ぷらを商う店舗が出現。幕末の文久3年(1863)には出張して天ぷらを揚げる「大名天ぷら」が登場したという記録が残っている。大名というからには本物の大名でなくても金持ちたちが利用していたのだろう。庶民の味が、裕福層などにも広まり、その後、日本を代表する料理へと進化したのである。