大豪族・秦氏の謎を解くヒントは神話にあるのか?

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #039

歴史の表舞台にほとんど現れない秦氏(はたし)という大豪族は、いったい何者で、彼らはいつどこから渡来したのか? 大阪北部に大石室を残し、京都太秦(うずまさ)に一大拠点を置いた秦(はた)氏は、聖徳太子と深く結びついていたともいわれている。日本列島各地に、何万人も住んでいたとも伝わる、秦一族について考えてみよう。

新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)に降臨し船に乗って出雲に来たスサノオ

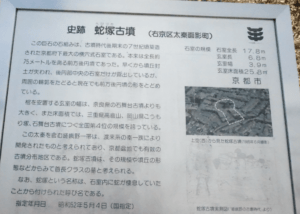

京都市右京区太秦にある蛇塚古墳石室 撮影柏木宏之

わが国の国生み神話も現代人には荒唐無稽な表現やストーリーが多く、神話は神話として納得せざるを得ないのですが、何らかの事実をコアにして神話化したのではないかとも考えられます。

私もそういう考えに賛成ですので、今回は日本の神話伝説からアプローチしてみましょう。

天孫(てんそん)族は高天原から瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)一行が下って来たということになっています。

しかし、出雲の国では元々日本列島の国造りに大貢献した国つ神の大国主命(おおくにぬしのみこと)がいて、天孫族に国を譲るという話もあります。その大国主命もわからないことがあったら高天原の神産巣大神(かむむすびのおおかみ)に相談したりしています(少彦名の段など)。つまり国つ神も天つ神とは非常に近しい関係にあったのだと私などは解釈しています。

京都市右京区太秦にある蛇塚古墳解説 撮影柏木宏之

神話の世界には新羅地方からやって来たとされる人や神が現れます。もっとも有名なのはスサノオの尊でしょう。

スサノオの尊はイザナギの禊(みそぎ)から生まれた、天照大神(あまてらすおおみかみ)と月読命(つくよみのみこと)の兄弟で、末っ子です。

スサノオは高天原を追放されて、出雲の国にたどり着いてヤマタノオロチを退治しました。

しかしスサノオは出雲に来る前に、新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)という所に一旦降臨しますが、そこが気に入らなかったので船に乗って出雲に来たという話です。

新羅から船に乗って出雲にやってきたスサノオも祀られる出雲大社/フォトライブラリー

実はスサノオを祀る神社はものすごく多く、各地にある祇園社は牛頭天皇=スサノオが主祭神ですし、祇園祭でおなじみの八坂神社も同じです。

スサノオは大国主命の奥さんの父親です。つまり直系の天つ神でありながら国つ神の祖先でもあります。早い話しが、国つ神と天つ神は極めて近い親戚同士なのですね。

そして国つ神の大国主命は、天孫族に国譲りをします。

国造りに貢献した国つ神の大国主命が親戚関係の天孫族に国を譲った?!

さあ、ここで話を秦氏に戻します。

神話の元が何らかの事実を反映しているとするならば、スサノオや大国主命として描かれるキャストのコアは、秦氏だったのではないだろうか!?と妄想している私です。

また、京都の太秦を拠点にした秦河勝(はたのかわかつ)が聖徳太子と親しかったことが歴史に残されていますが、太子以外にも親しい権力者はいたに違いありません。しかし、あまり歴史の表舞台に出てこない秦氏とはどういう豪族だったのでしょう。あまりにも伝説化され崇拝の対象にまで昇華された聖徳太子の伝承にかかわったからこそ秦河勝は表に出ざるを得なかったのではないでしょうか?

そう考えると、そこまで表舞台に出てこない秦氏と、表舞台から去ることを宣言して国を譲った大国主命の伝説が重なって見えてしまうのは、まあ、私ぐらいでしょうかねえ…。

鉢塚古墳から-150x150.jpg)

短甲-150x150.jpg)

玉虫厨子-150x150.jpg)

1549640674470-150x150.jpg)