「大坂夏の陣図屏風」の豊臣秀頼―屏風絵成立をめぐる謎を追う!

天守閣学芸員が語る 知られざる大阪城の歴史 第4回

豊臣大坂城を描いた最高傑作

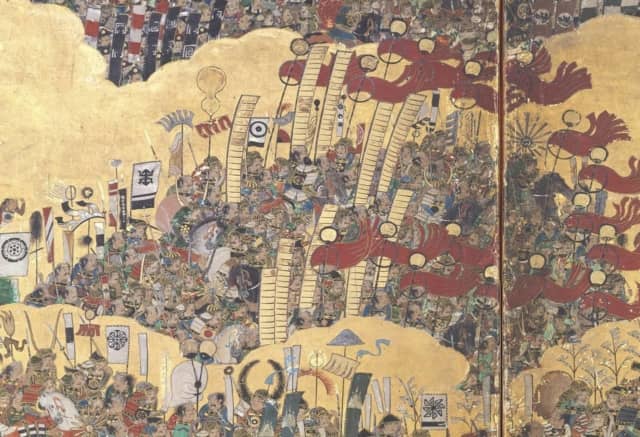

馬上の武将が黒田長政

大阪城天守閣が所蔵する「重要文化財 大坂夏の陣図屏風」は筑前福岡藩主黒田家に伝来していた作品で、同家の記録によると、藩主黒田長政の指示で制作されたという。大友宗麟(そうりん)が残した「三国無双」・「奇特神変」という言葉どおりの豊臣大坂城天守の威容が、本品にはきわめて精緻(せいち)に描きこまれている。

これも黒田家の記録によると、画中の人物は5071人。奮戦する将兵のみならず、逃げまどう敗残兵や市民たち、豊臣家の侍女たち、それらを襲う野盗たちなど、一人ひとりが個性的に、ありありと表現されており、まさに“戦国合戦図屏風の最高傑作”と呼ぶにふさわしい作品である。

実はあやしい? 黒田長政発注説

ところで、本品の制作を黒田長政が命じたという所伝には歴史や美術史の研究者から疑問が出され、いくつか新説も提起されている。たしかに、長政発注説には腑に落ちない点がある。

画中の5071人のうち武将21人は旗指物などを手がかりに特定でき、長政もその1人なのだが、画面上で彼はまったく重要な役割をふられていない。合戦直後の薩摩島津家の報告書によると、決戦当日、長政は同じく豊臣恩顧の大名だった加藤嘉明とともに、「加藤殿と黒田殿が御所様(家康)の旗本にいなければ、今度のいくさは勝てなかった」と評判をとるほどの武功を立てた。その活躍にして、この扱い。本品を長政がつくらせたとすれば、われわれ常識人の理解を超える謙虚さなのだ。

秀頼出馬をめぐるストーリー

本品の成立事情を検討するための1つの素材として、豊臣秀頼に注目してみよう。

じつは、特定できる武将21人のうちに秀頼その人は含まれていない。しかし秀吉以来の金のひょうたんの馬印(うまじるし。大将の居場所の標識)と、金の切裂(きりさき)の旗を掲げた一隊は城外に描かれている。なぜ、そこに秀頼はいないのか。

秀頼のいない秀頼本陣

軍記物『難波戦記(なにわせんき)』によると、秀頼の馬印を近臣の津川左近、旗を郡主馬があずかり、あたかも秀頼自身が出馬したかのように見せかけ出陣したという。屏風絵の一隊は、その津川と郡の部隊なのではなかろうか。

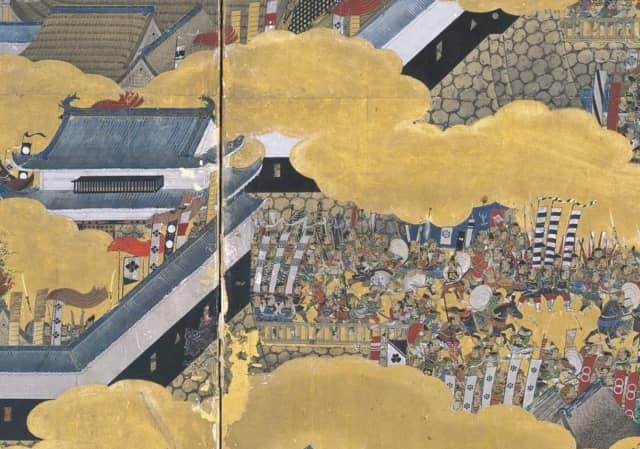

目を本丸正門の桜門に転じよう。

秀頼が桜門で出馬の機会をうかがっていたことは複数の軍記物に記されており、『大坂御陣覚書(おおさかごじんおぼえがき)』によると、桜門から堀端にかけて武士たちが行儀よく列をなし、お出ましの時を待っていたという。屏風絵の桜門前の土橋には武士たちが居並び、まさしくその記述どおりの景色である。つまり秀頼は今、桜門のかげで床几(しょうぎ)に腰かけているはずなのだ。

画面左、白漆喰の櫓門(やぐらもん)が桜門

さらに同書によると、ここで秀頼は重臣の大野治長(はるなが)が天王寺で真田幸村と総大将出陣のタイミングを打ちあわせ、戻ってくるのを待っていたのだ。屏風絵で大野隊は真田隊のすぐそばに描かれているのだが、治長の上半身はねじれて後方の大坂城を向いている。これは同書の記述にあるとおり、報告のため天王寺から城へ帰ろうとしている、ズバリその瞬間なのではなかろうか。おっと、筆が滑ったかもしれない。だがこんなふうに後ろ向きなのは、21将のうち治長1人なのだ。

治長は当時、秀頼の実父と噂された色男

このように屏風絵のいくつかの場面は、黒田長政が没した元和9年(1623)より少しあと、17世紀の中葉に成立した軍記物類のストーリー(それらがすべて創作だというわけではない)と共通している。これを本品の成立事情と結びつけてどのように解釈すべきなのか、いまだ思案なかばである。

隠された貴公子

それにしても、なぜ秀頼は本品に描かれなかったのか。その気さえあれば、桜門のところに描きこむことは容易だった。あえて姿を隠したのだ。

徳川に弓を引いた悪逆人だからだろうか。それならば、冬の陣開戦時の強硬な主戦論者だった大野治長が堂々と描かれていることの説明がつかない。

前近代の絵画作品では、貴人の顔やからだを人目にさらすのはおそれ多いという考えから、描かれるべき人物の存在を象徴的に示唆する手法がしばしばとられた。そのように描くことで、貴人への敬意をあらわすことがあった。幕府ご用絵師の狩野家で模写された「大坂冬の陣図屏風」(東京国立博物館蔵)では、秀頼の姿を写すいっぽう、家康や将軍秀忠は御簾(みす)の背後に隠された。「夏の陣図屏風」では家康も秀忠も明瞭に描かれたのに、秀頼は桜門のかげに隠された。家康よりも秀頼を尊重する制作者の思いが、ここに隠されているのではなかろうか。本品制作の動機という観点からすれば、本多忠朝や松平忠直の奮闘を大きく描いたことよりも、秀頼を描かなかったことにこそ意味があると思う。

戦死した本多忠朝を顕彰するための作品との説も…

*「重要文化財 大坂夏の陣図屏風」は、図録『いくさ場の光景』に多くの部分図写真とともに紹介されています。

大阪城天守閣 研究副主幹 跡部信

大阪城天守閣

https://www.osakacastle.net/

-150x150.jpg)