小早船は「駆逐艦」関船は「巡洋艦」安宅船は「戦艦」……商魂と海戦が海洋国家日本の造船技術を育てた!

海洋国家日本を支えた和船の歩み

前回、室町幕府第3代将軍の足利義満が、大陸で元に代わって1368年に樹立した明との交易を始めたことに触れた。義満は「名を捨てて実を取る」を実行したのである。こうした商魂が、日本人が大海を渡れる船を造る技術力を、身につける原動力となった。

遣明船は室町幕府が明に朝貢する形をとった貿易船。勘合符を携帯したため勘合船とも呼ばれた。当初は1回に5〜9隻の船団であったが、15世紀後半になると明側から3隻に制限された。1隻に100〜200人が乗った。

明との交易は、応永11年(1404)に始まり天文16年(1547)まで続いている。遣明船は使節団を派遣するのと同時に、貿易船としての性格も有していた。そのため使節一行に加え、大勢の商人が乗り込んだため、1隻に100〜200人の乗員がひしめいていたという。

それだけではない。乗員たちのための水や食料、それに大事な貿易品も積まなくてはならない。必然的に、船は大型化した。鎌倉時代には海上輸送が盛んになったとはいえ、大型のものでも刳船(くりぶね)を前後で繋ぎ合わせた準構造船の域を脱していなかったので、これは大きな進化であった。しかも鎌倉幕府は、正式には大陸との交易を行なっていない。あくまで民間交流だったため、刳船を繋いだ大型の船が造られたのは、鎌倉時代の後期になってからだった。

室町時代になると、船底部に刳船部材を繋ぎ合わせたものではなく、板材に置き換えた棚板造りの船が出現する。棚板造りというのは航(かわら)と呼ぶ船底材に、数枚の棚板を重ねて継ぎ合わせ、それを多数の船梁(ふなばり)で補強した船体構造のことだ。

この構造は根棚(ねだな)、中棚(なかだな)、上棚(うわだな)という3段造りと、中棚がない2段造りであった。これで船内にいくつもの空間ができるため、荷物を積む場所と人が過ごす場所を分けることもでき、居住性が格段に向上。

棚板同士や棚板と航、船首材、船尾材との結合には通釘(とおりくぎ)を使用し、結合部には水止めになる槙皮(まいはだ)か檜皮(ひわだ)が打ち込まれていた。航や棚板などは、何枚もの板を縫釘(ぬいくぎ)と鎹(かすがい)で接ぎ合わせていた。こうした構造だったので小は伝馬船(てんません)、大は2000石積みの船(約300トン)まで同じ構造を採用できた。

棚板造りの船がそれまでの準構造船と大きく異なるのは船底材の形状だけだが、刳船部材と違って板の航には特定の材を必要としないため、船材の選択範囲が広がり造船が容易になった。こうして日本の造船技術は、大きく進歩したのである。やがてこの棚板造りが、船の大小にかかわらず全国に普及したことにより、和船と言えばこのスタイルを思い起こすまでになったのである。

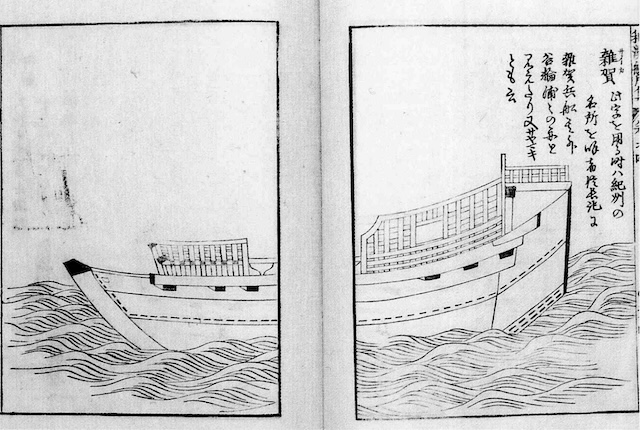

多くの人が思い浮かべる和船のスタイル。これは港から港へと人や荷物を運んだ廻船と呼ばれた船で、江戸時代には菱垣廻船や樽廻船、北前船(西廻り航路)など、輸送網が確立した。図はそこで使われていた代表的な船。

室町時代後期になると、それまでの秩序は乱れ、弱肉強食の戦国時代となる。この時代、陸の上だけでなく、海上でも戦いが繰り広げられていた。沿岸や貿易船を襲い略奪行為を繰り返した、倭寇(わこう)と呼ばれる海賊衆が海上を跋扈(ばっこ)していた。

やがて戦国時代も後期になると、どこの勢力にも属していなかった海賊衆は、有力な大名からの求めに応じてその水軍として力を貸すことも増えてくる。そんな時代には戦いに特化した船が登場するのが、自然の流れと言えるだろう。

こうして登場する軍船が「関船(せきぶね)」と呼ばれるものだ。この名称の由来は、伊予(愛媛県)の忽那(くつな)島を根拠地としていた海賊衆、忽那衆が使用した船で、もともとは門司と赤間関の間を渡るための船であった。潮流が速いため堅牢な造りで、櫓も30挺以上ある大型の特殊船に付けられた呼称に由来する。

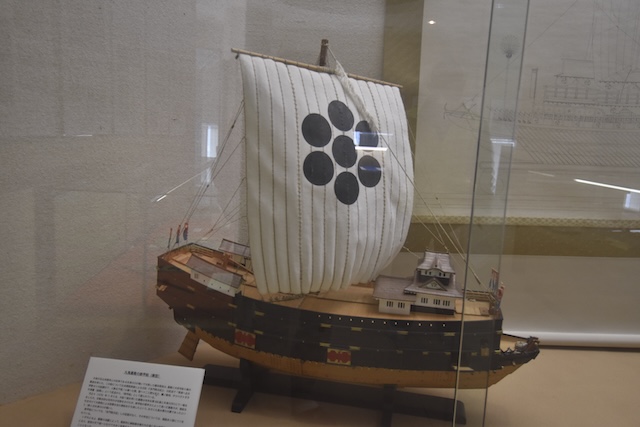

軍船の中でもとくに大きな船のことを「安宅船(あたけぶね)」と呼んだ。こちらは伊勢(三重県)の安宅衆が使っていた大型船の名前が由来と言われているが、諸説あり確定されていない。攻撃力、防御力ともに卓越した能力を有していた。そのため関船を巡洋艦、安宅船は戦艦に例えることが多い。

志摩の海賊大名、九鬼嘉隆が織田信長の意向を受けて建造した鉄甲船。機動力を活かして焙烙火矢で相手方の船を沈める戦法をとる毛利水軍に対抗するため、船体に薄い鉄板を張り、火矢を射られても燃えない船であった。

もうひとつ、海戦で重要な役割を果たしたのが「小早船(こはやぶね)」と呼ばれた小型の軍船である。櫓の数は40挺以下で、関船や安宅船に装備されている総矢倉(船体全部を覆う縦板状の装甲)がなかった。

この名称は「小型の早船」の略なのでわかりやすい。敵船の間を高速で移動し、偵察や伝令を担った。さらに敵船に接近して焙烙(火薬を仕込んだ陶器)を投げ入れたり火矢を射かけたりした。その機動力から、駆逐艦に例えられたりする。

こうして戦国時代後半から江戸時代初期にかけ、戦いに特化した船が著しく発展した。その代表的な存在とされるのが、文禄の役の際、豊臣秀吉の命により九鬼嘉隆が造り(他の説もあり)、九鬼水軍の旗艦となった安宅船「日本丸」である。

この船は文禄元年(1592)7月7日に起こった安骨浦(あんごるぽ)海戦に参加。日本艦隊の盾となって突出したため、朝鮮水軍からの集中攻撃を受けた。帆柱をおられ、矢倉も損害を受けたが、船体そのものは健在であった。その後、秀吉は大船の有効性を認め、日本丸を越える大船建造が行われた。

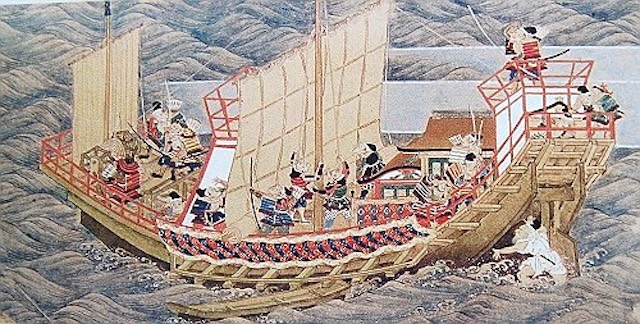

文禄の役に参陣した際の九鬼水軍陣容。中央に位置する日章旗を掲げた大船が、旗艦となった「日本丸」だ。朝鮮水軍の集中攻撃を受けたが沈まなかったため、秀吉は大船の有効性を認め、さらに大きな船を建造した。