平将門は本当に坂東独立王国の建設を目指していたのか? 「新皇」即位後も見え隠れする朝廷への忖度

忖度と空気で読む日本史

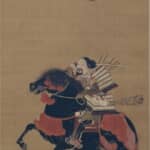

10世紀半ば、朝廷に反旗を翻して関八州を占領し「新皇」を称したとされる平将門。源頼朝より200年以上も早く、関東に独立国家を築こうとしたとする評価もあるが、即位後の人事をみると、朝廷への忖度が見え隠れする。将門の狙いはどこにあったのか。

■従兄弟の貞盛への私怨から反逆者に

大手町のビル街のど真ん中に、平将門の首塚はある。もともと、都で梟首された将門の首が空を飛んで関東に舞い戻り、落下したといわれる場所に築かれたもので、関東大震災で倒壊したが、跡地を造成しようとするたびに奇怪な事故が起こり、移転させることができないまま、現在地にとどまったといういわくつきのスポットである。

そんなオドロオドロシイ場所にもかかわらず、終日、多くの人々がひっきりなしに将門塚に立ち寄り手を合わせていく。現代人にとって将門は、恐ろしい怨霊というよりも、巨大な霊力をもった守護神として受け止められているのだろう。

乱の発端は一族の内紛であった。承平5年(935)、将門は一族間の対立から伯父の平国香(くにか)を殺害。これを機に叔父・良兼(よしかね)や国香の子・貞盛らとの抗争が激化していく。

これが国家的反乱に発展するのは天慶2年(939)年である。納税を怠り常陸国司・藤原維幾(これちか)の追捕を受けた藤原玄明(はるあき)という鼻つまみ者をかくまったことがきっかけだった。維幾は将門らの義理の叔父にあたるが貞盛を支持していた。反感を抱いていた将門は、軍勢を引き連れて常陸国府に向かい、玄明の罪を許すように迫った。

不運だったのは、宿敵・貞盛が国府にいたことだ。貞盛は問答無用とばかりに、国司勢とともに攻撃をしかけてきたが、将門は難なくこれを退けて国府を占拠してしまう。偶発的な戦闘によって、将門は公然たる謀叛人になってしまったのだ。

そこへしゃしゃり出てきたのが側近の武蔵権守・興世王(おきよおう)だ。「一国を奪っただけでも罪は重い。どうせなら坂東を制圧して様子を見よう」とそそのかし、将門は「自分も同じ考えだ。坂東八か国から始めて都まで攻めとろう」とうそぶいた。

こうして将門は、下野・上野も制圧して国司を追放。上野国府で「新皇」即位の儀式を行い、一族・側近を関東の国司に任命した。加えて、皇居を将門の本拠地に建設すること、大臣・文武百官を選ぶこと、天皇御璽や太政官印、暦の作成などについて協議したという。

■200年以上も都人を恐怖させた将門の武威

一連の将門の行動は、坂東に独立国家を作ろうとしたものと評価されてきた。のちに将門は、私君である摂政・藤原忠平に書状を送り「自分は桓武天皇の5代の孫であり、たとえ日本の半分を領有しても、それは天から与えられた運である。歴史上、武力で天下を取る者は多い」と述べ、武力制圧を正当化している。

坂東の独立宣言ともいえる発言だが、将門が関東の支配権について朝廷の承認を求めていると解釈すると、事情は少し違ってくる。坂東はあくまで朝廷に服属していると、将門が認めていた可能性が生まれるためだ。

実際、将門は新皇に即位しながら、朝廷に忖度していた様子がうかがわれる。例えば、将門が一族・側近に授けた受領名である。『将門記』によると下野守に平将頼、上野守に多治経明(たじのつねあきら)、常陸介に藤原玄茂(はるもち)、上総介に興世王、下総守に平将為(まさため)が任命されたという。

このうち上総・上野・常陸は親王が太守を務め、次官の介が国務をとる親王任国である。将門は少なくとも上総・常陸については、従来どおり太守である親王への貢納物を保証したことになる。

そもそも新皇という呼称についても天皇あっての「新」なのであり、時の朱雀帝を否定したわけではない。実際、『将門記』は地の文で朱雀を「本皇」と呼んでおり、本家はあくまで京の天皇家ということになっている。

以上の痕跡から、坂東独立国家の樹立という将門の意図を否定する意見があるのも事実なのである。

その一方で将門は、朝廷が攻めてきたら足柄・碓氷の2関で防ぐ決意を固めており、本皇の干渉は受けないという態度を明らかにしている。実際、将門の常陸制圧から滅亡まで、東国から朝廷に届く情報は甲斐・駿河・信濃からだけで、関八州からの発信はない。乱の当時、将門が坂東の国府をことごとく制圧していたことは事実と考えてよい。圧倒的な武威と皇胤という血統を誇る将門が、本気で坂東の独立を考えていたとしても不思議ではない、と筆者は思う。

だが、将門に残された時間はわずかであった。新皇即位から2か月後、将門は平貞盛・藤原秀郷の連合軍に敗れ、坂東独立の夢は潰えるのである。

後年、源頼朝が関東で挙兵した時、京の九条兼実は「将門のごとし」と日記に記した。240年を経てもなお、将門の乱は京の貴族にとって恐ろしい記憶であり、坂東の独立という将門の夢が「現実」の国家的危機として受け止められていたことを示しているのである。

平将門が討ち死にした場所と伝えられる北山稲荷神社