新宮家「三笠宮寛仁親王妃家」が創設!太平洋戦争敗戦時には責任を取るために皇族自身が「皇籍離脱」を提唱していた─11宮家の臣籍降下の真相─

宮家の歴史とは #02

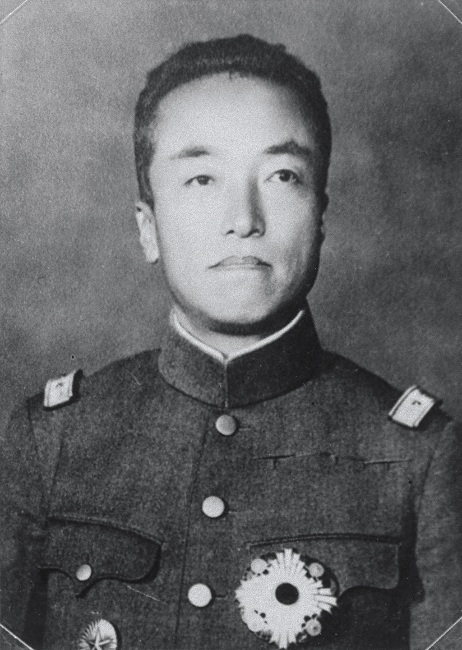

臣籍降下の決意を表明した東久邇宮稔彦王。(国立国会図書館蔵)

■日本国憲法の成立と新たな皇室典範の制定

日本国憲法の公布は昭和21年(1946)11月3日であり、その半年後の翌年5月3日に施行となった。この日本国憲法公布から施行の時期に新たな皇室典範も制定された。この新皇室典範制定の動きは芦部信喜・高見勝利編著『日本立法資料全集1 皇室典範』に詳しい。

そもそも戦争終結直後、天皇の存続の可否は不透明であったが、昭和21年2月に連合国総司令官ダグラス・マッカーサーは天皇制廃止を推進する国際世論への封じ手として「天皇は、国の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本意思に応えるものとする」方針を示した(マッカーサー・ノート)。

さらに総司令部は、皇室典範は国会によって制定されるべきだとの見解を示した。つまりかつては憲法と同格であり、皇室の家法として位置づけられ、その制定や改正などで議会や国民の関与が許されなかった皇室典範(旧)が、国会や国民の意思によって制定や改正ができる一般法と同等の扱いになったのである。この結果、新皇室典範は総司令部の意向を踏まえ、衆議院と貴族院、枢密院での議論のなかで、条文が整えられていった。

この議論のなかで皇族の範囲については、臨時法制調査会での立案作業の際に、皇弟の秩父、高松、三笠の三宮のほかに、山階・賀陽・久邇・梨本・朝香・東久邇・竹田・北白川・伏見・閑院・東伏見の11宮51人の皇族がいた。しかし、皇室財政に対する総司令部の厳しい姿勢もあり、これら11宮51人の「臣籍降下」は必至であり、典範の立案作業もこれら11宮の「臣籍降下」を前提として進められた。

■皇族たち自身による「臣籍降下」提唱

一方、すでに皇族側からの臣籍降下の意思表示もあった。昭和20年11月10日、首相を辞任したばかりの東久邇宮稔彦王は、新聞記者を麻布の仮御殿に招き、臣籍降下の決意を表明した。稔彦王は、敗戦の道義的責任を明らかにするため、皇族の特遇を拝辞して平民となり、天皇や国民にお詫びするという趣旨を述べ、「秩父宮、高松宮、三笠宮の三宮家に限り、あとは臣籍に降下したらよいと思ふ」と11宮家の臣籍降下を提唱した(『朝日新聞』1945年11月11日)。

弟宮であった高松宮も昭和21年5月24日の日記にこう書いた。「陛下がほんとに皇族と一緒にやつてゆくと云ふ御決心がこの際はつきりせねば、臣籍降下のほかなかるべし」。天皇は弟宮や11宮家をどう処遇するのか、明確な判断を出せないでおり、高松宮はそうした天皇の態度に「臣籍降下」せざるをえないと憤慨したのである。

こうして同年7月、天皇皇后はじめ各皇族が出席する皇族会が開かれ、三笠宮などを中心に「かつてない議論がたたかはされた」。竹田宮恒徳は「降下は易いが、国家存亡の際、われわれ皇族には皇族として何か御奉公すべき道があるのではないか」との意見を漏らした。

結局、11宮家は「現皇室とのつづきがらは相当離れたもの」という「皇室の血縁関係」や、「いまの各皇族が品位を保たれるに充分な国庫支弁はむづかしからう」という「経済上の問題」などが、臣籍降下の理由としてあげられた。そして『朝日新聞』(1946年9月1日)は、天皇からは臣籍降下を言いにくいから、皇族の発意に基づくことが妥当であると論じた。

しかし、皇族の発意ではなく、同年11月29日に天皇から11宮家に臣籍降下を伝える形となった。梨本宮守正王の妃であった伊都子(いつこ)の残した日記には、こうある。

「天皇陛下出御(しゅつぎょ)。一同に対し、此の時局に関し申しにくき事なれども、私より申し上ますと仰せられ、生活其他に付、皇室典範を改正になり、色々の事情により直系の皇族をのぞき、他の十一宮家は、此際(このさい)、臣籍に降下してもらい度(たく)、実に申しにくき事なれども、何とぞこの深き事情を御くみとり被く だされた下度いと、実に恐れ入りたる御言葉。」

なお、日本国憲法公布により「臣民」概念はなくなり、「臣籍降下」は「皇籍離脱」と称されるが、当時の天皇や皇族の「市民」認識の一端が感じられるので、当時の表現のままにした。

監修・文/小田部雄次